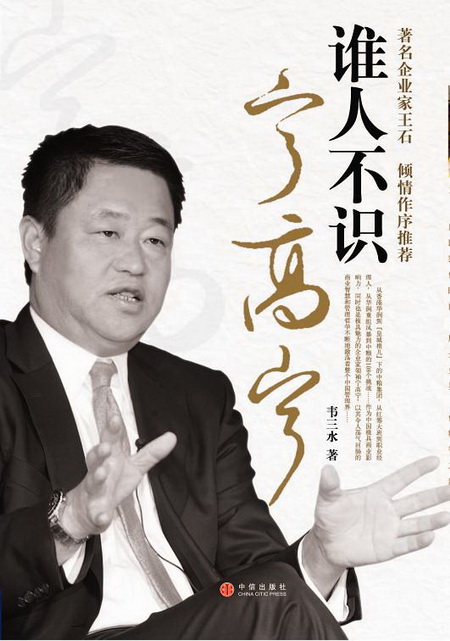

“空降兵”宁高宁

作者:韦三水,中信出版社 2008年6月第1版,定价:38.00元。

网络版专稿 特约人 杨吉 空降兵不好做,特别是到规模庞大的、业务多元的、处于转型的国有企业,空降兵更是不好做。2005年,宁高宁“临危受命”,从华润被调任到中粮,全面接替退休老总周明臣的职务。对宁高宁而言,这不仅仅是一次从组织到架构、从文化到理念的巨大改变,更是一项艰巨的挑战和“不可能完成”的任务。让一个有着深刻西方教育背景的人来掌管一个很“土”很“传统”的国有企业,并要调和当中的差异和鸿沟,其难度是可想而知的。宁高宁知道,要么驾驭好中粮这头大象,让它继续有力、尽情地起舞,要么就是被大象甩下身来,弄不好还会被踩踏、误伤。宁高宁的这次“空降”注定将上演一场精彩可期的好戏,意义非同寻常。

其实,宁高宁也很清楚自己所处的环境。他在“空降”中粮后没多久,写过一篇题为《空降兵》的文章,真实地反映了他当时的内心感受。“企业的空降兵,无论是哪个层面上的,都是一件很尴尬的事情,就像是一场正在进行的激烈的足球赛中突然换上一名队员(可能还是队长),这名新队员对他的队友和球队的打法并不了解,他要在比赛中融入队伍中,很容易造成慌乱;空降兵又好像一位陌生人闯进了一场热热闹闹的家庭聚会,他不知道大家正在谈什么,也不清楚这个家庭里的很多故事,这时候他开口讲话,很容易唐突。”而与此同时,空降兵一进公司,总是会“引来许多的好奇和期望,这主要源自企业员工对企业发展和变革的渴求”。空降兵的优势和劣势都来自对过往企业习以为常的思维方式和工作习惯的不了解,就像郭士纳能让IBM重振雄风,卡莉·菲奥莉娜却使惠普变革失败。空降兵不是万能的,而且如履薄冰、战战兢兢,不可以放松警惕。这也就是为什么宁高宁在“空降”中粮后并未急着“放三把火”、大刀阔斧地搞改革,而是积极调研、把脉中粮的原因。

在《谁人不识宁高宁》中,有这么一段记述。宁高宁到中粮没多久,就向中粮集团的经理人们分析了他所认识的国企和他眼中的中粮。他指出:没有哪个国家的企业面临着像中粮这么复杂的问题,中粮需要解决转型的问题,要解决体制的问题,要解决管理方式的问题,需要寻找一种系统的解决方案,这便是中粮的现状。在宁高宁眼中,中粮算不上是一个“烂摊子”,但绝对属于要“企业再造”的典型。正如我们在书中看到的,宁高宁后来在中粮陆续启动的众多改革措施,从战略转型方针的确立到经理人领导力的培养,从学习型组织的打造到质量管理体系的建立,从企业组织文化的建设到卓越品牌的塑造,确保了中粮成功转型,高速、稳健地向前发展。宁高宁熟练的资本运营技艺和富有成效的企业管理手段,在为中粮找到未来新路径、新方向的同时,也为我们提供了一个重要而鲜活的商业案例。以案例可供参考、学习和借鉴的层面来看,宁高宁时代的中粮为国有企业迈向现代化、国际化确立了示范意义,而宁高宁以其实际行动再一次证明他管理整合多元化大国企具有世界水准,就此而言,他无愧“中国摩根”的称号。

然而,这并不是《谁人不识宁高宁》的全部或重点。尽管在该书中,我们能像亲临现场一般看宁高宁如何凭借资本力量加速产业整合的故事,看他如何确立有长远规划、坚定方向的战略定位和切实可行、可以度量的管理体系的经验,但是我们更期待看到(事实上也看到了)宁高宁如何做到在关系复杂、阻力重重的中粮成功突围的。事实上,宁高宁在“从团队第一、集体力量、凝聚人心开始,营造一个环境,营造一个文化,来推动管理体制、机制进一步改革和优化”方面做的很好,而这恰恰是那些致力于国有企业改革或中国当代企业研究的有志之士所要琢磨和参悟的。

如《谁人不识宁高宁》的作者所言,他只是以一名本着学习精神和态度用来文字留下记录的记录者:记录一位商界领袖的商业智慧,并期望着他的商业智慧能给大家带来更多的启示;记录一家大型企业的转型历程,并期望它的转型历程能给商界以更多的借鉴。于是,这注定了《谁人不识宁高宁》会以客观、中立的姿态出现,用来记录作为著名企业家和商业思想家的宁高宁。如果它还有遗憾的话,那就是不能留出足够的篇幅去讨论一个更为深刻和重大的命题——为什么有些企业走向了注重治理、依靠创新的现代化的道路,而有些企业还是摆脱不了封建主义、权贵资本和家长制一言堂的阴影?倘若这是跟管理者的追求、境界有关,又是多大的关联,多深的联系呢?在这个过程中,宁高宁究竟是如何让中粮避免僵化呆板、按部就班的官僚陋习呢?毫无疑问,《谁人不识宁高宁》开启了话题的深入,它只是一个序曲,未完待续。

- 温和的自由市场经济 | 2008-07-18

- 雪落在卡儿斯与法兰克福之间 | 2008-07-17

- 鲁迅先生就是这么一个样儿的人啊 | 2008-07-15

- 现代中国的兴起:危机越严重,变革就越激进 | 2008-07-11

- 大师之后再无大师 | 2008-07-03