作者:唐浩莹 马克·米奥多尼克在《迷人的材料》中写道:“人类社会每一个新时代都是由一种新材料促成的。”自从人类在一万年前学会建造房屋和城市以来,生土无疑是世界上使用最广泛的建筑材料之一。如今,生土的生态价值在全世界范围受到认可和瞩目,对生土的研究与探索,进入了新的里程。

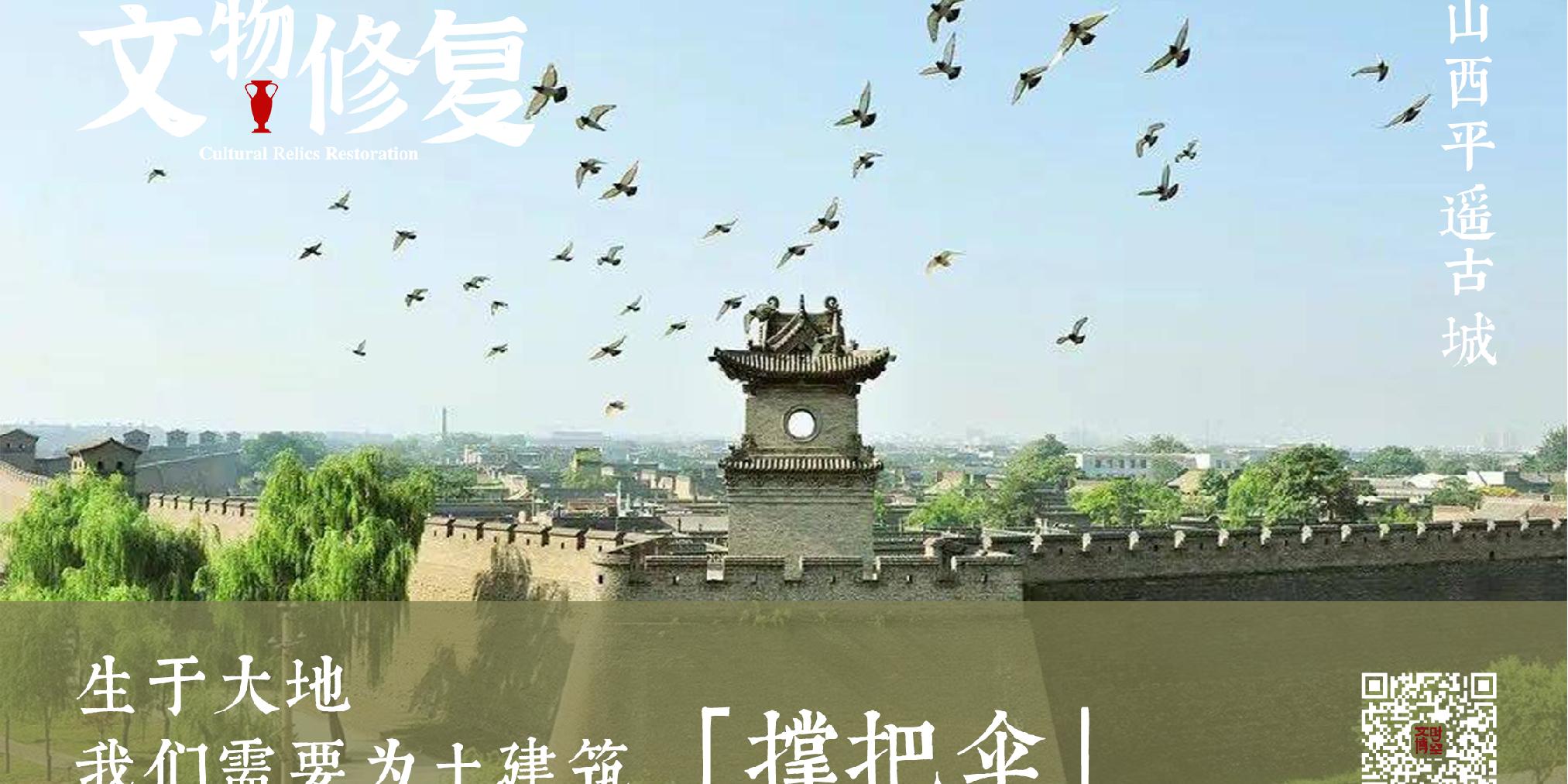

修复师心中的平遥古城

“刀下救平遥”,救的就是平遥古城。

平遥古城,位于山西省晋中市平遥县,是我国现存规模最大、保存最完整的古城之一。在这座有着 2800 多年历史的古城内,纵横交错着 100 多条大街小巷、20 余座古寺庙和将近 4000 户古民居。

平遥古城鸟瞰图

1997 年,平遥古城被列入世界文化遗产名录,开创了中国以整座古城列入“世遗”的先河。

联合国教科文组织世界遗产委员会评价说:“平遥古城在中国历史的发展中为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。”

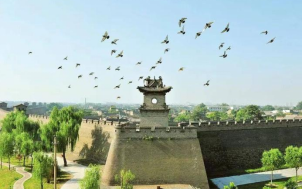

2021 年 10 月,山西出现了有气象记录以来秋季最强的降水,累计降水量超过同期历史极值。受持续强降雨的影响,平遥古城墙内墙女墙出现 15 处坍塌、46 处夯土大面积滑落。这是平遥古城继 1977 年因强降雨发生内涝、部分墙体垮塌后,再度遭遇的严重灾情。

古城墙修复前

古城墙修复前

平遥古城墙的特点是“外砖内土”,也就是外城墙用砖包裹、内城墙是裸露的夯土墙。作为大型露天土质文物建筑,连续强降雨无疑是对墙体安全最大的威胁。

一时间,城墙修复,成了古城人的头等大事。

“接到内墙坍塌的消息,我和同事日夜守在城墙边上进行巡查排险,有时候刚刚走过,城墙‘轰’的一声就垮在我们身后。”邵帅说。

从 10 月 25 日古城墙抢险修缮工作正式开始以来,作为负责城墙日常维护修缮的技术员邵帅,一直坚守在抢险修缮的施工现场。

邵帅,出生于 1983 年,平遥古城人,自小在城墙根下长大,对古城有着深厚的感情。 2006 年,邵帅从四川师范大学环境艺术设计专业毕业,在广州做了三年室内设计后,26 岁的他回到家乡经营起一家旅游纪念品小店。这次回乡,受到从事古建彩绘工作的父亲的影响,他开始对平遥的历史文化有了更为深刻的认识。 2012 年,邵帅进入王国和的山西朝杰古建筑工程有限公司工作。

“我进公司第一个项目就是修缮城墙。”邵帅回忆道。

不改变原状,是古城墙修复的基本原则。

在此次修缮中,为了尽可能让古城墙保持原始风貌,沿用了宋代《营造法式》里记载的“桢干筑墙法”。

邵帅解释说:“上世纪 70 年代修复城墙所用的土,基本都是坍塌后的旧土再利用。旧土虽然密实度可以,但是防水性和抵抗自然灾害的能力还是不够的。” 2007 年之后,修复城墙全部采用改性夯土,夯土的密实、坚硬度、防水性能都得到了极大的提升。

改性配土车间

“我们设计施工时,对夯土原料的成分、颗粒大小、取土地点以及生石灰含钙率、加工工艺等都作了严格要求。”邵帅介绍,城墙内墙的夯土原料将选好的黄土过滤粉碎后与生石灰按 3:7 的比例配置,按照夯土料的 16~17% 加水。

古城墙修复中

古城墙修复中

古城墙修复中

古城墙修复中

古城墙修复中

在城墙顶部,铺设两层海墁(城墙顶部的平面),每层海墁铺设须满灌浆,最后一层海墁铺设条砖为月白灰铺墁,白灰浆灌缝三遍,稍干后用麻刀灰勾缝压抿至实,这样的工序可以有效降低城墙的渗水性。

古城墙修复中

古城墙修复中

古城墙的抢修工程严格按照文物部门的规范要求进行施工。“不同以往的是,由于部分城墙内墙旁的道路较窄,过往车辆容易对墙根处造成划痕,所以在部分内墙砌筑了 1.5 米高的青砖护脚墙,这是一次新的尝试。”平遥古城城墙管理处主任张志进说。

古城墙修复中

在邵帅的带领下,修复工程于 2022 年 11 月顺利完工。

古城墙修复后

古城墙修复后

“作为古老历史的见证,我们非常珍爱保存至今的古城墙,这是祖辈们传承下来的精神图腾。”在平遥古城城墙下长大的邵帅,看着曾大片脱落的土墙已恢复原状,新旧痕迹过渡自然,不自觉地讲述起了他儿时的记忆:“一群孩子在城墙上欢快地追逐嬉戏,在城墙下捉蟋蟀,采枸杞,这里就像是我们的游乐场。”

今年 41 岁的邵帅,已经在文物修缮的道路上走过了十余年,成为古城修缮保护领域的领军人物。

对于邵帅而言,古城墙的修缮与保护,本就是一件需要持续坚持的事情,没有期限,循环往复。他常说,这也是不断学习的过程,“每次在开始新项目前,我都需要做大量的调查研究,阅读大量书籍,不断提高自己对古建筑的认识和理解。”

现在的工艺技术越来越完善,但传承却是一件难事。现在从事城墙修缮的工作人员中,施工现场管理人员平均年龄不到35岁,而工匠平均年龄在55以上。

邵帅坦言:“我们必须承认,工匠的传承已经出现了断层。”

“世界文化遗产不仅仅是保护文物,还要保护与它相关的技艺和修复它的这批人。”邵帅说。“这里是一代代平遥人的精神家园,我希望越来越多的人可以了解她,爱护她。”他希望,在未来能够有更多的年轻人参与其中,将祖辈的手艺和精神传承下去。

时间的车轮滚滚向前,如今邵帅已有了一双儿女,高耸、坚实的城墙也成了儿女们的童年玩伴。邵帅为孩子们讲着修城墙的故事,也讲述着平遥古城的过去、现在和未来。

邵帅说:“从小我的记忆中它就这个样子,到现在还是这个样子,我小时候,我父亲、爷爷会带着我们上来,这会儿我又带着我的孩子上来,孩子可高兴了。这个东西就叫传承……”

生土照样能造出好房子

2016 年 7 月 14 日,在法国里昂召开的第 12 届世界生土建筑大会上,中国建筑师穆钧站在颁奖台上,手拿四川农村地区传统的夯土木锤,用中文对着镜头说:“李洪元,你们家的夯锤被我带到了法国,展现给来自世界各地的朋友们,我想告诉你,大家非常喜欢你家的夯锤,也非常喜欢你们的传统。”

这是四川省攀枝花市会理县马鞍桥村的灾后重建综合示范项目,荣获了TERRA现代生土建筑大奖。

马鞍鞒村全景图

2008 年,汶川地震发生三个月后,攀枝花发生了 6.1 级地震,会理县马鞍鞒村受灾严重。当地的传统民居是典型的人畜共居的夯土合院,全部采用夯土建造,在地震中大量的房子受到了严重的损坏,甚至倒塌。

马鞍桥村修复前

马鞍桥村修复前

马鞍桥村修复前

遭遇地震后,村民们只能住在帐篷或者严重损毁的危房里。他们对传统建筑的抗震性能逐渐失去信心,基于烧砖、混凝土建筑材料的建筑模式,似乎是灾后重建的唯一选择。

然而,地震发生后,所有的建造材料价格在当地上涨了 2 倍到 3 倍,虽然政府为每户提供两万元的重建资金,但对年人均收入仅有 1000 元的马鞍桥村村民来说,重建费用仍是难以承受之重。另外,马鞍桥村与外界被一条大河隔绝,只有一座季节性的独木桥,因此极大地阻碍了村民们的震后重建。

马鞍鞒村村民自己做的独木桥

地震后桥被冲走,马鞍桥村的村民只能趟水过河

同年 10 月,国家住房和城乡建设部委托香港无止桥慈善基金,统筹香港中文大学、西安建筑科技大学等高校成立联合团队,以马鞍桥村为基地,启动了震后村落重建研究与示范项目,穆钧正是此次项目的主要负责人之一。

当时,村民们普遍觉得砖房比土房好,但从现实的经济、交通等实际情况出发,盖砖房根本行不通。穆钧带领团队通过大量调查发现,基于本土建筑传统,充分利用震后废墟和当地自然资源的重建模式,是灾后重建最为现实和有效的技术路径。经过协商,最后决定一起重建土房。

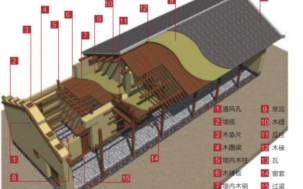

土房的专业术语也叫生土建筑,主要是利用未经焙烧的土壤或简单加工的原状土作为主体建筑材料,其传统形式包括夯土、土坯、泥砖、草泥、屋面覆土等。生土建筑具有造价低廉、冬暖夏凉、建造过程环保等诸多优点。

传统的夯土建筑由于基础不牢固、墙体抗拉能力差,因此抗震性能很差。具体来说,第一,基础不够深,且基础中水泥砂浆比例不合理;第二,夯土墙体不够密实,且没有圈梁等加强性结构;第三,建筑没有任何防震缝。

经过一系列调查研究,团队认为在夯土墙体内部设置木框架作为抗震构件,同时在墙体内部加入竹筋,使框架和夯土材料有效联结是极其有效的抗震改进措施。因此,在基础方面,优化了建筑基础中水泥砂浆的配比,以增强基础的整体性;在墙体方面,使用木框架、竹筋、木销来增加墙体的整体性;还在墙体中加入了混凝土圈梁来提升结构整体性和防止土墙的竖向裂缝。

改良建造技术

马鞍鞒村修复中

马鞍鞒村修复中

马鞍鞒村修复中

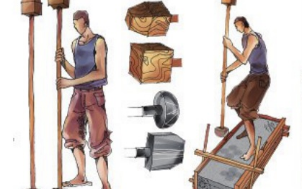

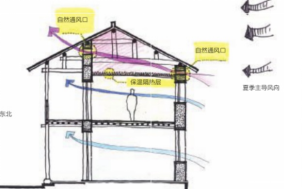

为提高夯土墙体的强度,在当地村民常用的原状土或墙体废墟土料中掺入 5% 左右的熟石灰,并控制 15~20% 的水分,在保持其可降解性能的同时,极大的提升夯筑墙体的力学性能和耐久性能。为获得足够的夯击强度,团队利用轻型角钢、铸铁等常规材料对当地传统的夯筑工具进行了改良,将木质夯锤的一端改为金属材料。此外,还设置了防震缝和伸缩缝,对房屋内部布局和通风也经进行了多处改良。

改良夯筑工具

改善自然通风

项目实施中的一个重要理念,就是使村民参与进来。

马鞍桥村村民过半数不识字,即使有了改良提升的建房技术,但如何教会他们是个不小的挑战。在穆钧的建议下,村民们推举出一对无力重建的孤寡老人作为示范户,从每家雇佣一个劳动力,组成村民施工小组,志愿者和村民同吃同住,一起修筑“最好的土房子”。

后来,几乎所有的村民都把原来的倒塌的房子拆了,用这些废墟来盖新的房子,并且在他们的建造中体现出了很多聪明的做法,最后的造价非常便宜。

家住马鞍桥村的李洪元收到穆钧获奖的这段视频,惊讶得合不拢嘴。这个小村庄没有公共交通,电话信号时有时无。在穆钧和志愿者的帮助下,这里的 33 户村民取用当地的泥土制作夯土,在地震后重建家园。这些土房子宽敞明亮,每堵墙至少有 50 厘米厚,墙面光滑平整,侧墙有圆形的通风口,大小不一的窗户都嵌着透亮的玻璃。

马鞍鞒村修复后

马鞍鞒村修复后

马鞍鞒村修复后

马鞍鞒村修复后

马鞍鞒村修复后

“生土就是贫穷落后”的认知,在村民们心中根深蒂固,这似乎也是中国农村面临的普遍问题。农民们热衷推倒土房盖砖房,并在房子外墙上贴满各色的瓷砖。

“中国传统中,常以‘土木之功’作为所有建造工程的概括之名。”穆钧说。他希望告诉更多的人,用生土照样能盖出美观、实用,比钢筋混凝土建筑更加环保、生态的房子。

福建漳州陶淑楼:重建心中的“桃花源”

“这是世界第一流的生土建筑”,日本东京大学教授茂本计一郎这样评价福建土楼:“天上掉下的飞碟,地上长出的蘑菇”。

2008 年,“福建土楼”被列入世界文化遗产名录。

据历史考证,汉唐以来,大量北方人口迁入福建,使福建形成了移民社会的特征。在迁移过程中,为了团结族人、防御外敌,土楼逐渐形成了“对外封闭,向内聚合”的空间特征。“对外封闭”是指土楼一般为封闭的环形结构,外部用生土夯筑厚且高的外墙,具有防御功能,外敌很难攻入。

随着时代发展,土楼的防御功能早已消失,其居住功能也逐渐弱化。部分土楼成为旅游景区,获得了更好的保护,但那些没有成为旅游景点的土楼则由于风雨侵蚀,年久失修,开始逐渐走向破败。

在福建漳州云霄县内龙村一座名为“陶淑楼”的圆形土楼里,琅琅书声不时响起,吸引着来往游客们的驻足。殊不知,它曾经也有一段“不堪回首”的历史。

陶淑楼位于村庄的中央,呈圆环形,高三层,错落有致,总建筑面积约为 9420 平方米。相传南宋末代皇帝宋昺帝赵昺曾避难于此,“陶淑”乃“逃宿”的谐音。

陶淑楼全景图

陶淑楼俯视图

在鼎盛时期,陶淑楼居住了三百余人,容纳了村庄近半数的人口。在茶余饭后,村民们聚集在土楼内的空地上,小孩们游戏玩闹,大人们洗衣服、喝茶、打牌、闲话家常。陶淑楼承载着村庄的集体记忆和乡土文化,在村民心中占据着重要的地位。

然而,多年的风吹雨淋使屋顶和墙体严重受损,木质梁柱因蛀虫而坍塌,土质结构也开始连片倒塌。从20世纪90年代开始,有条件的人家陆续搬离陶淑楼,住上了新盖的楼房。此外,随着城市化的发展,村民也不断外流。无人居住的土楼很快衰落,很多房间已经破败不堪,导致陶淑楼的状况每况愈下,实际上已经成为危房。

陶淑楼修复前

陶淑楼修复前

陶淑楼修复前

陶淑楼修复前

陶淑楼修复前

陶淑楼修复前

2015 年,北大光华社会公益管理硕士林炉生从北京回到家乡云霄县下河乡内龙村,看到家乡的现状时非常心痛,因此下决心要改变家乡的面貌。他发起“好厝边”(闽南语意为“好邻居”)计划,投身于乡村建设。

林炉生(中)和村民在陶淑楼

“好厝边”计划的首要切入点就是陶淑楼的修缮。

林炉生说:“我的童年是在陶淑楼度过的,对于我们这样旅居外地多年的人来说,陶淑楼就是我们对故土的精神寄托。土楼名气大,有吸引力,适合作为一个起点。”

林炉生请来北京和厦门的建筑团队设计方案、考察测量。在进行基本的评估后,陶淑楼修缮的重点放在了两个方面,一是梁柱的修复与加固,保护土楼的框架结构;二是屋顶、外墙和内墙的修复,保护土楼的基本面貌,恢复其居住功能。

资金是一大难题。一方面,林炉生发挥作为公益人的优势,将陶淑楼修缮设计为公益项目,向基金会申请资助;另一方面,动员村民出资。林炉生说:“其实筹款主要还是依靠外部力量,但村民的参与却是最有价值的。”最终成功筹集到了修缮陶淑楼所需的 10 万元资金。

村民捐款名单

2016 年 1 月,陶淑楼修缮工程正式动工,本地的工匠负责搭建木料和夯土,妇女们帮助分拣瓦片。

根据老牌匾上的记录,陶淑楼于民国十三年大修过。这么多年过去了,屋顶的木梁都有不同程度的损坏,有的腐烂,有的生了白蚁。当地老工匠说,能够做屋顶梁的木料一般为杉木和柏木,被白蚁侵蚀的危险在于,一些看似完好的木梁,中心却已被蛀空。所以,在修缮中更换了这些腐朽的木梁,并加固了梁柱结构,确保其能够承受风雨等自然因素的侵蚀。

陶淑楼修复中

陶淑楼修复中

土楼目前最大的问题是屋顶漏水,漏水导致土楼内部结构和墙体损坏。在屋面和内外墙的修复上,均采用了传统工法,用土夯墙,砌泥砖,尽量做到“修旧如旧”。并且进行了必要的防水处理,在墙体底部增设防水层,使用防水材料如聚氯乙烯或沥青,以防止地下水渗透。在墙体外侧涂刷防水剂,形成一层防水保护膜,来减少雨水的侵入。

此外,根据修缮方案,对陶淑楼的内部也进行了改造,如增设卫生间、改善采光等,极大地优化了内部空间布局。

2016 年 6 月,陶淑楼修缮完成,使用寿命大约可以再延长 50 年。

陶淑楼修复后

陶淑楼修复后

林炉生面带微笑地说:“住在楼里的乡亲终于不用再担心漏雨,可以睡个安稳觉

图片 | 唐浩莹

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号