作者:安富建

“你什么时候认为陶寺是尧都?”

这是文博时空拜访陶寺遗址考古队前领队何努先生,提的第一个问题。

“陶寺尧都的说法很早,最初只是一些学者的看法,而考古讲求实证。即便观象台发现,我们还是没有去想。开始花力气解决陶寺与尧都的关系问题,是在2013年前后。是不是在三、五年之内能够解决,给出一个明确答案,是或者不是?起初,我觉得比较难,没有底气。2015年,都城格局的清晰、圭表的发现、朱书文字解读等一系列证据集合,才有大的突破。豁然开朗。一个考古证据链基本上形成了,指向陶寺是尧都。”何努说。

朱书文字陶扁壶 陶寺出土 中国考古博物馆藏

“尧舜禹,三代传”,三代圣王之遗风,为几千年来古人治国安民的最高追求。尧都在哪里?《史记》有“尧都平阳”的说法。平阳,今山西临汾一带。

2002 年,何努成为山西省临汾市陶寺遗址第四任领队。次年,观象台发现,是陶寺最为人所知晓的遗迹。之后,陶寺厘清了都城的功能分区,找到“择中而居”政治理想的源头,以宇宙观诠释“最早中国”。依考古发现,何努对证实尧舜禹给出了自己的回答。

2015 年,社科院考古所对外发布了陶寺遗址此前近十年的重大考古发现,阐述陶寺作为多元一体化中华文明主脉的关键地位和贡献,并表明:陶寺与尧都相当契合——这也是陶寺遗址本世纪以来最重要的一次成果发布。

近年来,何努致力于解读陶寺发现,考古上做实尧都,丰富尧都与陶寺关系细节。上海古籍出版社与良渚博物院合作于 2022 年 11 月推出《陶寺:中国文明核心形成的起点》,面世以来四次再版。这是自 2002 年进入陶寺至今,何努的第一本陶寺专著。

去年 11 月 12 日,陶寺遗址博物馆正式开馆,有重要文物首次展出。文博时空探访陶寺,邀请考古学家何努先生,从观象台谈起,解读距今四千年左右(约4300年至3900年)“尧都”盛名之下的陶寺遗址,披露“传说变为信史”的考古方法论:

观象台,为什么会藏着尧定都陶寺的最重要原因?

陶寺早期王墓出土的龙盘,在中期的消失之谜是什么?

扒城墙、毁祖陵、拆宫室、破圣坛,陶寺因谁而惨遭屠灭?

从朱书文字“文尧”,如何读出晚期洪水侵袭下的民生多艰?

为什么陶寺是“最早中国”,与良渚、石峁、二里头因何遥相呼应?

夏都二里头尚有争议,寻找更加遥远的尧之都是不是可靠?

观天象,择地中:“尧都陶寺”的缘起

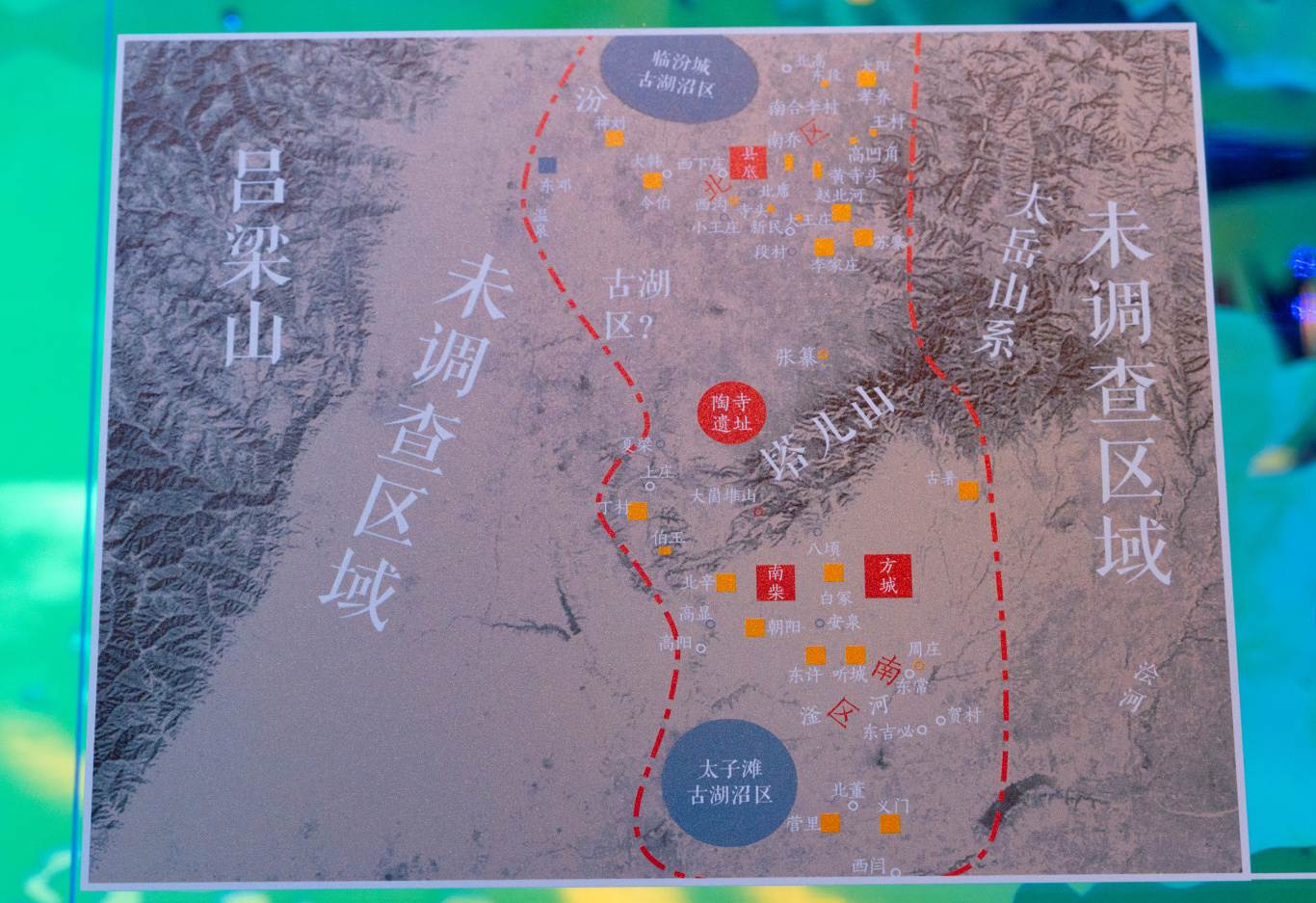

塔儿山,山西临汾盆地周边山脉最高峰。身处汾河之畔,抬头能够遥望塔儿山。

关于陶寺的一切,要从这座山说起。先有塔儿山,后有观象台。

塔儿山(又名“崇山”,最高峰海拔 1493 米)环抱陶寺

摄于陶寺遗址博物馆

文博时空:塔儿山对陶寺人意味着什么,和观象台有什么关系?

何努:站在陶寺,向东方望去,仅 7 公里开外,是塔儿山。自古至今,陶寺人会看见太阳从塔儿山上升起。

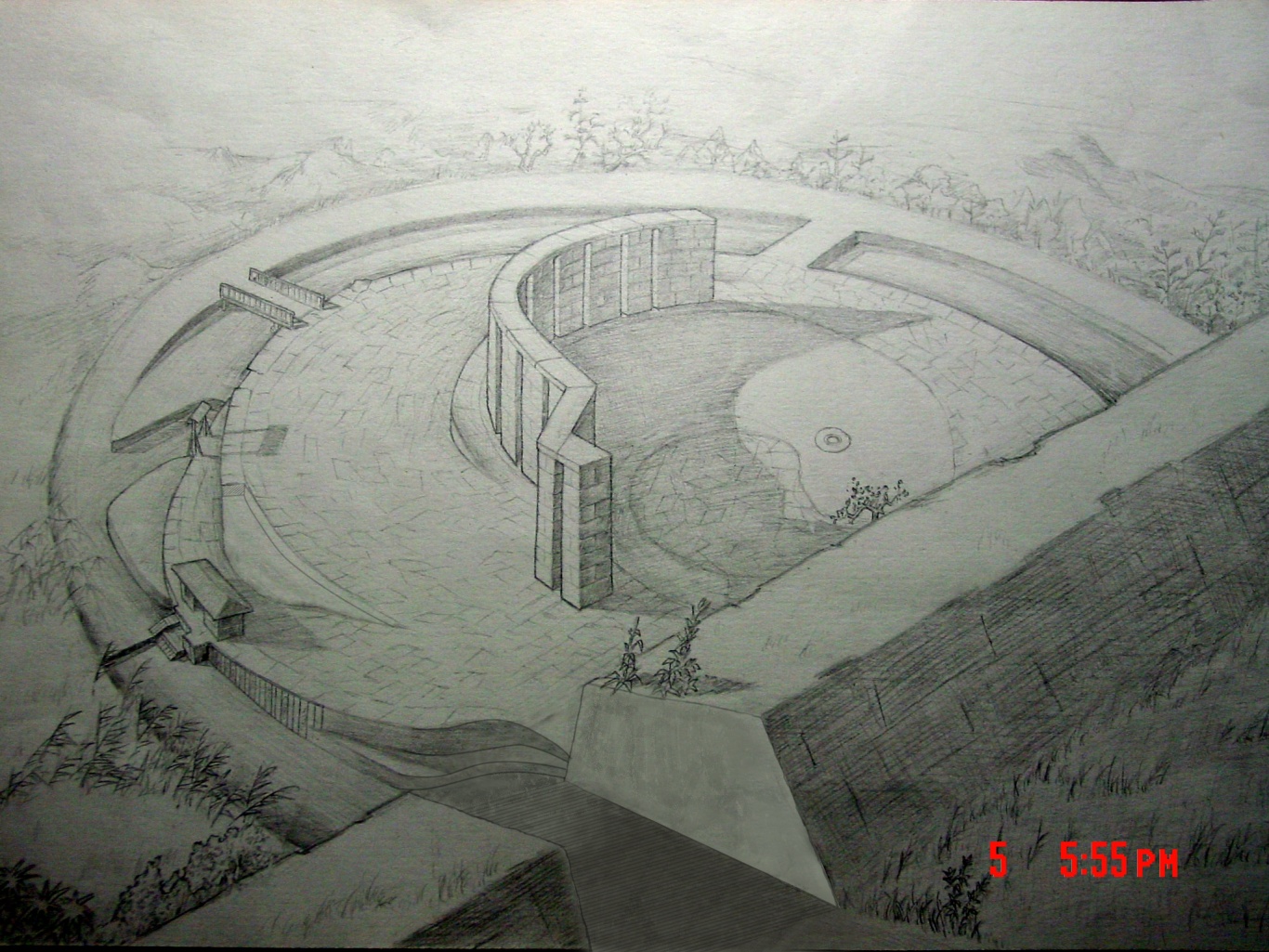

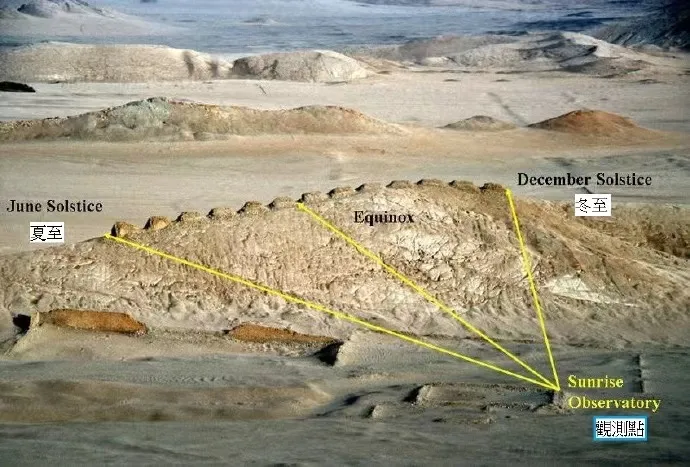

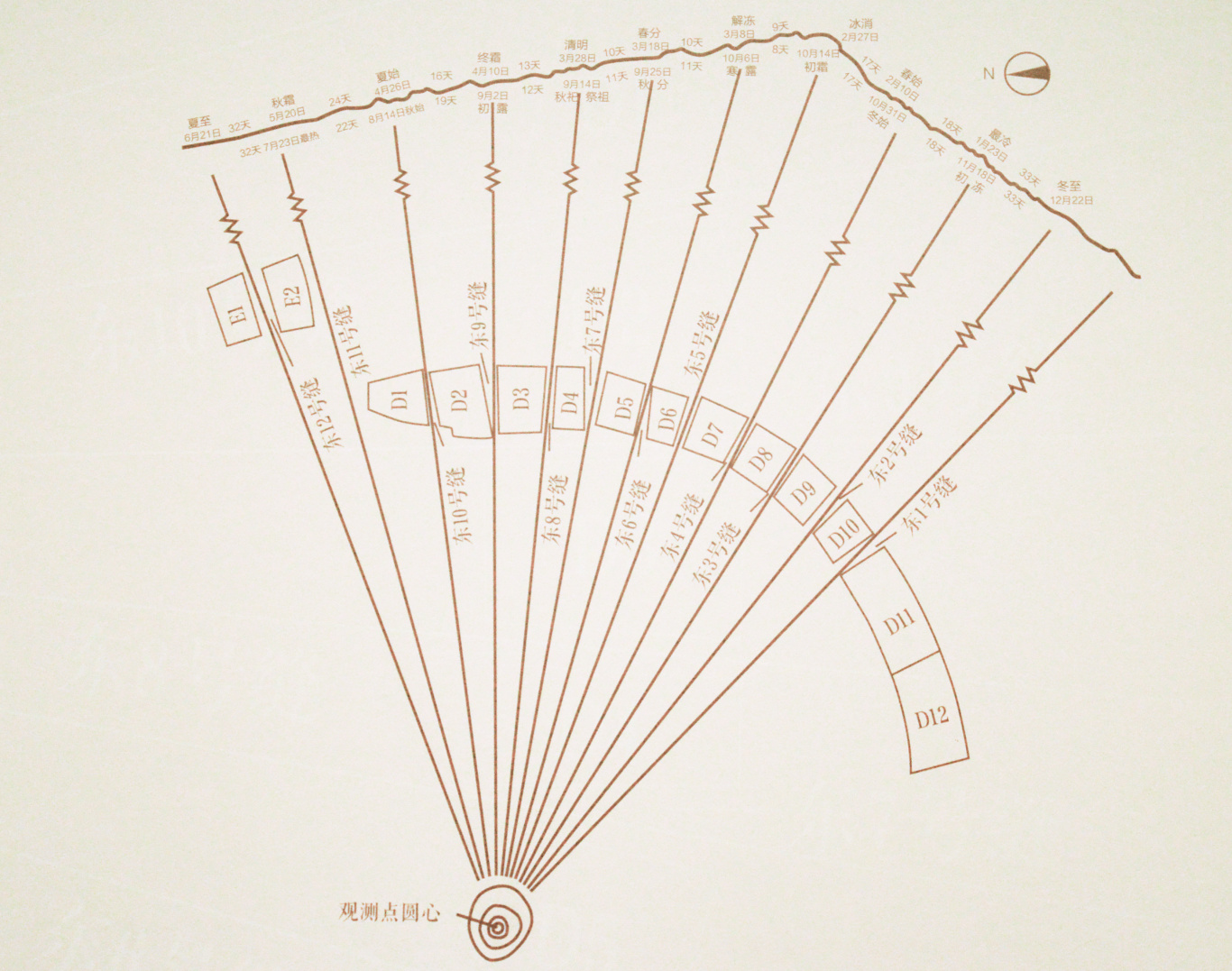

四千年前,在紧挨着陶寺都城城墙以东的大半圆形平台上,每天早上,陶寺天文官会紧盯塔儿山上的日出位置。在几步开外,竖立有13根柱子,夹着12道距离不等的缝隙。缝隙对应塔儿山不同的位置。日出入缝,只有短短的那几分钟,甚至几秒钟。一旦日出自不同缝隙,即宣告新节日到来。

除了最南侧的特殊缝隙(是月出最南点天文准线,可能观测月食),岁月轮回,形成 20 个节令:四季节点、时令变化、农时、宗教节日四类。

这便是《尧典》中的“历象日月星辰,敬授人时。”

阴天的塔儿山 摄于陶寺遗址

观象台复原图 何努供图

观象台原址复原

夏至日出自最左侧(最北侧)一道缝隙

文博时空:今天还能看到吗?

何努:四千年来,“黄赤交角”有变化。今天人们只能从缝隙里看到陶寺时期的夏至日出四分之一,2004 年 6 月 21 日(四千年前为 7 月 11 日)曾实测,以及冬至日出,2005 年 12 月 22 日(四千年前为1月7日)曾实测。有些观测缝,因实地模拟观测当天阴云密布,看不到日出,还原需要根据观测数据推算出临近日期。

2017年夏至,山西博物院工作人员现场实测拍摄

文博时空:《山海经》有六座“日出之山”、六座“日入之山”之说。中国古代重视农时,“观象”似乎在当时不是少数?

何努:古籍里留下了蛛丝马迹,中国史前的红山、良渚文化也有。实际上,以观测日出定节令的这类地平历观测系统,全世界曾普遍存在,包括欧洲史前最重要的遗址——英国的巨石阵,中美洲的乔克拉遗址和帕伦克遗址、秘鲁昌克罗十三塔等。

陶寺历法,形成于公元前 2100 年,是迄今世界范围内考古发现确定的最早且缜密的地平历历法。

巨石阵

“秘鲁昌克罗十三塔”,西半球发现的最早的天文台

陶寺观象台模拟观测示意图 摄于陶寺遗址博物馆

文博时空:在观象台制定的四类节令中,“宗教节日”指什么?

何努:除了观象授时,观象台亦可郊天祭日,类似天坛。

观象柱缝有一处特别设计:夏至日缝的两侧立柱,向外推移,形成了一道宽约 1.8 米的门,即“迎日门”,兼顾观测与宗教祭祀仪式之用。

身形宽厚稳实的塔儿山,是政权的稳固靠山,风水堪舆学常说的“祖山”。最特殊、最重要的是塔儿山的主峰日出,经实测推算为 2005 年 2 月 27 日(四千年前为 3 月 16 日)和 2004 年 10 月 14 日(四千年前为 10 月 31 日)。主峰日出有神圣的宗教含义,是与上天沟通的象征,分别对应春、秋两季重要宗教祭祀节日。

观象台系统——塔儿山、观测缝、固定的观测点,缺一不可。观测点一旦改变,看到的主峰日出时间会随之变动。主峰日出的宗教含义,决定了观象台的观测点的位置选择,也最终决定了选择陶寺作为都城(观象台建筑在是陶寺中期建成,很可能早期已经有了观测点)。

“迎日门”复原

陶寺观象台原址复原,远处可见塔儿山

文博时空:原来,定都陶寺是特意为之。

何努:国都选址在陶寺,决定性要素是观“天象”(塔儿山日出),前提要素是择“地中”。

文博时空:什么是“地中”?

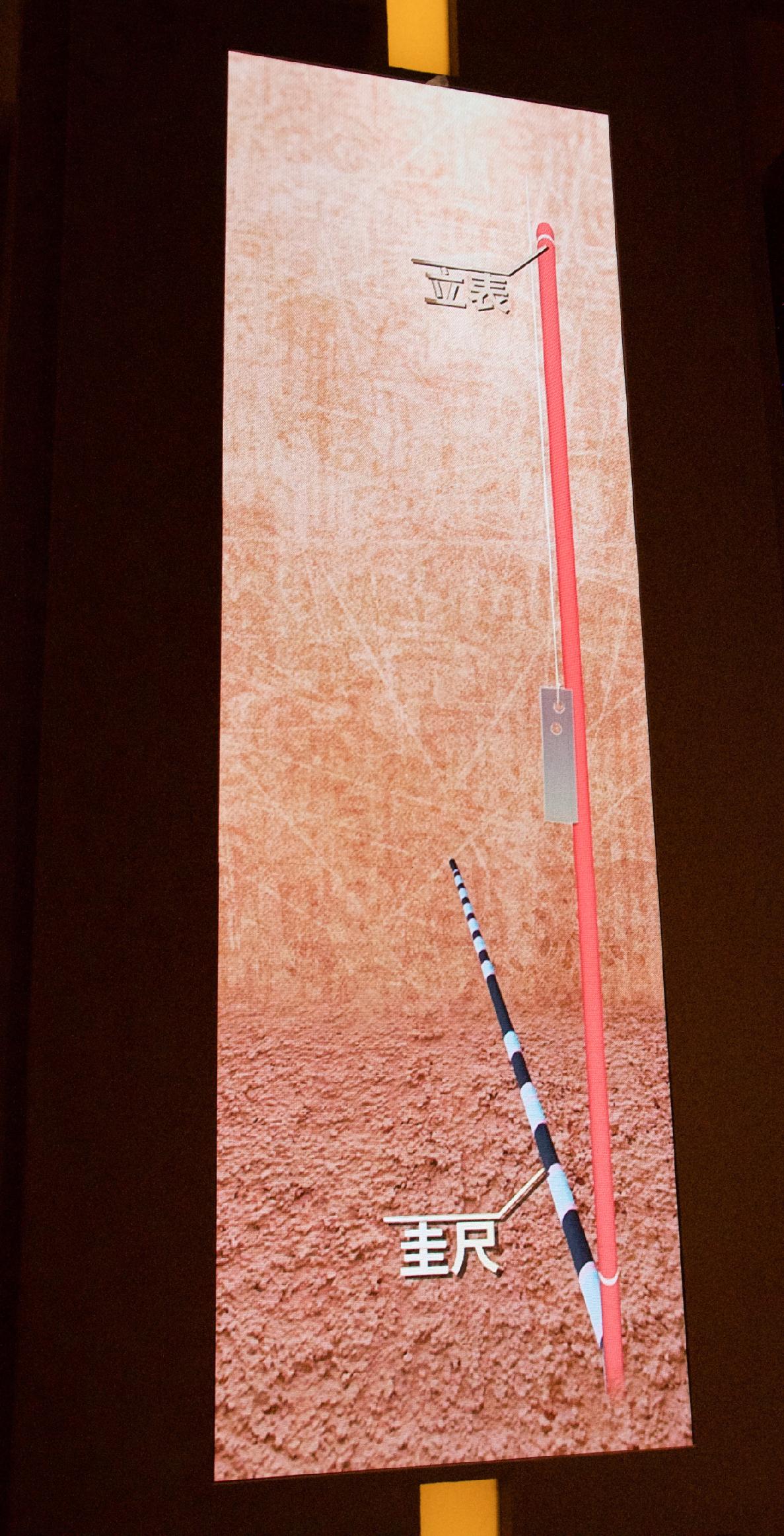

何努:周朝立国,周公姬旦受命“择中建都”。夏至日正午时分,以八尺长的立表,可测得圭尺影长一尺五寸处,便是“地中”。西周“何尊”铭文有“宅兹中国”。中,指洛阳盆地一带的中原。

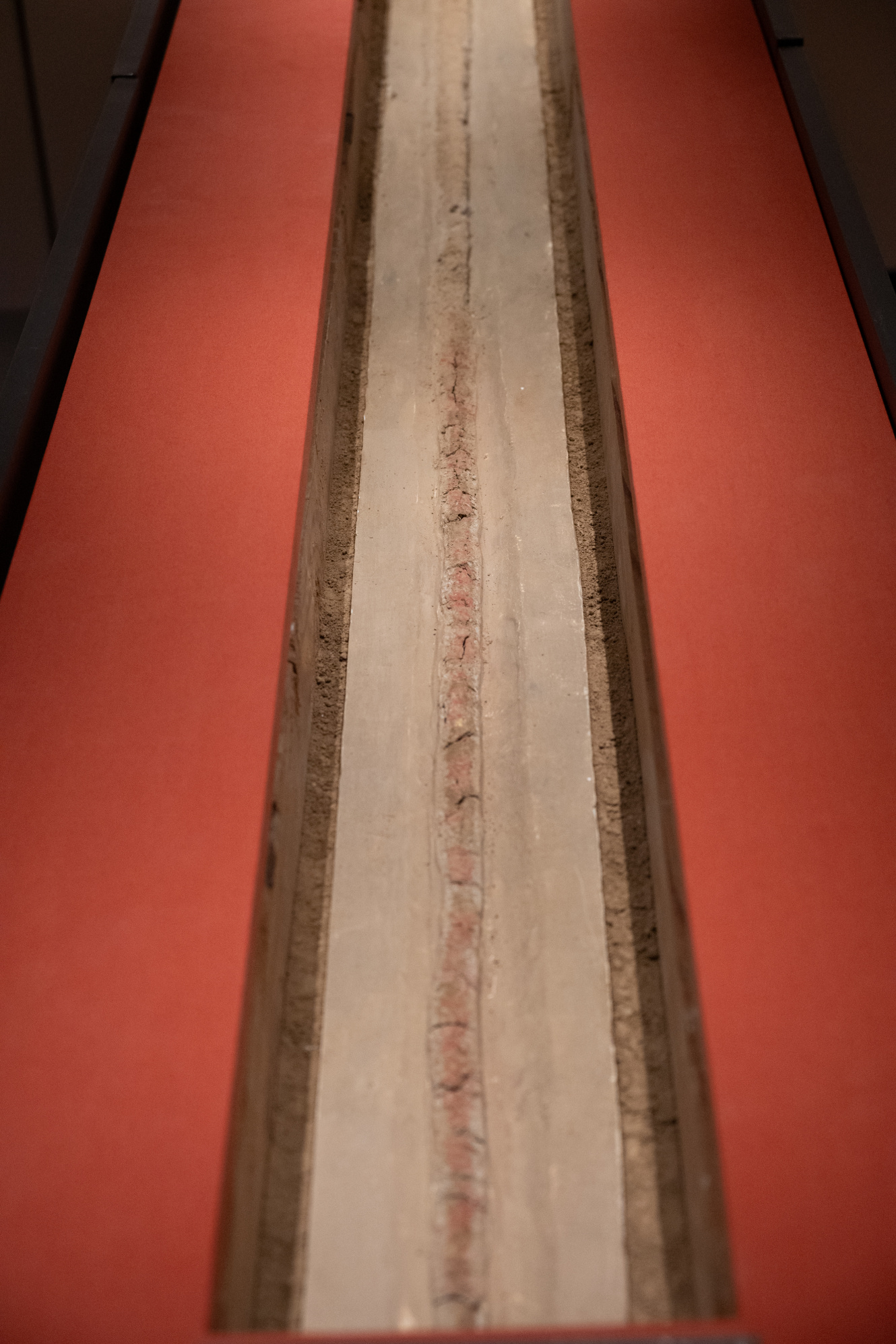

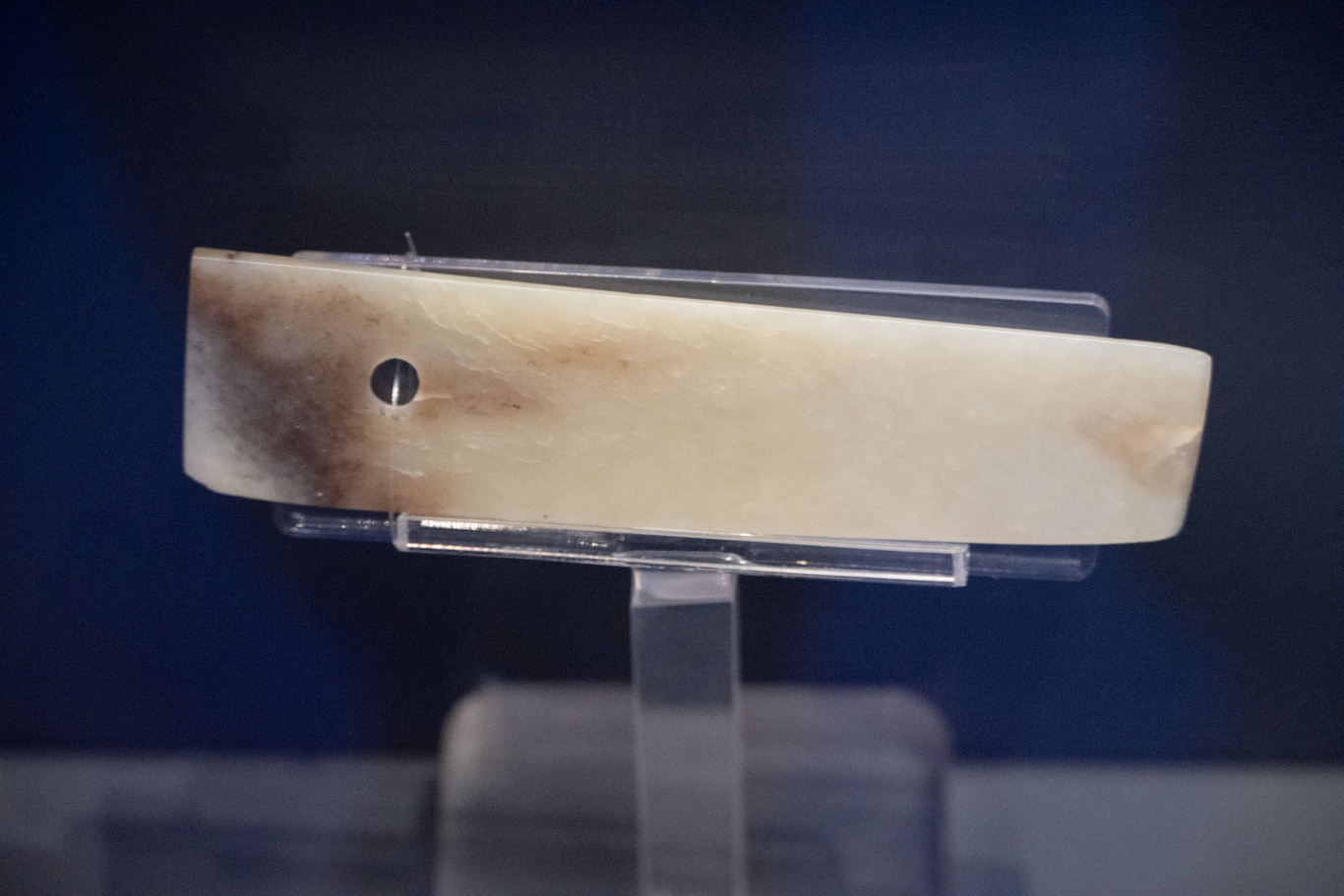

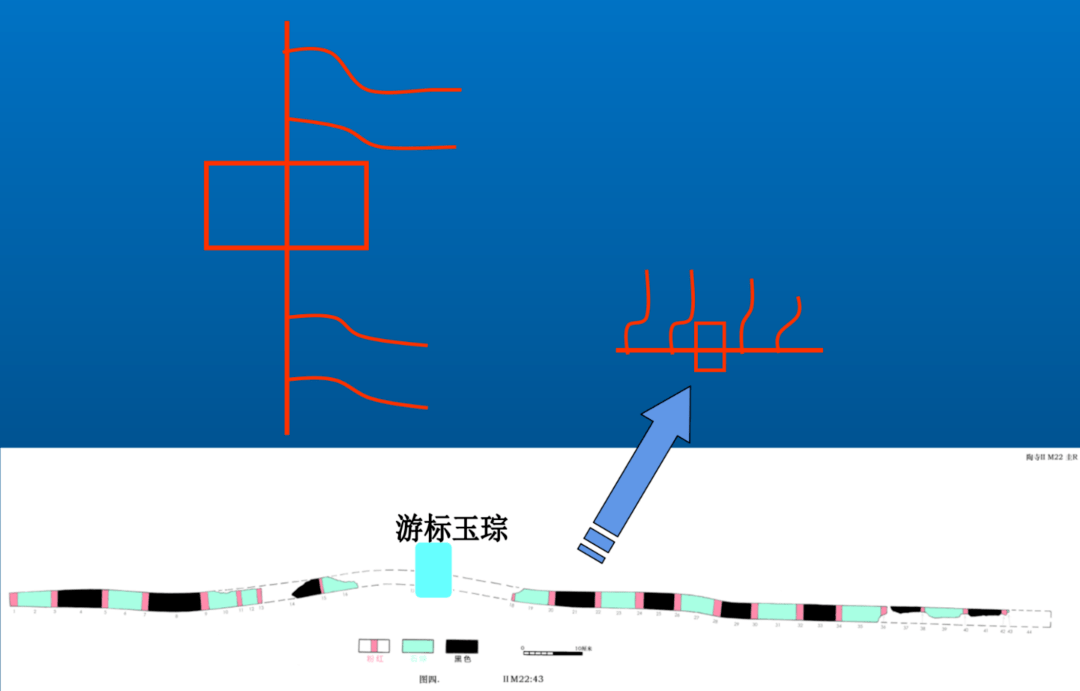

追溯“地中”源头,至少始于陶寺:陶寺中期王墓ⅡM22 ,随葬了圭尺(及圭表测量用的玉琮游标、玉戚垂悬和玉戚景符工具套);陶寺早期有贵族墓,随葬立表(红色木长杆,复原长度 2.25 米),以及 17 支箭杆,18 枚骨镞和多达 132 副的猪下颌(墓主为高级官员,可能是天文官)。

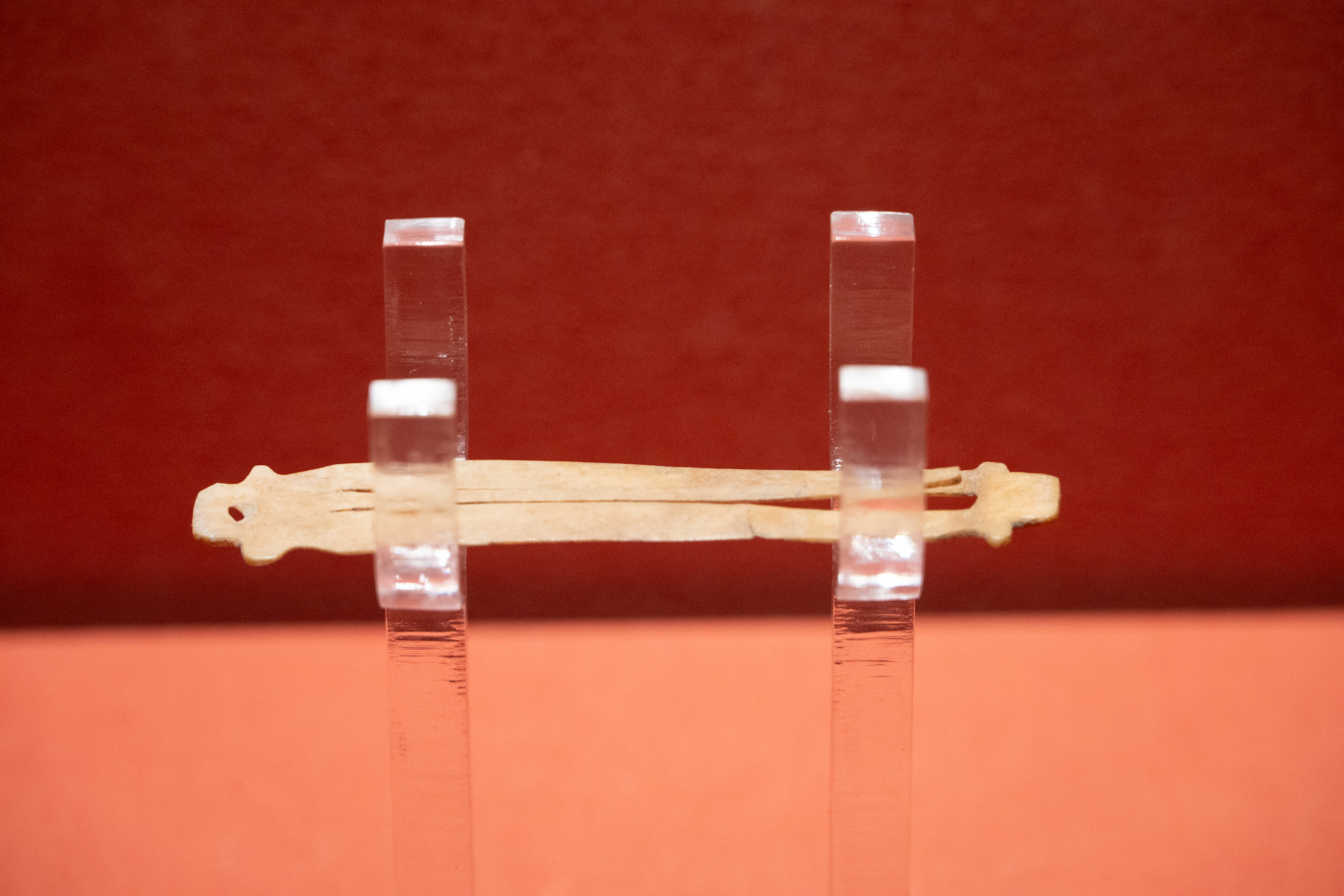

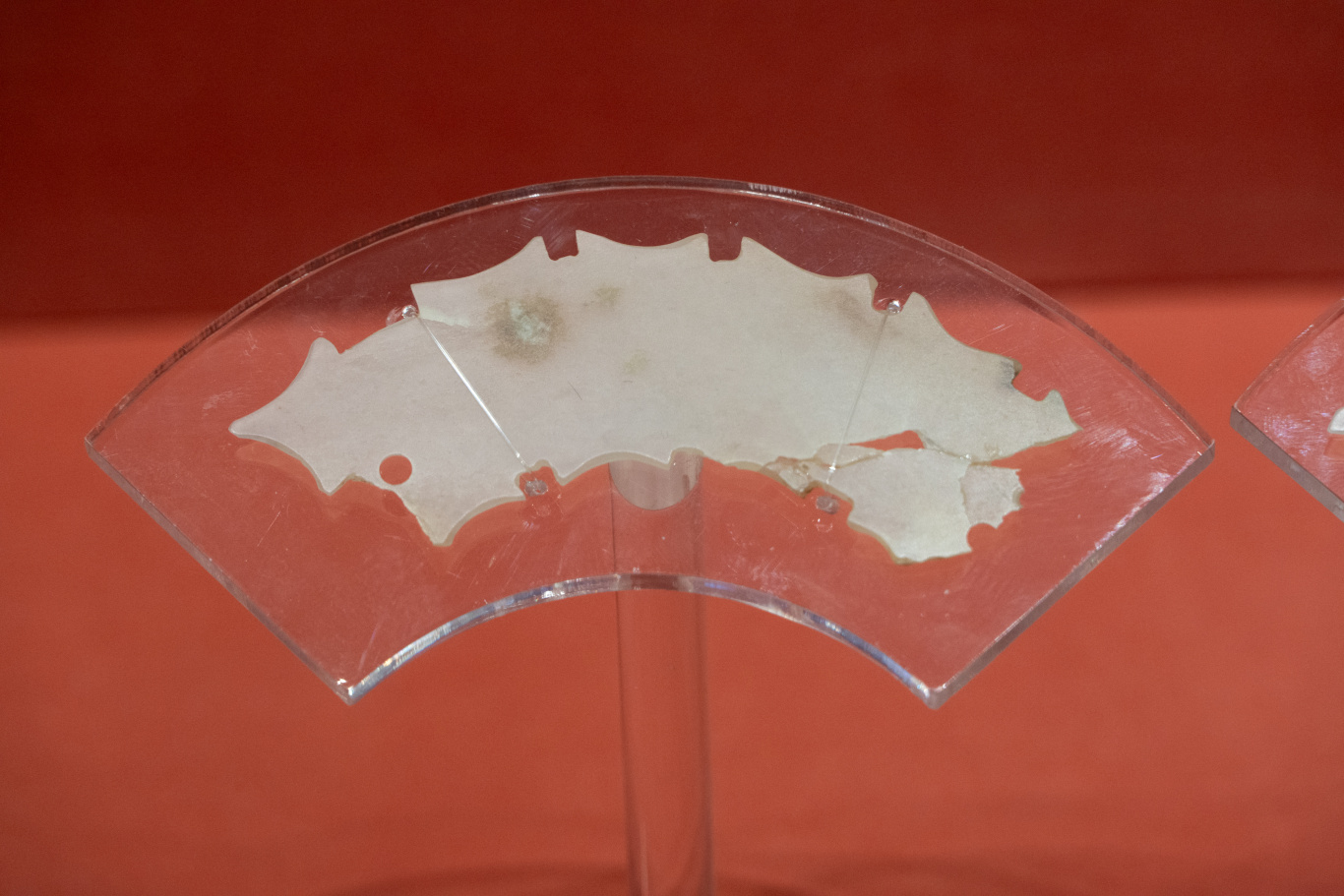

首次公开展出的圭尺(局部) 陶寺遗址博物馆藏

立表 陶寺遗址博物馆藏

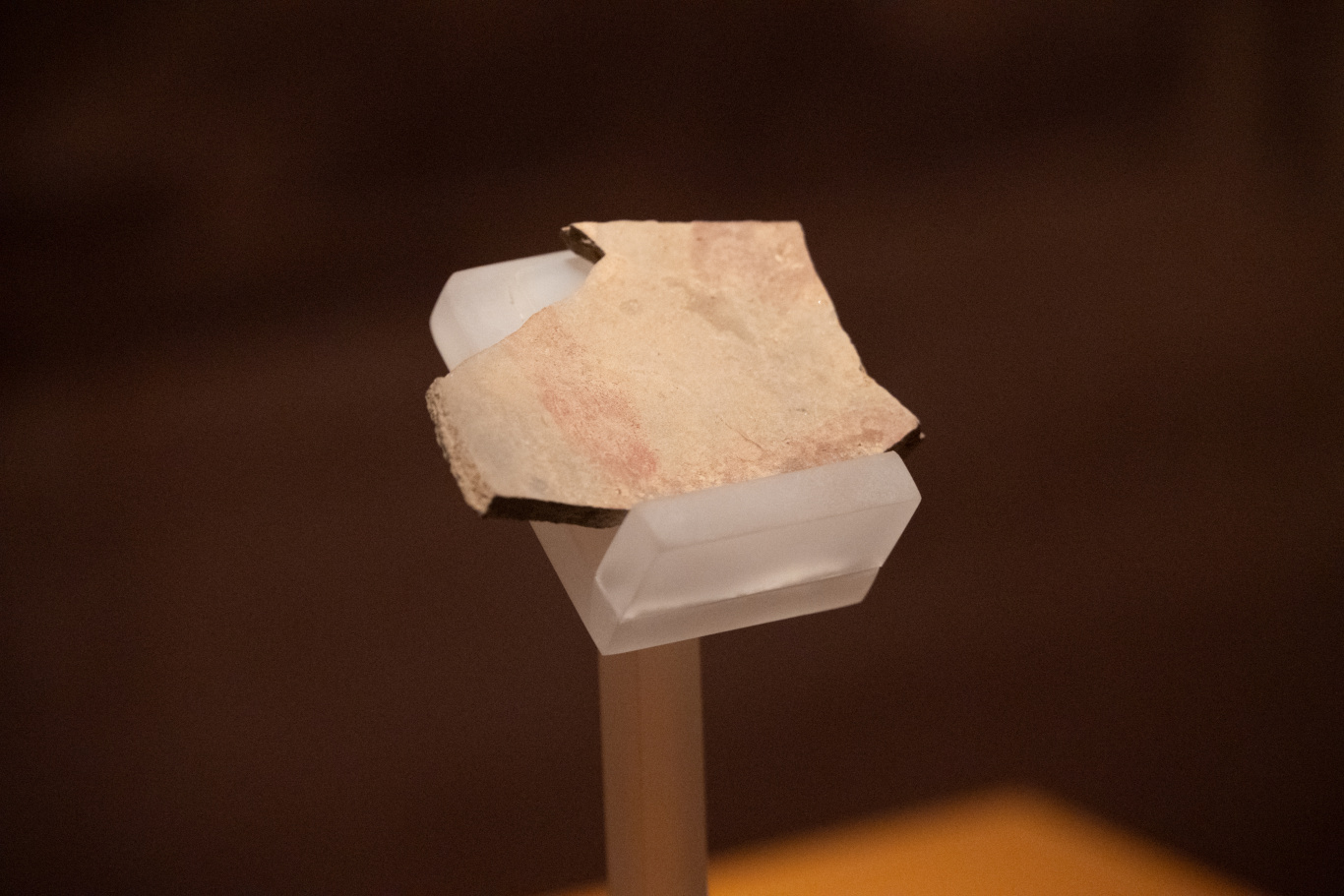

玉戚景符(以小孔成像精确判断日影位置) 临汾博物馆藏

玉戚悬垂 临汾博物馆藏

玉琮游标(复制品) 摄于陶寺遗址博物馆

圭表使用示意(玉琮游标套入圭尺,可卡定刻度;玉戚景符小孔对准圭尺刻度,可精准化投影位置;玉戚垂悬保证立表垂直地面)

摄于陶寺遗址博物馆

甲骨文“中”字,即形象圭尺,是西周之前对圭尺的称谓。

甲骨文“中”字与卜辞“立中”

陶寺圭表,测得当地夏至影长“一尺六寸九”比“一尺六”多了九寸,不能再向北了。

陶寺最初是“移民”社会。陶寺文化,源于中原地区的仰韶文化发展出的庙底沟二期文化,后独立发展而来的新文化。今山西运城盆地附近(很可能是以山西垣曲古城东关遗址为中心聚落)的一股政治势力,要另立山头,向北“移民”进入了临汾盆地,并定都于今临汾陶寺一带。故而,《周髀算经》记载夏至影长一尺六寸,当是晋南标准。陶寺可能沿用自老家晋南垣曲盆地“地中”标准。

地中,与天极对应。独占地中,即垄断与上天沟通的孔道,维持政权正统观念。孔子《论语·尧曰》说,尧交接权柄并告诫舜,“天之历数在尔躬,允执其中。”

地中之都,中土之国——陶寺是最早的“中国”。

临汾盆地位置

文博时空:为什么两件时间差超过百年之久的文物(陶寺早期贵族墓出立表,中期王墓出圭尺),能够放在一起来解读?

何努:想测日影,圭尺和立表配套使用,但绝不能一起保存。因圭和表,有主有次。圭尺有刻度,是核心配件,由王掌握。圭尺也是权柄象征。同时代的圭尺和立表因毁墓等未能保存或发现。

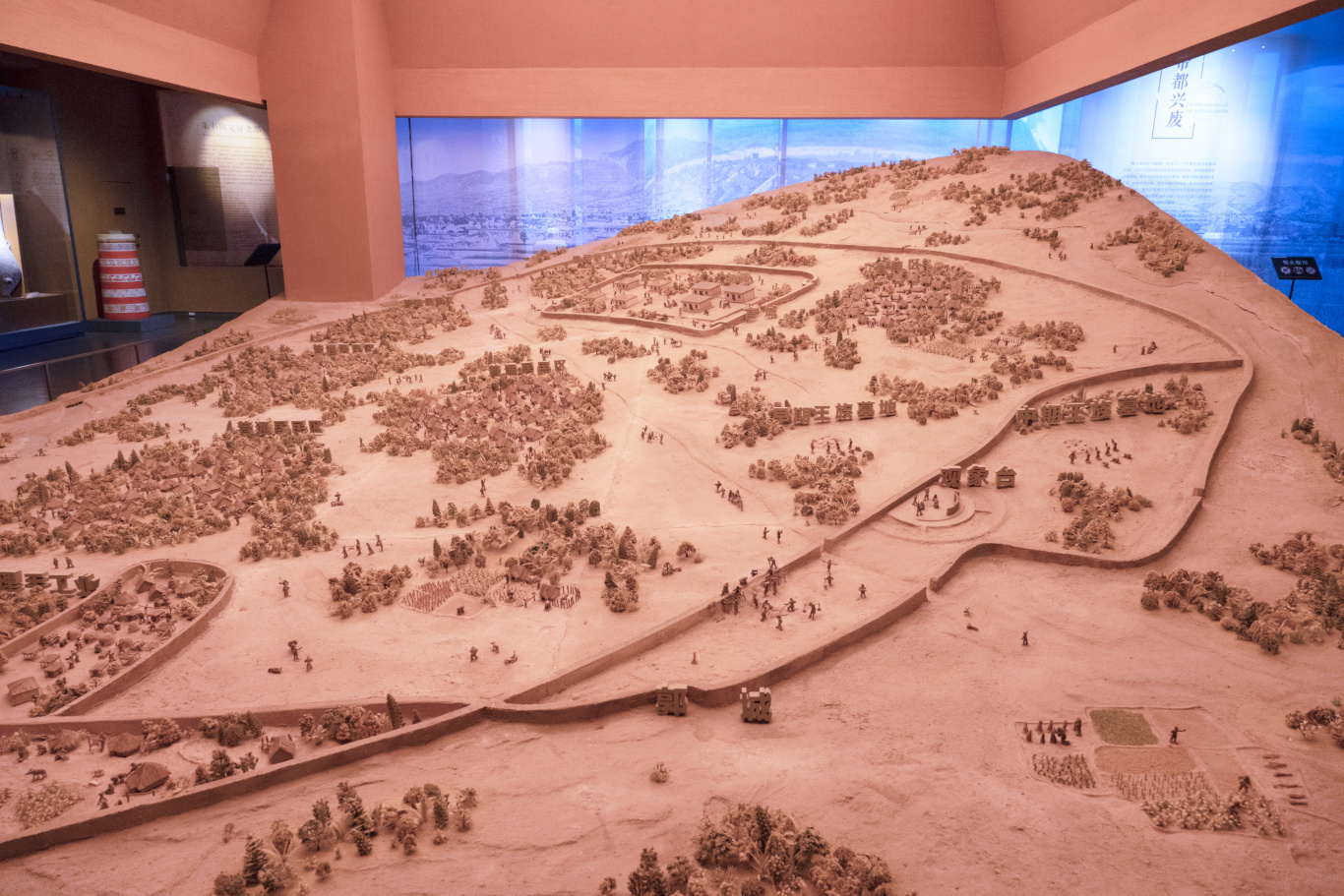

陶寺王都气象:格局分明,各安其所,呈现“八卦”宇宙观

按照考古学文化的分期,陶寺分为早期(距今 4300~4100 年)、中期(距今 4100~4000 年前)、晚期(距今 4000~3900 年前)三期。

陶寺早期,面积大约 160 万平方米,是当时罕有的超大型遗址,已经建城以护卫王室及贵族。

历经 200 余年积累,陶寺中期面积再扩大,发展至鼎盛,出现了后世熟悉的大城格局:王者居住“卫君”的内城(宫城)和民众居住“卫民”的外城(都城)。目前所见,城墙底宽达 8 米左右,高为 6 米左右。城墙之内,格局分明,功能清晰。王者之都,气象毕现。

文博时空:陶寺宫城里的王者过着怎样的生活?

何努:陶寺曾是一座大都会。宫城之如何营建设计,也最为代表当时文明的高度。

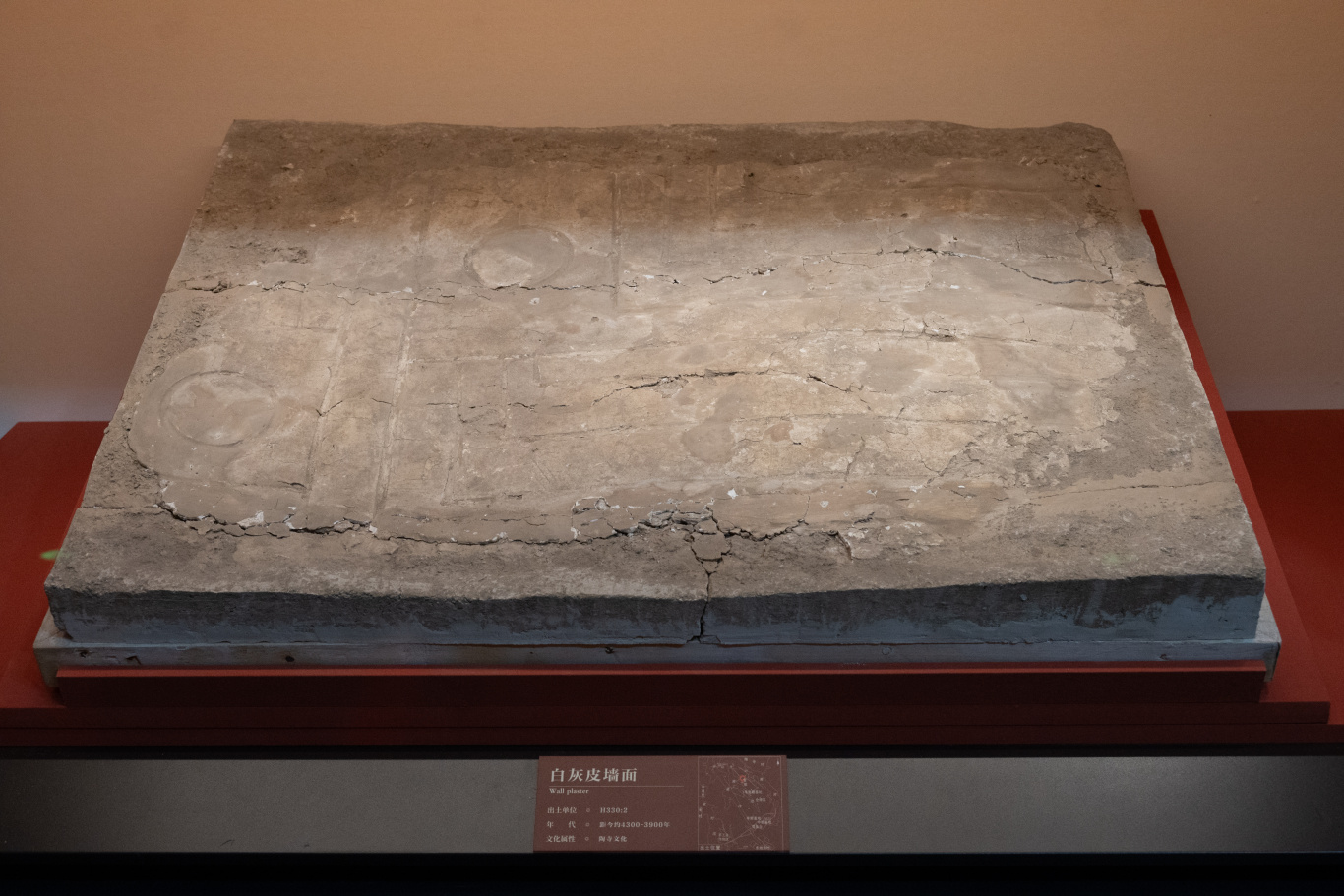

宫城内核心建筑宫殿,上铺板瓦(而非茅草屋),殿外墙有刻画的白灰墙皮装饰,殿内墙有蓝铜矿颜料刷的墙裙,殿内地坪的白灰厚度达 1~5 厘米;

陶板瓦

白灰墙皮(上有几何纹饰) 陶寺遗址博物馆藏

蓝铜矿颜料墙裙白灰皮 何努供图

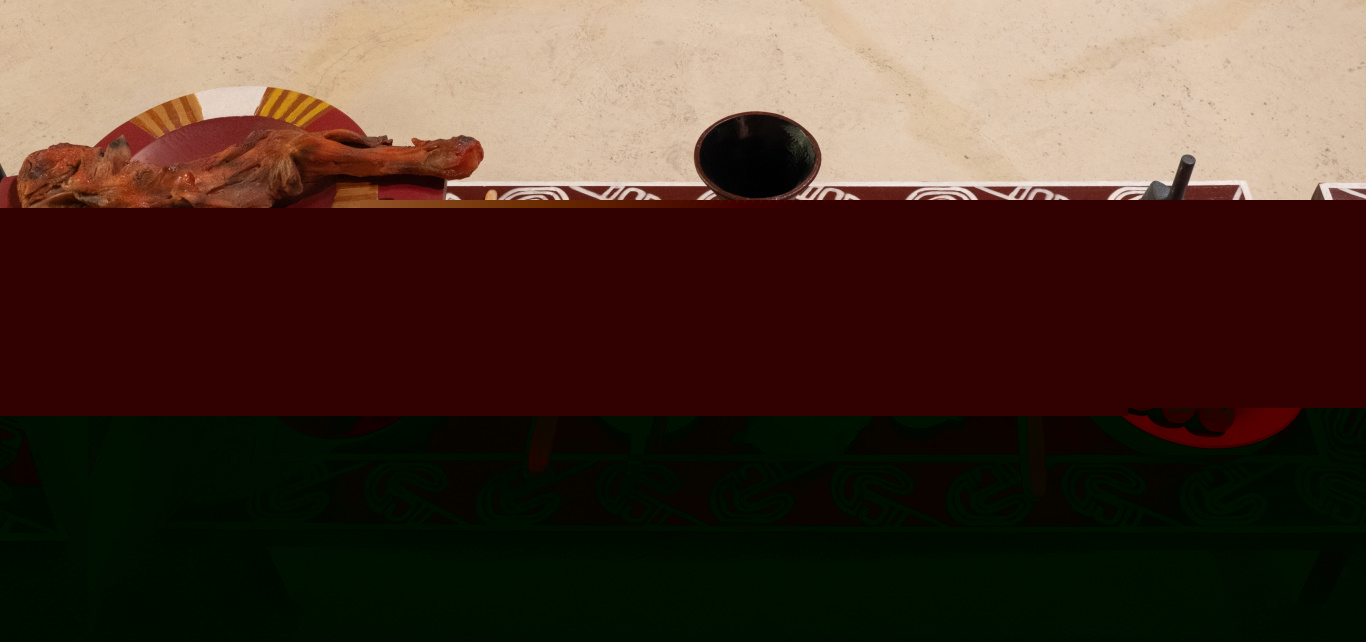

宫城内东南侧有“御膳房”,有用石头焖熟肉类的“炮炙炉”,吃烤肉属于北方草原民族的烹制传统,这只在宫城内发现;宫城内西北侧有“池苑”,可供玩赏,池水引自城外毗邻的南河。南河发源于塔儿山,是陶寺人的“母亲河”。

炮炙炉(炉顶俯视炉门) 何努供图

进入陶寺中期,都城曾有过改建。基本沿用早期的布局方向,宫城加宽了城墙,发端于陶寺早期的池苑制度被继承(并绵延后世)。

值得一提的是,两处改建后消失的早期建筑。一是藏冰的冰窖,古称“凌阴”,可冰鲜食物,也有祭祀礼仪之用。在池苑凿冰,纳之于池苑南侧的凌阴。二是宫城南东门有礼仪性建筑“阙门”,阙门直对着宫殿,供王者出入。这是中国考古发现最早的成型的阙门。

“凌阴”模型及内部结构

宫城南东门址基础(“阙门”) 摄于陶寺遗址

“最早的阙门”模型图 摄于临汾博物馆

文博时空:既体现奢华的宫廷生活,也彰显高等级礼制。

何努:出了宫城,另有一番景象。虽然陶寺都城不是“正南正北”走向,但不改方正模样,布局严整。

宫城前有一条“中央大街”,譬如今日明清故宫前的长安街,横穿都城。沿中央大道,可通往都城东门外的天坛(观象台)和都城西门外的地坛。

城内空间一分为二,“北城”是王族和贵族的活动区,有宫城(居中)、国库、王族墓地;“南城”是平民居住区、手工业作坊区。

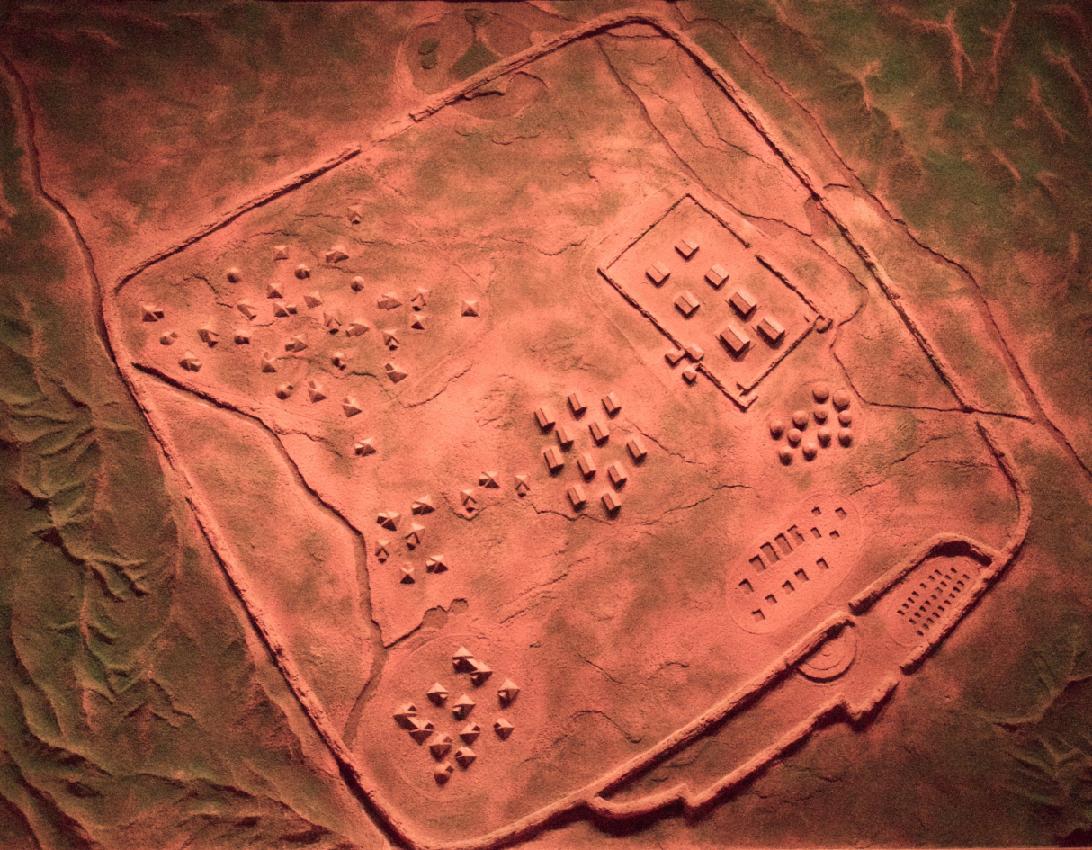

陶寺主要遗迹分布示意图(上北下南) 摄于陶寺遗址博物馆

文博时空:当时的“国库”是什么样子?

何努:在宫城以东,密密麻麻分布有一大片窖穴。窖穴直径 5~10 米不等,深度约 4~5 米。下有凹底,上铺盖板,储藏当时的主要口粮——小米(粟黍)。个别还有岗哨。

仓储区总面积比两个篮球场大一点(有 1000 多平方米)。粗算一下,一个直径 5 米的小仓,可装得 10 万斤小米。以三、五十个仓的容量计,真是相当可观(具体数量尚未作统计)。

本城人根本不需要这么多粮食,是救济粮。陶寺建立国家控制的府库制度,以储备战略资源。

文博时空:这背后有发达农业作支撑。陶寺手工业水平如何?

何努:城址东南部有六个手工业作坊区,主要从事石器制造业和陶器制造业。

专供大贵族墓葬埋葬和宫城内祭祀之用的高等级低温彩绘陶,有专门烧制区(高温陶器,釉化现象普遍,另有独立分布区)。临近这一特殊区域,坐落着整个手工业区的一座最大、最重要的建筑,即“衙署”。在整个区域地势最高处,可以俯瞰、监控全域。陶寺开创了中国历代都城工官管理手工业制度的先河。

西周中期,有青铜簋的铭文“……司我西扁(偏)东扁(偏)仆驭百工、牧臣妾”,指明对不同区域或职能的管理。

小口折肩罐

黑陶小杯

三足杯

(陶寺遗址博物馆藏的酒器,有小口折肩罐、瓶、杯等)

彩绘陶壶 临汾博物馆藏

彩绘陶壶 临汾博物馆藏

彩绘折腹壶 陶寺遗址博物馆藏

文博时空:一应俱全。功能区划是基于资源分布的原则吗?

何努:陶寺附近可用的只有石器资源和水资源,布局规划理念更多基于政治宗教考虑。

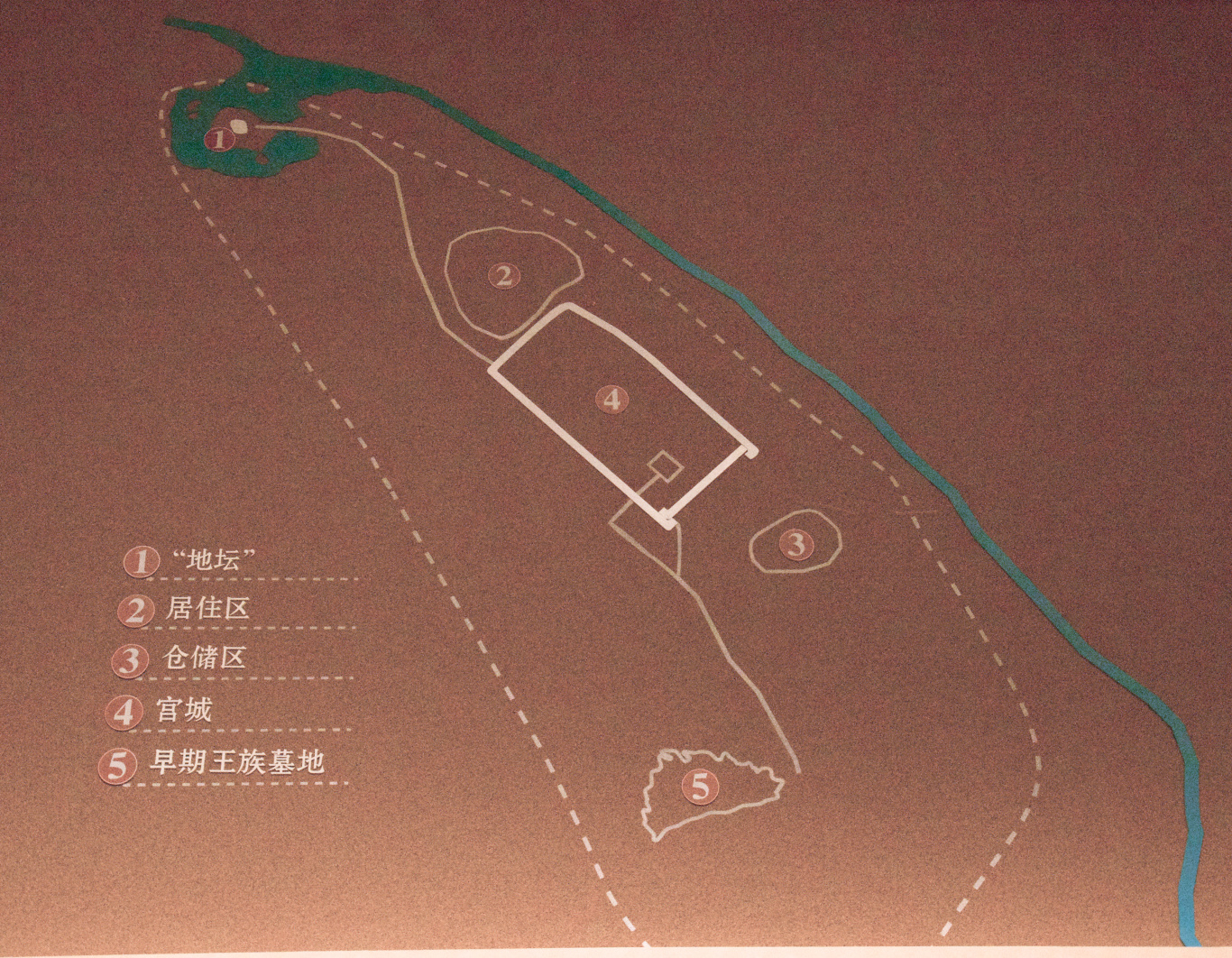

陶寺早期有沿河分布的明显趋势,地坛、宫城、仓储区、王墓,一字排开。“左祖(王陵)右社(地坛)”格局理念已经出来了。

陶寺早期遗迹分布格局 摄于陶寺遗址博物馆

据我最新研究,陶寺中期功能区划以“八卦宇宙观”为指导思想。中国古代的宇宙观中,天、地、人,各安其所,方能长治久安。长沙马王堆出土的帛书《周易》有“天地定位,(山泽通气),水火不相射,雷风相薄”,理顺了自然事物与八卦阴阳的关系,完全符合方位上阴阳对立的逻辑。

天(东南,有观象台)、地(西北,有地坛)定位,不可变更,始于陶寺早期;风(正西,有手工业作坊)、雷(正东,有王族墓地)相薄,是比较固定的宇宙观方位;山(正南,有断掉的塔儿山支脉)、泽(正北,有南河古道)和火(西南,有制陶业)、水(东北,有南河故道),则顺应陶寺中期实际地貌环境。

泽位和水位都与水有关。陶寺缺水,“城南”居民主要挖井饮水。宫城靠近两方(东北、正北),在认知上是对陶寺缺水环境的补偿。

所谓“在天成象,在地成形”,陶寺都城布局是“八卦”宇宙观方位的具体化。

陶寺都城规划的宇宙观指导:阴阳八卦八方空间概念 何努供图

中国早期城市或都城有九项指标:规整的城市形态、排他的宫庙区(甚至宫城)的存在、排他的王族墓地、排他的祭祀区、官营的手工业作坊区、政治宗教寡头垄断的大型仓储区、初具规模的规范的道路系统和城门系统、明确的城市布局规划理念、多样性的都市文化面貌。

迄今中国考古发现的都城功能区划最为齐备的史前都城,只有陶寺。陶寺的都城规划,奠定了中国古代都城主流模式的制度基础。

“上政、次政”:由尧及舜,独一无二的治国理念

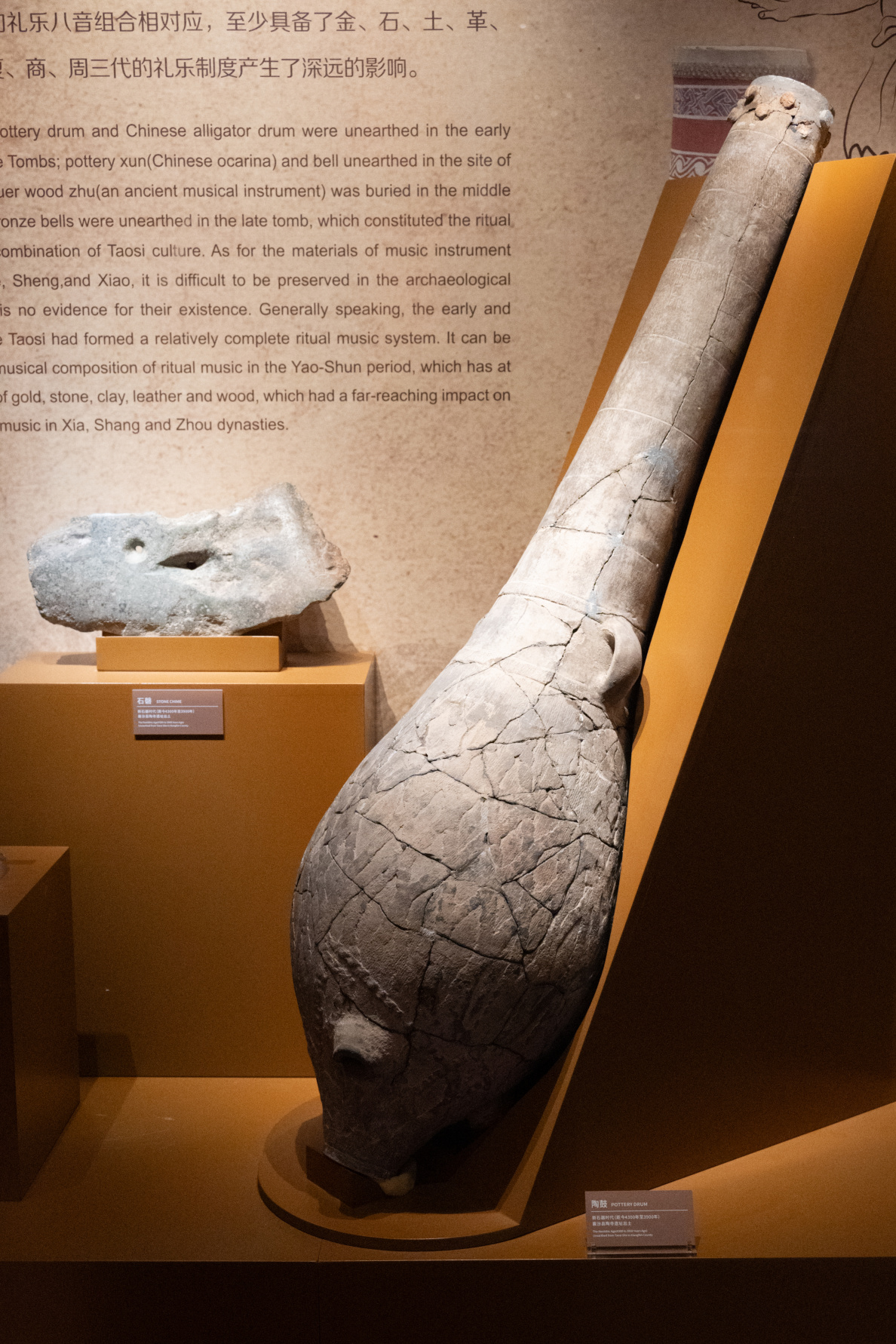

龙盘、鼍鼓、特磬、陶鼓等礼乐器组合,只见于陶寺早期王墓,目前共发掘了 6 座。

排列有序的成组厨刀、圭尺等,出自陶寺中期唯一清理出的1座王墓(编号ⅡM 22 )。

这些王墓墓主是谁,随葬品在讲述什么?

文博时空:尧的墓葬,发现了吗?

何努:实际上,陶寺早期和中期分属于不同的部族。根据体质人类学的人骨形态分析,陶寺早期与中期的人骨在体质形态和DNA上,均有明显差别。这意味着,早期和中期是两个不同的人群族属。

《史记·五帝本纪》说:“尧崩,三年之丧毕……(舜)而后之中国践天子位焉。”《水经注》引汉人应劭曰:“县在平河之阳,尧、舜并都之也。”

舜“到中土之国”登基,尧舜并都于陶寺。

自早期至中期三百年间,当有数代王者,故而陶寺早期为尧部族的都城,中期为舜部族的都城。尧不一定是具体的某个人,尧部族的王者墓地,当是那6座。

陶寺早期王墓,凸显礼制

文博时空:陶寺龙盘图案精美,它最初的功能是什么?

何努:早期王墓有4座出土了彩绘龙纹陶盘。4件龙盘,中国考古博物馆1件、山西博物院1件、临汾博物馆1件、陶寺遗址博物馆1件(借自中国考古博物馆)。

龙盘 中国考古博物馆藏

龙盘 摄于陶寺遗址博物馆

存世龙盘翻拍 摄于陶寺遗址博物馆

4 件龙盘基本形态一致,浅盘内画龙,龙嘴里衔着一株植物。

蟠龙,是祖先神中升天时的“坐骑”。龙盘,是祖先崇拜仪式“祼(灌)禘礼”用器组合当中的承盘,用于帮助祭祀者的灵魂升天。《史记·孝武本纪》记载有“黄帝乘龙升天”传说。祖先神帝的魂灵中享用完祭酒之后,攀天而上,回天界与天帝沟通。

《礼记·礼器》:“灌用郁鬯(chàng)。”浇灌于地以降神的香酒,调和了“郁”(郁金草汁)。龙口中所衔植物“郁金草”应是麻黄草。考古学者也曾在陶寺发现过麻黄草。麻黄草含麻黄碱,在古代曾被用作致幻剂。

4 座王墓存续,贯穿陶寺早期。随葬龙盘的王墓之制,一百多年不改其貌,足见文化昌明。

文博时空:龙盘上的四条龙外形有些微变化。这是为什么?

何努:蟠龙身体并无变化,原型是赤链蛇(对赤链蛇神的窄红横斑艺术化)。头部分别有天鹅头和鳄鱼头两种原型形态。天鹅头带有长角;鳄鱼头有双角,口中有牙齿。

赤链蛇好静不好动,寓意韬光养晦,带有安土重迁的农业社会属性。疣鼻天鹅是候鸟,象征守信。凶猛的鳄鱼,能展示力量。

龙盘既表达祖先崇拜的宗教含义,也呈现了陶寺治国理念:“上政”“次政”。当对外关系良好时,示以仁慈,讲文德,协和万邦;当趋于紧张时,则突出武力,其对象应是陕北的芦山峁、石峁聚落。

文博时空:陶寺早期王墓出龙盘,后来为什么彻底消失了?

何努:这是一个好问题。龙盘突然消失了,不是偶然原因,缘于治理陶寺的王族变了。但是,“上政”“次政”治国理念继续传承,以新的图像形式表达。

陶寺中期王墓,在墓室东壁中央(头端),以被损坏獠牙的公猪下颌骨为对称轴,两侧各摆着3柄带彩绘漆木柄的玉石钺;在墓壁南侧,放置折断的木胎黑漆弓,以及去箭杆后装在布袋里的鹿角箭镞8组。

唯一清理出来的一座陶寺中期王墓

帛书《周易·昭力》:“又问:‘豮豕之牙,何谓也?’子曰:‘上政垂衣裳以来远人,次政橐弓矢以服天下。《易》曰:‘豮豕之牙,吉。’豮豕之牙,成而不用者也。又笑而后见,言国修兵不战而威之谓也。’”

豕,猪。豮,指拔出猪的獠牙,防止猪獠牙长大,去其刚猛。中期王墓所见的“豮豕之牙”(1副猪下颌骨和3件玉石兵器)、“橐弓矢”(一只弓和8组箭镞),正是对“上政”“次政”的图解,延续了龙盘理念。

M22头端墓内的“豮豕之牙”图示

M22“橐弓矢”图示

鹿角镞 临汾博物馆藏

文博时空:自陶寺早期至中期,有一个明显变化,王墓里象征礼乐制度的乐器似乎少了。这是为什么?

何努:礼序人伦,乐移风俗。几乎只有早期王墓随葬了鼍鼓、特磬、陶鼓(所有陶鼓都有调音孔,可以打击并调音)。一件陶寺文化最大的陶鼓,出自早期贵族墓,墓主可能是典乐重臣。

鼍鼓 何努供图

用于制作鼍鼓的鳄鱼骨板 陶寺遗址博物馆藏

陶鼓和石罄(目前年代最久远的石罄) 临汾博物馆藏

(王墓形成了“2鼍鼓1石磬1陶鼓”的定制,都在墓主左下侧固定放置,是王权物化载体)

到陶寺中期,礼乐制度上发生的重要变化。这些乐器不再作为随葬品,但并没有消失。在宫城范围内出土了陶鼓残片、特磬。还有一件铜铃(出自晚期墓,可能属于中期)。在日常宴饮中,这套礼乐制度还在沿用。

到了陶寺中期,新出现了一类乐器“柷”。一件木胎彩漆绘柷(桶内置木棍一根;摇动桶身,木棍击桶,发出声音),出土于中期王墓。

《尚书·舜典》:“帝曰:‘夔!命汝典乐,教胄子……八音克谐,无相夺伦,神人以和。’夔曰:‘于!予击石拊石,百兽率舞。’”八音克谐,指的是“金、石、木、土(陶)、革(皮)、丝、匏、竹”八类乐器能够调和。陶寺出土的陶鼓、鼍鼓属革,石磬属石,陶埙属土,铜铃属金,柷属木。丝、匏、竹类难以保存,在陶寺遗址未见。

陶埙 陶寺遗址博物馆藏

口弦琴 陶寺遗址博物馆藏

陶铃 陶寺遗址博物馆藏

陶寺衰落:礼崩乐坏,受制于人

一具阴部插着牛角的女尸,肢解过的人尸和狗尸、病死的瘟猪,混杂大玉璜、彩绘白灰墙皮,杂乱抛在宫城区垃圾坑里。

此时,宫城内外早已夷为平地,昔日王城宫宇仅露残影。全无尊严的尸骨凶相,昭示一场残酷社会震荡的发生。

陶寺进入考古学家所称的“陶寺晚期”。

文博时空:陶寺晚期,到底发生过什么可怕的事情?

何努:陶寺早、中期,社会财富缓慢积累,堪称“治世”。陶寺晚期社会,与“末世”无异。

陶寺内外全部城墙彻底被荡平,宫殿、庙宇变为瓦砾;王室、贵族大中型墓及左右扈从的小墓,被捣毁一空;观象台、地坛被铲平;手工业区的衙署尽毁;陶寺经历过一场残酷的社会斗争。

为了让陶寺中期王族永世不得翻身,征服者以“厌胜巫术”诅咒。在宫城区垃圾坑里抛入惨不忍睹的女尸,观象台出现“无头尸”,不一而足。

扒城墙、毁宫室、拆祖庙、挖祖陵,以及摧毁圣坛,这是最为极端的政治报复。

早中期王族墓地都在遵循的“墓志石”制度,即墓葬旁放置石头。石头的位置固定,石头越大,墓越大。这意外助长了征服者的恶行,令人唏嘘。一般的王族小墓没有被捣扰,说明亵渎祖陵只是针对高等级的国家统治阶层,并非针对整个中期王族的血亲复仇。

陶寺城墙遗址

文博时空:陶寺作为国都的那些象征,竟然都荡然无存了。

何努:在近一个世纪里,陶寺社会沦为征服者的“殖民”社会。征服者对居民管理采取放任自流态度。礼崩乐坏。城墙阻隔的消失,让社会内外森严等级差别消失,人们随意居住。社会治安混乱,垃圾坑常见到被肢解的人骨。

尽管陶寺中期政权后裔短暂“复辟”,复建了陶寺宫城,扩建城北地坛(面积在 1000 平方米左右)。昙花一现。宫城建筑再次被夷为平地,地坛被破坏。地坛西北段台基外壁,高于现存地表 40 厘米左右,是迄今发现的陶寺夯土建筑基址中唯一残留高于地表的台体。

骨匕 陶寺遗址博物馆藏

文博时空:是谁毁了陶寺?

何努:早先,我认为是社会内部斗争,下层民众对上层统治者的反抗。

自 2010 年石峁遗址考古工作深入开展以来,越来越多的新发现指向了陶寺毁于石峁入侵的事实。

石峁遗址位于陕西神木,有“中国最大史前城址”,城内面积逾 400 万平方米,相距陶寺 400~500 公里。陶寺早期与石峁开始接触,只是上层交流。陶寺中期,双方都开始营建大城,交流密切,比如石峁大量玉器进入陶寺。

陶寺中期出现了一类新造型的陶鬲(煮饭用的器物),有明显石峁陶鬲的影子;陶寺晚期绵羊成为主要家畜,代替了陶寺文化早中期以猪为主的局面。绵羊是史前西北地区游牧或半游牧的生业;根据人牙齿的锶同位素分析,陶寺晚期非本城出生人口,即外来移民比例可占到 50% 左右。

石峁与陶寺 摄于陶寺遗址博物馆

肥足双鋬(pàn)鬲(炊煮粟黍) 陶寺遗址博物馆藏

陶寺晚期出土有“铜器群”(共 9 件),是中国夏、商、周青铜时代的源头。一座小墓,仅随葬一件贵重的铜铃(红铜),别无他物。这是迄今所知年代最早的完整的复合范铸铜器。墓主可能是陶寺早期部族(尧)的后代,参与了石峁灭陶寺中期部族(舜)的征服,铜铃盗取自陶寺中期贵族墓。陶寺晚期出土物,讲述了细节丰富的故事。

铜铃(复制品) 摄于陶寺遗址博物馆

铜蟾蜍 陶寺遗址博物馆藏

文博时空:石峁为什么要打陶寺?

何努:在陶寺附近的大崮堆山,发现大量变质砂岩制作“穿甲箭头”(即石镞)的痕迹,但是在陶寺发现的成品数量极少。如果说生产过一万件,陶寺才发现了三、五件,极不匹配。这可能是陶寺的“国防工业”。中原用不着“穿甲箭头”,北方草原民族很可能有护身甲胄。中原、石峁都发现很少成品,推测它们经过贸易中转站石峁卖向北方草原。

石峁夺取了陶寺的核心产业,并让陶寺人为石峁生产石器工业、农业和羊毛业,长达百年。

陶寺和石峁二者的意识形态泾渭分明。石峁崇尚暴力,石峁曾发现过7个头颅坑,有偶像崇拜(非常发达的石雕);陶寺偏重世俗生活,主要崇敬天地祖先。陶寺玉石器基本上是素面。除了龙盘等个别特殊外,陶器纹饰均为几何纹饰。宫殿外墙白灰皮刻画装饰纹样,也仅见几何纹。

石镞 陶寺遗址博物馆藏

文博时空:如果陶寺是尧、舜部族都城,那么攻灭陶寺的石峁是谁?

何努:石峁和陶寺同出一脉,都是庙底沟二期文化北上。石峁和北方草原民族交往更多,形成了发达的经贸中心,文化上“西北化”。学者韩建业先生推测,它们可能是“白狄”。强盛的石峁可能被中原文献的话语体系有意识抹杀了。

石峁文化典型遗址分布范围 摄于陶寺遗址博物馆

扁壶之谜:垃圾坑残片上的朱书文字,在诉说什么?

陶寺晚期,发现了一件重要的朱书文字陶器。从1984年发现至今,是陶寺最重要的发现之一。它既是佐证尧都的重要物证,也是陶寺末世民众悲惨生活的注脚。

文博时空:陶寺晚期,朱书“文”字的发现令人眼前一亮。

何努:扁壶,是陶寺人最为常用的背水的陶器,也叫背壶。几百年里,陶寺人用过的扁壶无数。

当时,靠近城边缘的人,可能以南河(城外)、宋家沟(城内)两条河为主要水源。城中心的居民打井吃水。我们主要在井底找到了大量扁壶残片,复原了三、四十件。

最惊喜的是,从陶寺晚期原宫城区的垃圾坑里发现了三件带字的扁壶残片。只有三件。

有的外侧有字,有的内侧有字。也就是说,陶寺人在扁壶上写字时,用的就是残片,否则字不可能出现在内侧。

其中一件,用朱砂在边缘又勾了一个圈儿。起初,看到朱砂,我以为是在祭祀什么,但出自宫城垃圾坑,不是庄重的祭祀场合。这个问题困扰良久。后来意识到,它是针对一个镇压对象出现,而不是祭祀。正好相反。

“文”“尧”扁壶(复制品) 摄于陶寺遗址博物馆

扁壶 陶寺遗址博物馆藏

文博时空:上边的字是什么意思,镇压的对象是谁?

何努:“朱书扁壶”上有两个符号,一个和甲骨文、金文结构相似,学者们普遍认可这是文字,“文”。另一个符号,学者们有争论。

在甲骨文中,“尧”字意为“黄土塬上用夯土板筑的大城”, “垒土为垚”。目前所见,黄土高原上用夯土板筑的史前大型城址只有陶寺一处。我认为这个符号是“尧”字。赞美尧的文德,是为“文尧”

另外,还在两件陶寺晚期扁壶残片上,发现朱书“尧”字残笔道。“尧”并非孤例。

朱书扁壶残片文字 临汾博物馆藏

中间写字,用红的朱砂又勾了一圈。这个是一个句意式符号,是《尚书·尧典》开篇的那句名言:“若曰若稽古,帝尧,曰放勋,钦、明、文、思、安安,允恭克让,光被四表,格于上下”。

陶寺晚期,早期尧王族的后人已经是平民了。祖先“文尧”两个字会写,其他字已经不会写了。画一圈,把所有边界囊括起来,代替“光被四表,格于上下”。

用朱砂写上祖先的英名,是镇压什么呢?洪水。

扁壶是一件水器,应该与水有关。通过考古学者调查发现,陶寺有几次特别大的洪水。防洪设施在陶寺晚期也废弛了。

遇到大洪水,受苦受难无人问津,叫天天不应、叫地地不灵,只能求助祖先文尧。试一试。以文尧当作水神的代表,是恶神,镇压住洪水。尧也不管用,厌胜巫术没有起作用。于是,带字残片被扔进了垃圾坑。如果管用,会大量采用这种方法。所以,在扁壶上写字是偶然为之。

绳纹灰陶鸟人罐 临汾博物馆藏

文博时空:这是发现最早德汉字?

何努:不是。最早的汉字,可以追溯到距今 4100 年前的陶寺中期,出自中型墓(II M26),一件骨耜有文字,与甲骨文的“辰”相似。“农”的繁体为“農、䢉、辳”,似“辰”。墓主应该是农官。最早发明汉字,是用于国家管理。

骨耜(II M26出土) 临汾博物馆藏

文博时空:陶寺晚期洪水有多严重?

何努:陶寺中期,洪水曾冲毁了城墙。晚期,尽管有两次行洪沟开挖工程,但工程量远小于陶寺中期开挖的行洪沟。洪水对于陶寺城址的威胁是暂时的,并不致命,开几条导洪渠可能就解决了问题。我们也曾在南河上游找过水坝,但并没有发现。即便有,规模肯定也没有良渚大。

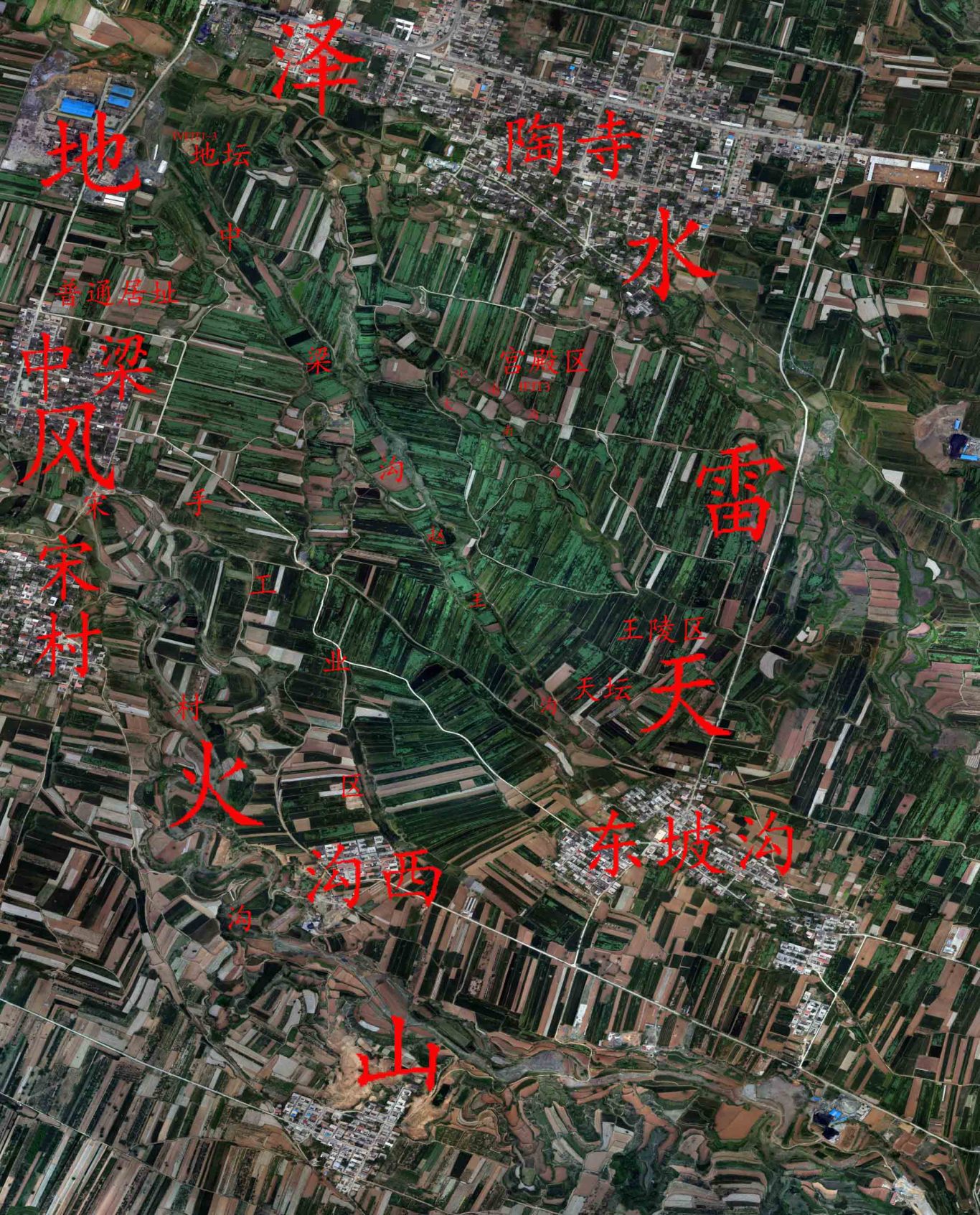

陶寺王都布局复原(上北下南),蓝色标识南河、宋家沟

陶寺地势呈“东北高、西南低”,洪水主要来自东北侧的南河

摄于临汾博物馆

集成四方:“陶寺邦国”在中国文明起源的位置

陶寺留下了引人入胜、浮想联翩的史前中原文明盛景,以追寻尧舜三代。

在中国文明起源过程中,应如何给陶寺定位?除了石峁,陶寺与良渚、二里头之间有什么千丝万缕的联系?

文博时空:放眼史前,陶寺的特殊之处是什么?应该如何评价陶寺对中国文明起源的贡献?

何努:陶寺集成了大量史前各区域的文明创造。

在仰韶文化及庙底沟文化时期,中原地区崇尚务实、讲究薄葬,一些大型聚落比如灵宝西坡大墓、巩义双槐树高等级的大墓,仅有少量随葬品。到了陶寺时,突然变了。

此时,陶寺墓葬吸纳了山东一带大汶口文化(以及浙江良渚)的厚葬传统,王墓随葬品多超过百件。陶寺接受了漆木器、彩绘陶、玉器等外来文化元素,纳入随葬制度。

陶寺“三岔口”地理位置

折腹彩绘陶盆 临汾博物馆藏

彩绘双耳罐 陶寺博物馆藏

陶寺中期王墓ⅡM22,是陶寺文化已发掘的最大墓葬(深达7米,墓扩开口长5、宽3.6),随葬品72件。

漆木脸盆架,目前考古发现最早的家具实例,说明生活之精致。

随葬的成套彩绘陶簋,色彩炫目,陶寺彩绘陶与大汶口文化有关。

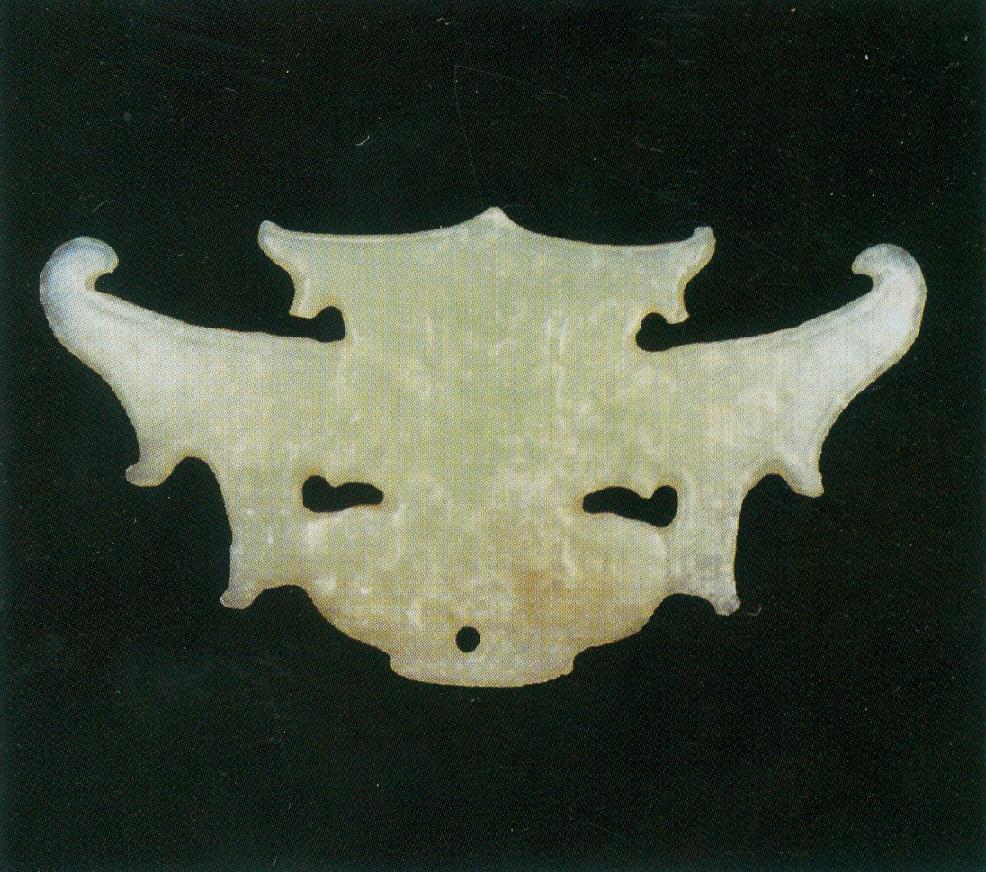

王墓随葬玉器,有玉钺、玉璧、玉兽面、玉璜形配等。其中,一对阴阳玉兽面,产自肖家屋脊文化(距今4200~3900年),可能是进口或接受国礼得到。

玉兽面 何努供图

玉璜 陶寺遗址博物馆藏

玉器来自石峁及更西北的齐家文化,多孔玉器有大汶口文化的影子。陶寺早期玉器极少,陶寺中期的玉石钺与玉璧组合固定,形成用玉制度。玉琮和东南地区良渚文化的造型类似,素面。

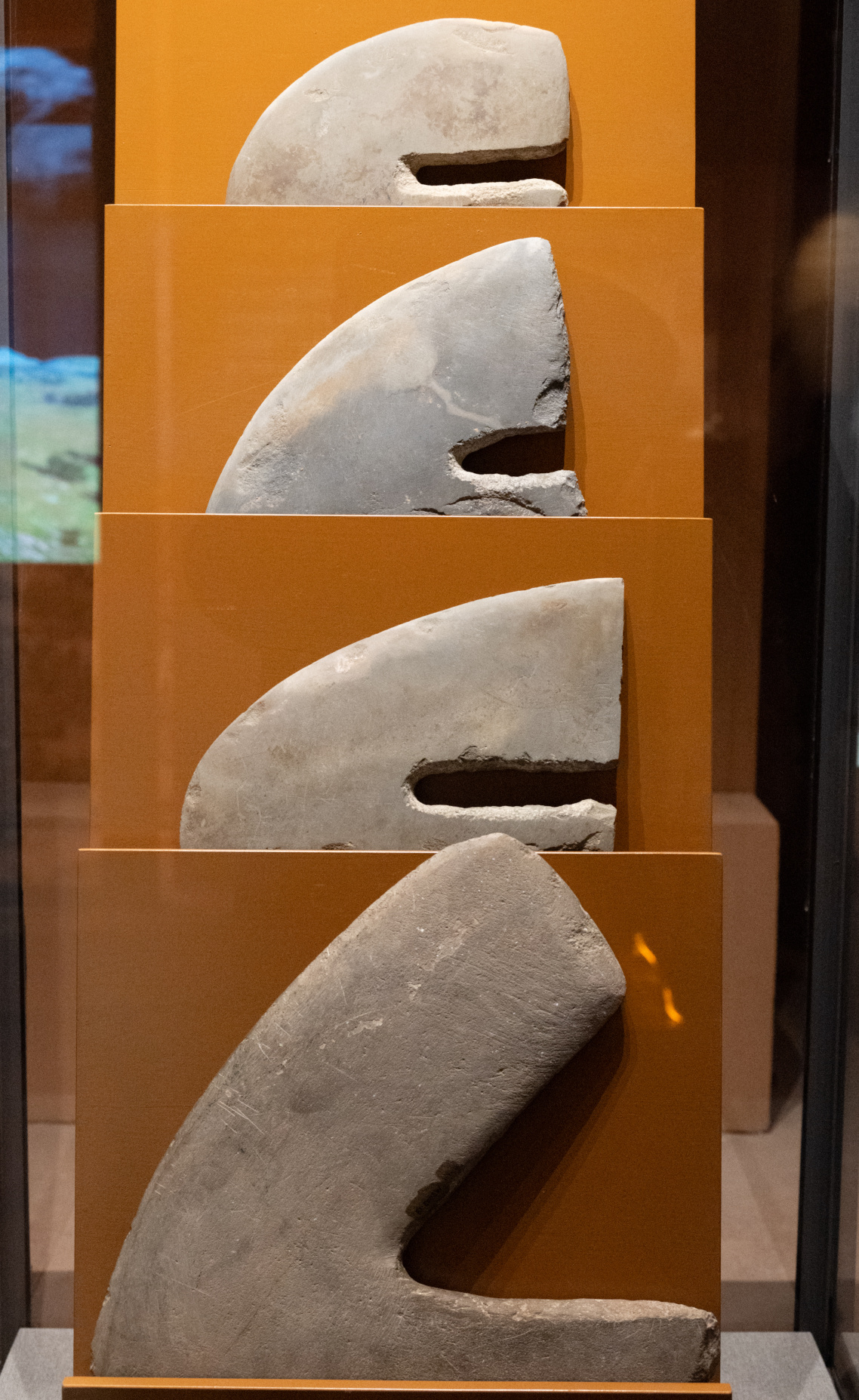

中期王墓随葬有10头(20扇)猪,一劈两半的整猪,在木架子上陈列出“肉林”。有4柄排成一列的青石厨刀,下有木案板,部分刀下残留猪肋骨、大椎骨,可能举行过猪肉献祭仪式。大墓随葬的石制厨刀,应是借鉴了良渚“破土器”(可能用于翻动农田土壤)造型,但改变了用法。列厨刀,有后世“列鼎制度”的影子。

10头(20扇)猪随葬放置的复原 摄于陶寺遗址博物馆

石厨刀 临汾博物馆藏

文博时空:以现在眼光看,可能会觉得厨刀怎么能成礼器。很神奇。

何努:厨刀的排场,是美食政治文明的表现,并未出于摆谱炫富的目的,而是创造高等级的生活方式来聚众,让天下之人心向往之。

宴饮场景复原

彩绘木案 陶寺遗址博物馆藏

实际上,之后的二里头也继承了这一传统。青铜文化下,商的酒礼器,周的鼎,都是以厨房器具为基本形态延伸而来。具体器物有变化,但理念得到了传承。

都城制度、宫室制度等,陶寺制度文明大多不是最早的,也并非全部首创,在早于陶寺文化的各个文明起源中心里,都能或多或少见到这些制度的先驱踪影,但是陶寺集成四方,为己所用,创新了一套完整的邦国制度体系,成为“最早中国”,奠定了后来中国文明的主脉。这是以往各文明起源中心所不具备的,即使在同时期的石峁和河南王湾三期文化当中,也未有如此完整。

中国考古学会前理事长王巍曾指出,“没有哪一个遗址能像陶寺遗址这样全面拥有文明起源形成的要素和标志;陶寺遗址已经进入文明阶段,是实证中华文明五千年历程的重要支点”。

文博时空:当时有那么多国家(比如石峁)、大都。为什么陶寺,一个邦国能担得起“三代之首”尧之都城的称号?

何努:陶寺一方面积极吸纳四方文化精华,另一方面在文化观念上有独家创新,以“天下观”为代表。

在4000多年之际,邦国林立,谁都想冒头。各个国家都在实验自己的统治手段,怎么能够让天下人折服,“言必称尧舜”而成为“圣王”?尧舜部族虽没有统合四方,却创造了一个“天下观”。

尧典“光被四表,格于上下”的“四表”并非虚指,而有实测数据。

陶寺文化的四表,是以“地中”作为中表基点的东西南北四海之畔上的四至点。

以陶寺城址中表为测量十字基线,得到“四表点”:

南表点:今广东阳西沙扒月亮湾,上古时期称为交趾;

北表点:今俄罗斯境内,即幽都;

东表点:今山东境内,即嵎夷;

西表点:今叙利亚境内,即流沙。

四表点图示

《淮南子·地形训》等古籍记载:四海之内,东西地广 28000 里(折合 7000 千米),南北地广 26000 里(合 6500 千米)。

根据学者徐凤先研究,依据陶寺长度基本单元1尺=25厘米得出“1000尺=1里=250米”,则陶寺东西两表间距7563千米(比7000千米多563千米,误差率7.4%);陶寺南北两表间距为6113千米(比6500千米少387千米,误差率6%)。早先,徐凤先以河南登封告城,即“禹都”阳城测算这套数据,结果误差11~16%。

古籍所指的“四海之内”的范围数据是实测,而非臆造。《墨子·节用中》说:“古者尧治天下,南抚交趾,被(北)降幽都,东西至日所出入,莫不宾服。”

陶寺四表点在四千年前就已确立,的确令人难以置信,只不过是《尧典》过于简略,仅留下一点线索。

文博时空:现在文明起源学者们多提“古国时代”。你提出“陶寺邦国”,而非“陶寺古国”,这是为什么?

何努:2002年春,国家启动了中华文明探源工程,围绕浙江余杭良渚、山西襄汾陶寺、陕西神木石峁、河南偃师二里头等展开文明起源研究。

我认为文明起源有“古国—邦国—王国”三个阶段。

古国,也就是酋邦,社会上层靠血缘关系、宗法制度控制社会,一些区域可能有地缘政治的倾向,总体上是血缘政治。

邦国,是最早的国家,进入地缘政治阶段,出现了官僚。邦国,有大有小。邦国,在考古学上也有判定标志,即国家实际版图和对应的考古学文化分布基本吻合。考古学文化有多大,国家版图就有多大。良渚是邦国,是最早的国家。石峁也是邦国。

依陶寺的发现,陶寺是“最早的中国”,是中国文明核心形成的起点。

陶寺已经形成了五级聚落层级,有与之呼应的官僚体系。

陶寺早期贵族墓葬随葬的玉石圭,是委任官员的凭信。

陶寺邦国治下的五级聚落,主要在临汾盆地

摄于陶寺遗址博物馆

玉戚(玉圭) 陶寺遗址博物馆藏

陶寺邦国,有驿站、有码头。

东邓遗址,有两公里长,只有两百米宽。在相关的下靳墓地里,一些墓主社会地位中等,却有比陶寺同等贵族更富裕的随葬品。推测东邓遗址是码头,为陶寺都城服务。下靳墓地墓主是码头官员,在陶寺对外贸易过程中饱私囊获得,可能有陶寺的石镞出口、石峁的玉器进口。

当国家的实际控制范围超出了考古学文化区的范围,就进入了广域王权国家,最早的就是二里头王朝国家——夏。

在我看来,“古国”概念比较宽泛。很多列入“古国”的古文化是否进入国家,需要进一步探究。

何努:做考古,始于“天马行空”的想象,成于“驽马不舍”的实践

从2002年至2012年,何努任陶寺遗址第四任领队,其间,发现了陶寺最特别的遗迹——观象台。

起初,观象台发现了外部的十三根柱子,即“柱缝系统”。天文考古学者、北京师范大学教授武家璧认为只有一个观测点(何努曾推论有三个观测点同时存在),并推算出了具体位置。田野考古往往先有出土遗迹而后解读,天文学却多主张精确计算先行。

何努接受了“观测点只有一个”,但是,四千年过去了,观测点是否会保留至今?他没有信心。

为了揭示观象台的全貌,考古队向中心的夯土台大面积发掘。对何努来说,夯土台挖掉一点,观测点出现的希望就会减少一点。对武家璧来说,距离验证猜想的日期又近了一刻。当整个观象台区域只剩下一米见方的土墩矗立时,一铲子一铲子挖出了一个圆柱:直径20~25厘米。这就是观测点。观测点不仅完好保存,其圆心位置比此前推测的点位只差4厘米!

那个瞬间带来的震撼,至今仍然经常回荡在何努心头。

2004年秋季观象台发掘主要人员合影

(任江、高江涛、何努、张官狮、刘斌、冯九生)

文博时空:你曾在文章里说自己的一些研究是“天马行空”,为什么这么说?

何努:对考古发现的分析判断,往往没有特别现成的东西,需要去想前人想不到的。只靠运气可能会有一些重大发现,但是难以解读背后的内涵。就像掷硬币,正反面几率各一半,如果不想,100%没有。想成为一个成功的考古学家,这是必备的。过往考古经验、文献指导,都会引发一些思考。

观象台、地坛遗迹的建筑功能,猪下颌骨“豮豕之牙”与“上政、次政”的政治理念,大地测量的四表的时空政治文明,以及陶寺都城分区的宇宙观,这些都是起于“天马行空”。

挖天坛、挖地坛,起初我是有意而为之,并非出于偶然。以湖北石家河古城外东南角罗家柏岭遗址为“圜丘”的发掘经验,形成了一个理论框架,所以进入陶寺的次年(2003年),很快就在都城东南部挖出了观象台。

我的笔名“何驽”,书房命名“不舍斋”,取自“驽马千里,不舍昼夜”,是北大考古学教授、我的导师李伯谦先生的赠辞。做考古,既要有“天马行空”,也要“驽马不舍”。

文博时空:从今天的眼光看来,“测四表”可能是最不可思议的。

何努:大地四表测量在文献里已经有了痕迹。计算出的这套“四表”数据和陶寺高度吻合,若说文献说法是臆造的,这只是巧合,我不相信。

陶寺文化消亡后,直到汉代这片区域才重新有人居住,中间有2000年的空档。曾经的地中之国,彻底被遗忘了。对尧记载最完备的古籍《尚书·尧典》,成书的年代,作者根本不知道陶寺的存在,这些观念是上古流传下来。《尧典》有三分之二内容与天象有关。

观象台、圭表、沙漏、阴阳八卦……“测四表”只是陶寺时空政治文明中的一环而已。

陶寺遗址,因水土流失等出现沟壑

文博时空:或许有人会说,二里头夏都尚且存在一些争议,现在又提尧都的问题,会不会站不住脚了?

何努:历史考古没有彻底解决的问题,一套完整的解释框架必然存在瑕疵。但是,这不妨碍我们在逐渐接近真相的过程中,得出一些结论。对于现有的结论,当然可以反驳,只要提出新的证据链。这是历史考古研究的一个基本底层逻辑。

尧都也有其他看法(如山东定陶),但是陶寺证据充分,最为接近。二里头没有发现文字,不过很多其他的证据已经指向二里头是夏都。当然也存在疑问,证据链的缺环也在逐步完善过程当中。

文献也不能全信,不能将文献和考古发现作机械对应。考古、古文献、民族学,三股证据链拧成一股绳,集合在一起,像磁场一样会有个指向。文献可能是汉朝,方言的、民族的依据可能很晚,考古证据可能是当代的,这没有关系,最后集中在一起的那个结论是唯一的,和刑侦学一样,就可以定案。

新的证据出来把旧的结论推翻掉了。这个是允许的,科学研究不都是这样吗?

文博时空:考古为什么要关切历史传说?

何努:过去,新石器考古研究比较偏向于人类学的考古学,当时的任务主要是在建立文化谱系,研究原始社会的社会形态。

近些年,中国文明起源研究深入,新石器考古研究有一个转向,开始对于文献、中国传统的历史更重视。中国考古学界更多地在考虑“三皇五帝”的问题。中国的历史向来是从“三皇五帝”写起,以史记为代表。传说时期,到底存不存在?若不存在,也得证伪。考古挖出来这些东西和我们的历史有什么关系,和今天的中国有什么关系?我们要探索中国的历史,要用考古来回答,中国考古学就是干这个的,这是我们不可回避的责任。原来可以回避,现在回避不了了。

北大考古成立之初的目的,就是构建中国历史。我跟随导师李伯谦先生最初学的是夏商周考古,对古文献向来重视,这也帮助我形成了自己的一套独特的考古方法论。

图片|何努 杜广磊

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号