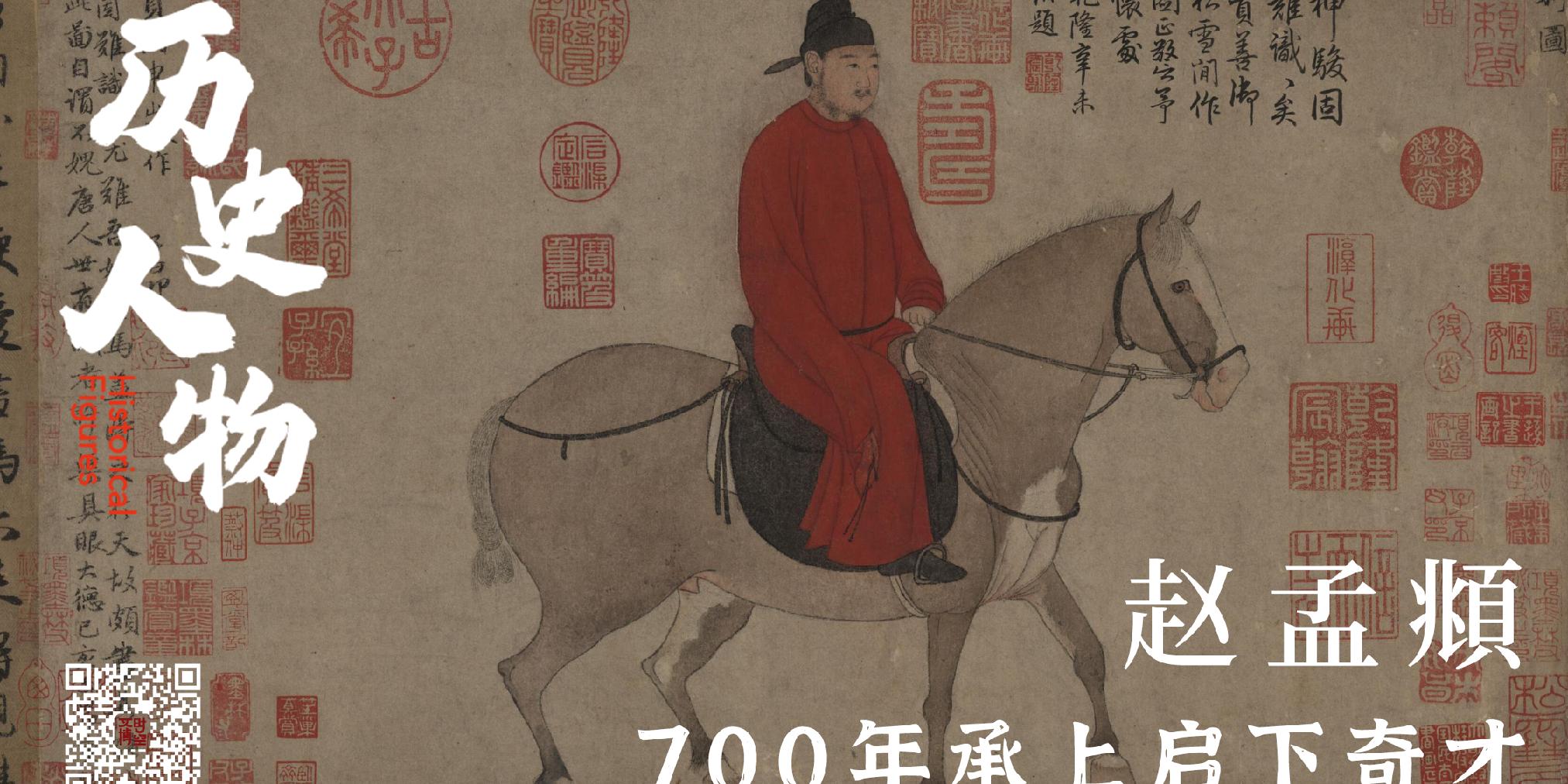

文博时空/文 金笛/文 赵孟頫的一生充满了争议。“仕元”被指失节,而在艺术上又以一已之力,力挽狂澜,成为700年文化承上启下的扛鼎者。他的一生充满“悲欣交集”的复杂性,然而其艺术影响力,至今余响訇訇,赵孟頫以“擅画工书、懂经济、通佛志、嗜篆刻、明音律、冠文章、善鉴定的绝世全才”,成为中国文化长卷上最为耀眼的巨匠之一。

在艺术史上,宋朝是一个大俗大雅的时代,开风气之先,却又在创新的同时,立起了难以逾越的屏障。宋人“尚意”,追求“以意代法”的创新,然而,摆脱晋唐传统,却使艺术创作趋于空洞,陷入形式大于内容的困境。

尤其是经过五代战乱之后,唐代“口传手授”的师徒传承关系被摧毁,宋人只能凭借《淳化阁帖》等刻帖学书,然而僵硬的碑刻,早已失去书法本身的牵丝映带,看不出运笔的痕迹,米芾曾批评时人“石刻不可学”,指出拓片导致临习者用笔僵化。

苏轼也曾直言:“自颜、柳氏后,笔法衰绝,加以唐末丧乱,人物凋落,文采风流扫地尽矣。”苏轼的老师欧阳修也曾感慨:“书之盛莫盛于唐,书之废莫废于今。”

而宋代的文化气氛从早期的宽松大度,早已在“俯首一听于法度”的因循心态中趋于保守,“一事之小,一罪之微,皆先有法以待之”,这种风气也使得书坛对“古法”的复兴,缺乏大环境的推动。

到南宋时期,理学兴起,文人转向经世之学,书法被视为“小道”,艺术处于边缘化的地位。理学宗师朱熹曾经批评书坛:“字被苏、黄胡乱写坏了,近见蔡君谟(蔡襄)一帖,字字有法度,如端人正士,方是字”。朱熹认为部分书家追求“意趣”,“任笔为体”的求新求变的做法,导致了传统笔法失序,通俗地说,就是“基础功”不重要了,而是看谁写的奇、写的怪,这种追求自我突破的风气,直至清代的“扬州八怪”,到了登峰造极的地步。

这就是赵孟頫当时所处的大环境。

赵孟頫有着极为敏锐的艺术嗅觉,他意识到书画似乎正在走入一个“死胡同”,“师法不古”,乏善可陈。他认为“当则古,无徒取法于今人”,要找回书法的艺术之美,唯有取法晋唐传统。

艺术是有门槛的,也是需要一定的物质条件作为前提的。赵孟頫是宋太祖赵匡胤的第十一世孙,秦王赵德芳的嫡派子孙。父亲是赵与訔,母亲丘氏,在南宋的最后时期,父亲在杭州担任要职,他曾经跟随父亲会见各种各样的士人。他能见到民间见不到的艺术品,因此这样的眼界,如果没有他的身份,是没有这样的机缘的。

元世祖忽必烈对于中原文化有着发自内心的仰慕之情。见到赵孟頫时,直呼“神仙中人”,但是由于汉人身份与宋朝皇室血统,不可能在仕途有什么大作为,而忽必烈对于汉文化的喜爱,使得赵孟頫从事艺术创作,有了自上而下的时间、空间、物质条件的保障。

赵孟頫以一已之力走出了一条“文艺复兴”之路。赵孟頫兼具书法、绘画、文学、音律等多领域造诣,其“复古”运动并非单一领域改良,而是通过书法笔法革新与绘画理论创新(如“古意论”)并举,系统地了推动了书法、绘画的复古风气。

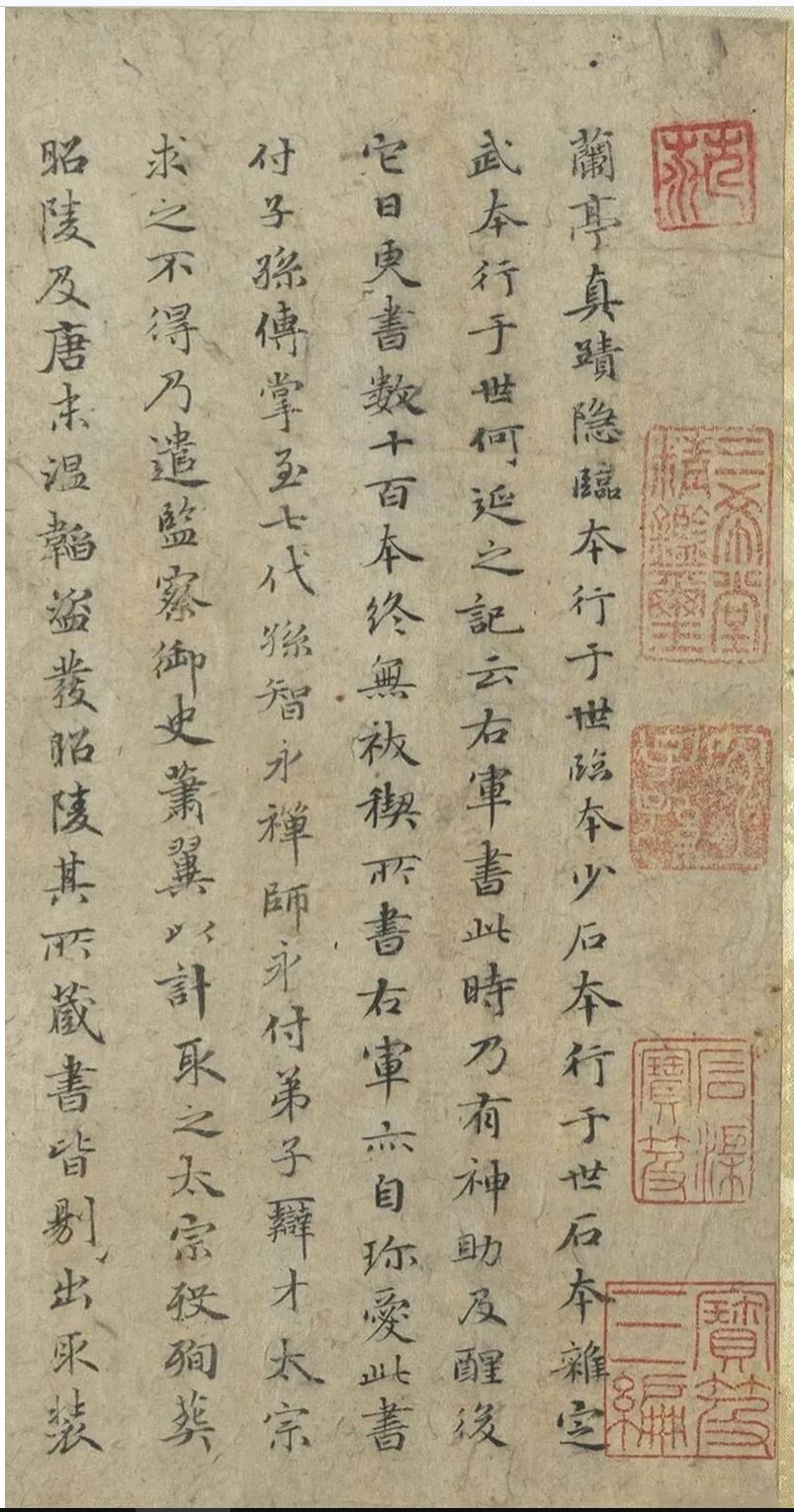

王羲之的后人智永曾抄写《千字文》数百件,传送各地,而这个珍遗的墨迹,成为后世一窥“二王”真传笔法的仅有丝脉。

他反复临摹《千字文》,“尽五百纸”,从《兰亭序》品味晋唐笔法,整理书写了《兰亭十三跋》等文献,强调“玩味古人法帖,悉知其用笔之意”。这就是赵孟頫提出“用笔千古不易”的来由,既把晋唐传统推向新的高度,提炼出了书法艺术的真髓,又为后世开辟了“师古而不泥古”的创作路径。

元仁宗曾经感慨:“唐有李白,宋有苏轼,今朕有赵子昂(孟頫,字子昂),与古人何异?”元仁宗从来不直呼其名,而是称呼他为“赵子昂”,并“推恩三代”,子孙三代都享有待遇。朝臣有嫉妒者闲言碎语,元仁宗根本不听,在朝会对众大臣说,赵子昂是世祖皇帝信赖的重臣,你们再费尽心机地造谣也没用。

书坛上流传着这样一句话:“子昂之后无大家”,赵孟頫上承古法,下启明清,是700余来首屈一指的书法宗师。

艺术家的人生,折射着多棱镜般的光彩与复杂。赵孟頫为“仕元”内心一生愧疚,他在第二年写的诗歌就表达出退隐归乡的意愿,但是官越做越高,元仁宗像火箭的提拨,使他内心惶惶不安;他奉敕写《述太傅丞相伯颜功德》,不得不为这个攻灭南宋最大的功臣歌功颂德,他的内心的煎熬可想而知。他一生最大的安慰是有一个“神仙眷侣”般的妻子管道升,被称为继卫夫人之后的第二个女艺术家,志同道合,琴瑟合鸣。

赵孟頫的人生充满了争议,但他的艺术成就,却令后世景仰。明代主持编纂《永乐大典》的解缙,赞叹赵孟頫“天姿英迈,积学功深,尽掩前人,超入魏晋,当时翕然师之”。

大儒王阳明称赞道“元代书法,推赵文敏公为第一”,其“书法精妙,洵堪为宝”。

明代董其昌早年认为赵孟頫的书法无力。他晚年也曾感叹:“余年十八学晋人书,便目无赵吴兴(赵孟頫),今老矣,始知吴兴不可及也!”

1987 年,国际天文学会把一个靠近水星南极的环形山,命名为“赵孟頫陨石坑”,以纪念他对人类文化史做出的杰出贡献。

天水郡图书印

在赵孟頫的书画章中有“天水郡赵氏”。宋朝,又称“天水一朝”,《宋史》称“天水,国之姓望也”。天水郡自战国末期成为赵氏重要分支的发源地。赵国灭亡后,代王赵嘉之子赵公辅徙居天水,其后裔在此繁衍生息,形成显赫的“天水赵氏”门阀。天水是伏羲仰观天文俯察地理“一画开天”“始作八卦”的地方。在书法史上,天水有两个特立独行的大家,一位是书法评论史上的第一篇批评文章《非草书》作者赵壹,认为一些人对于草书痴迷,背离经典,走向世俗,称草书的兴起并非圣人之业,而是秦代末年刑峻网密、战攻并作的历史产物。另一位,就是元代书坛的巨将赵孟頫。

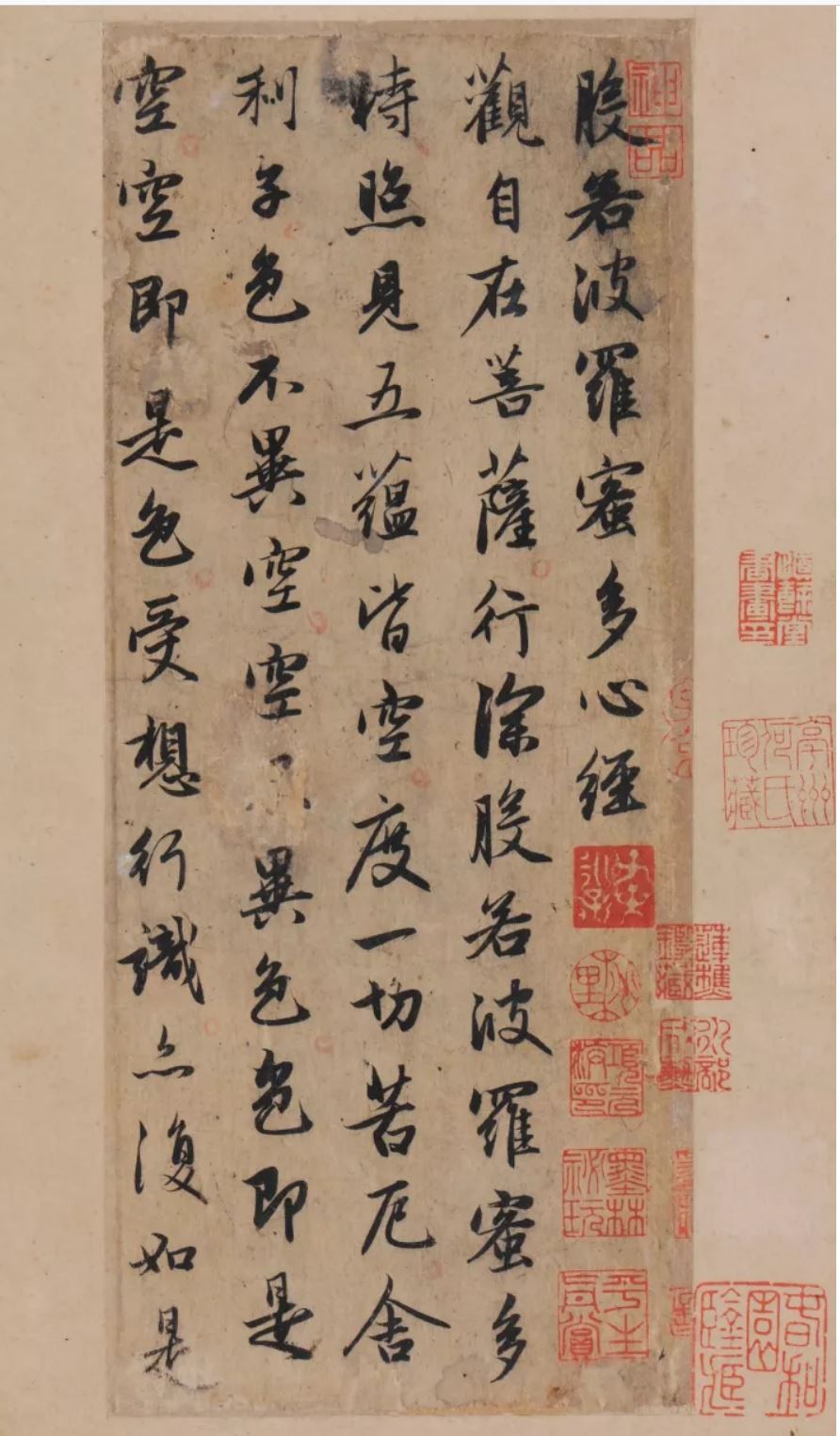

(图片)保利拍的心经

2017 年北京保利秋拍,唯一一件在市场上可流通的赵孟頫心经书法作品——《般若波罗蜜多心经》,最终被甘肃天庆博物馆以 1.909 亿元竞得,创下了北京保利该季中国古代书画拍卖的最高价纪录。赵孟頫的作品,在万众瞩目之下,回到了他的祖居之地。

【书法】

赵孟頫小楷《禊帖源流卷》

赵孟頫三十多岁时,曾写过一封尺牍,二十年后,当他见到自己以前的字体时,不禁为当时的秩嫩而感叹,在原尺牍上,又题云:“余今日见此简,真是惭愧杀人也。”

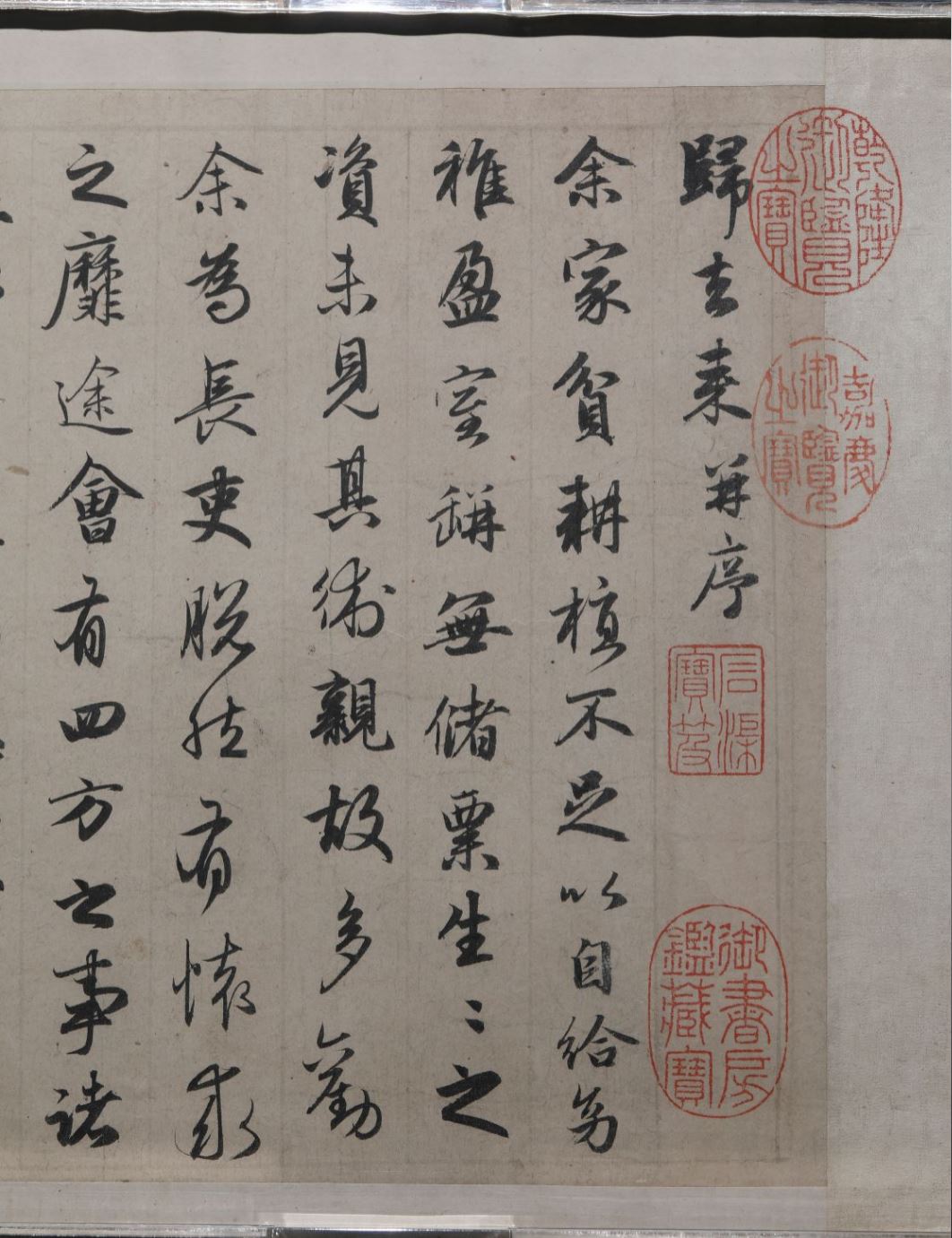

《归去来兮辞卷》

赵孟頫以独特的遒劲姿媚,表达了自己淡泊名利的心境。

《洛神赋》

赵孟頫44岁时作品,形聚而神逸,秀美而潇洒。

《玄妙观重修三门记》

赵孟頫50岁时作品,笔法流利,结字严密,字有飞动之势,以及峭拔的劲道,是典型的“赵体”书,被誉为“天下赵碑第一”。

《前后赤壁赋》,气雅闲静,淡定从容。

《帝师胆巴碑楷书卷》

赵孟頫1316年、62 岁时作。书法点画顾盼有致,用笔遒美峻拔,为晚年碑书之笔。

《汲黯传》

此时赵孟頫已67岁高龄。清笪重光在跋文中评价:“松雪此册,字形大小,无不峭拔,云唐人遗风,其源乃出山阴耳。”《汲黯传》法度严谨,顾盼生姿,是作者50余年功力的积淀所成。

【画作】

《人骑图》

人着唐代服装,马鞍、缰绳等样式均与唐代画作一致,画中的马有唐朝马匹健壮之势,不是蒙古矮小拙实的马种。赵孟頫在画作上并没迎合蒙古贵族,而是在追寻古风,与元宫廷保留一份微妙的疏离。

《花溪浴马图》(排版时只保留画,两边字不要)

《红衣罗汉图》

赵孟頫有一幅《红衣罗汉图》,有佛教初入中国时西域人的面貌,而不是蒙古贵族所信奉的藏传佛教僧人形象。

《鹊华秋色图》

赵孟頫辞官归乡后,为慰藉南宋遗民周密(祖籍济南却从未到过北方)的思乡之情,凭记忆绘制《鹊华秋色图》,满目是故宋之景,而无半点蒙元痕迹。作者虽受召于元入仕,遭到众多的宋氏遗臣诟病,但是对于一生隐而不仕的南宋遗臣却有着充分的理解与尊重,这幅画作也是作者向隐居不仕的士人表达自己真实的意图。

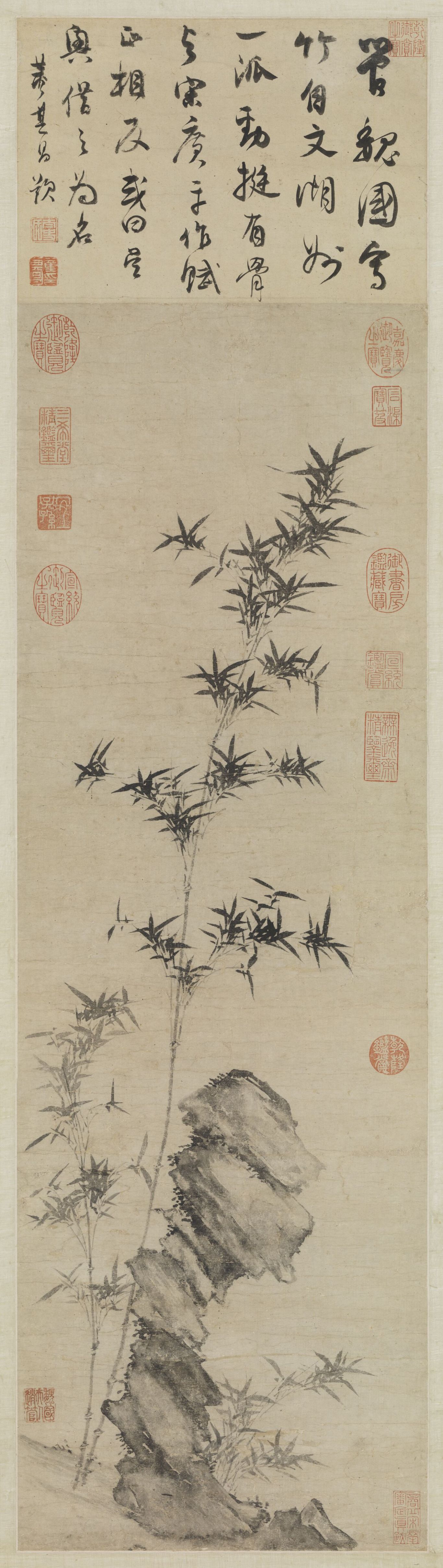

管道升《竹石图》

参考资料:

《不浪漫,赵孟頫传》,周文翰,清华大学出版社

《赵孟頫的书画艺术及其艺术地位和政治境况》,刘洪强,许景怡,李沁怡,龙友 ,中国书画,2022(05)

《探究赵孟頫仕途对其书法风格的影响》,何冰,艺术品鉴,2018(17)

图片 | 金笛

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号