作为现代诗的先驱者,艾米莉·狄金森大概是最受人喜爱的伟大诗人之一,同时也是难以索解的谜——她在25岁之后逃避公众生活,只留下上千书信和诗作。

她究竟有怎样的一生?生活中的遭遇,不同寻常的个性,激情与愉悦,失望与冲突以怎样的方式走进了她的诗歌世界?

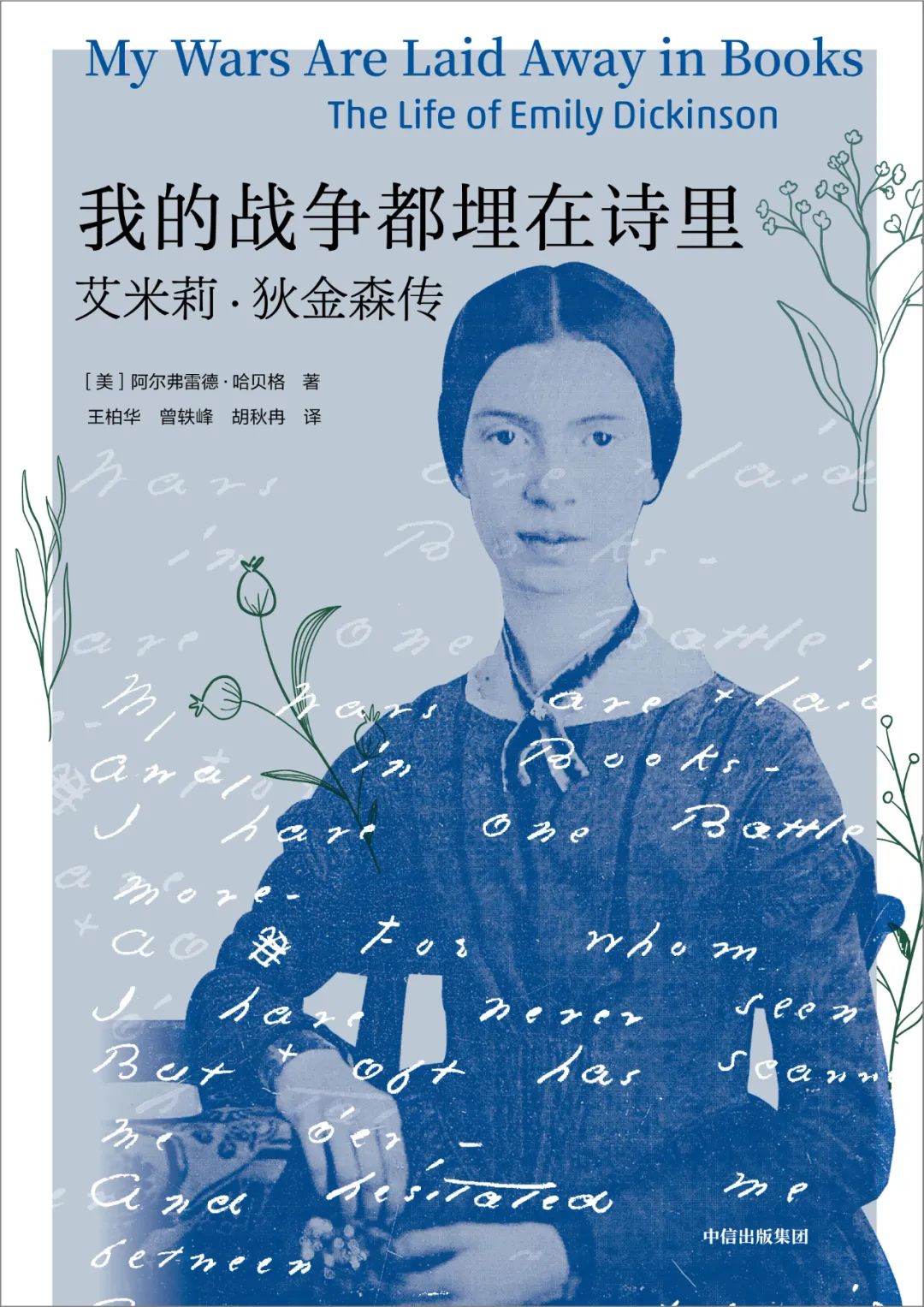

当代学者阿尔弗雷德·哈贝格以时间为序追随着狄金森的脚步,用信实全面且深入的文献资料向世人展示他揭开谜底的雄心,带我们尽可能地接近这位诗人,写成了关于狄金森的权威传记《我的战争都埋在诗里》。

下文是本书的第六章“盗火者的童年”,追问、呈现了艾米莉·狄金森的童年生活,跟随着作者刨根问底式的书写,我们看见一个机敏而早熟的小狄金森,也看见了她如何在禁锢和恐惧的阴影中自我依靠和成长。

本文摘编自阿尔弗雷德·哈贝格《我的战争都埋在诗里》,经出品方授权发布。小标题为编者所拟,篇幅所限内容有所删减。

狄金森在19世纪60年代初期写过一首诗,在诗歌开篇,说话人以第一人称抱怨自己被关进了一个如散文一般平淡无奇的现实。接着主人公把注意力转向童年的一个场景:她想起自己是如何因为大声喧哗或多嘴多舌而被关进壁橱,她对自己的成功逃脱喜不自禁:

他们把我关进散文里-

就像当年我是小女孩他

们把我放进壁橱-

只因他们喜欢我“安静”-

安静!如果他们能窥视-

看见我的大脑-四处走动-

明智如他们会关押一只小鸟

因为叛逆-关他禁闭-

小鸟他只要自己愿意

就像星星一样轻松蔑视这下方的囚禁-

发笑-我无需更多-

最后四个单词标志着回到现在,其意思显然是说:像过去一样,为了逃脱囚禁,实现飞翔和歌唱,她“只要自己愿意”即可,仅此而已。

狄金森的诗歌经常宣称拥有某种权威力量,通常与传统意义上的“神的权威”相一致。本诗的惊人之处在于,这种权力意识似乎起源于囚笼里的童年。

01

拼写基础还没打牢,

诗人就起飞了

1839年的一个礼拜天,正值爱德华·狄金森(艾米莉·狄金森的父亲)在州议会的第二个任期,他去波士顿附近的州监狱,看看妻子的堂兄洛林在安息日学校如何教课。后来他给子女写信,提到一个不识字的囚犯:“这个可怜而无知的家伙,拿一根(别针?)指着字母一个一个地读,却不会读单词。我教他念了几个小词,像‘和、在、到、这个、的’等——他好像很感兴趣——说他希望每个安息日我都能教他。”

父亲提到这件事是希望孩子们懂得,读书写字的价值是难以估量的。

在19世纪40年代艾米莉·狄金森入读阿默斯特学园之前,应该最晚五岁起,她就在一家公立小学学习拼写、阅读和简单的算术。学生以七岁为界分为两组,教学很可能是以圣歌、训练、标准拼写课本等为基础。

我们认为艾米莉上的是西部中心区学校,而非什么私立学校,理由是她的父亲于1832年入选学校总务委员会,这意味着他是积极参与公立教育的。

1841年,他主持了一个县级学校大会,大会成员包括州教育委员会秘书霍勒斯·曼。曼发表了一个长篇演讲,主张我们天生的情感应予以纠正,用学到的知识来补充。

他举了一个反面教材,说有个母亲很慈爱“却很无知”,冬天把心肝宝贝憋在紧闭的卧室里,不知道这么做很容易让孩子害肺病。

不过说来奇怪,有确凿的证据表明,每逢下雨、生病,艾米莉都要严格地待在家里。

父亲第一次说起子女上学的口气就像是他们经历了一场冒险:“今天孩子们上学了——现在都舒舒服服地躺在床上。”健康和安全高于一切,不仅仅是爱德华,拉维尼娅小姨问起艾米莉和奥斯汀(艾米莉·狄金森的哥哥)是否已开始上学,随即补充道:“这么大冷天送他们去真是太糟糕了。”

当然,坏天气的威胁对孩子们的影响是有区别的,爱德华曾写信教导奥斯汀“做一个好小伙儿——去上学——听妈妈的话”,同时给艾米莉的教导是:“如果天冷或遇到不方便,就不要去上学了——你一定要小心,不要生病。”

拉维尼娅(艾米莉·狄金森的妹妹)快五岁时很可能也开始上学了,爱德华依然认为姐姐是保护对象。“上学时好好照顾艾米莉,”他命令奥斯汀,“别让她受伤。”

由于生病和“不方便”(“我原来一直不知道泥地这么深。”狄金森夫人写道),1838年1月的前三周,艾米莉只上了两三天的学。

2月一个暴风雪的日子,爱德华从波士顿发来如下命令:“暴风雪的冷天,别让奥斯汀出门太多。艾米莉压根儿就不准去上学。照顾好拉维尼娅,别感冒,别得喉头炎和突发性疾病。”即使到了3月中旬,爱德华依旧说,“我想奥斯汀上学去了——叫他小心别受风寒”——而艾米莉则没让出门。

别人家的父母对于女孩子生病似乎没那么敏感。在阿默斯特教师的子女中,海伦·菲斯克是一个淘气的假小子,丽贝卡·斯内尔则开心地“玩了一天的雪橇”。

艾米莉比大部分女孩子都更深地体会到,冬天就意味着禁锢。我们不清楚她是否玩过雪。

在温和的冬日和“不方便”时,从爱德华给女儿(不是儿子)的建议里可以反映出艾米莉受教育的大致情况。她们应该“坚持学习,不要打扰母亲”,或者“坚持学习,等我回家告诉我,你们学了多少新东西”。

“学习”就是记住那些可以口头展示的互不相关的片段,模仿课堂背诵或期末考试;“坚持学习”就是在家里做功课。

那时马萨诸塞州的公立教育在全国数一数二,可是在该州1835年的修订法规中,唯有一处提到出勤率,要求牧师、行政委员及学校委员会“尽最大努力”鼓励出勤。这并非纪律松弛,而是时代使然。

只要学校教育还被定义为记忆和背诵,这种礼仪性的客观要求就产生了一种令人惊喜的保护性效果,孩子们被留在家中,免受一种更难以觉察的、更具侵犯性的课堂暴政。

后来人们开始懂得划分年级,制订教学计划,教师队伍也更专业,学校的意义就不一样了,孩子们需要在学校遵循精心设计的逐步的社会化过程。不过这种分等级的严格要求发生在艾米莉求学之后,所以,她还可以用我们今天难以想象的方式,自由地设定自己的节奏。

尽管我们拿不出具体数字,以证明艾米莉的出勤情况,不过,看起来,她的启蒙教育大部分都是在家里由母亲提供的,而母亲会把“感受”(feeling)这个词拼写为“fealing”。

狄金森一生大多将“upon”拼成“opon”,而且他们三兄妹从来就没有学会标点符号的规范用法,也不曾为此费心,母亲的家教能否帮助我们解释这些呢?

艾米莉从11岁起开始写信,第一封信1中既无句号也不分段,而单词“would”和“you”中的字母组合“ou”看起来像是字母“a”。不过,字体娟秀,排列工整,而且下一章我们会看到,她的文字清晰流畅,显然,作者手握钢笔,运用自如。

所以,诗人的启蒙教育似乎导致了这样的结果:她的基础还没有打牢就起飞了。这便是我们刚刚在《他们把我关进散文》里所见到的:逃脱平淡无奇的世界,进入自由与幻想之境。

02

一个七岁的小孩,

被迫学会自我依靠

爱德华恋爱时发现,未婚妻可以接触到当时一种轻松而得体的文学杂志。现在他为子女准备了《帕雷杂志》,这是新英格兰地区面向上流社会青少年的一份主要月刊:“我亲爱的小孩——我寄给你们几本《帕雷杂志》——你们可以读到一些有趣的故事。我希望你们记住一部分,等我回家了讲给我听。”

杂志封面上印有六大专栏名称:旅游、传记、历史、诗歌、寓言和谜语,这基本概括了杂志的内容。每期杂志的页脚处都有一些押韵的谜语,此外还有一点世界奇闻。

其中一期很可能是爱德华寄来的,上面有一篇关于罗马狂欢节的文章,描述了一群男扮女装的车夫“故作娇柔,摇着扇子”,而他们的情妇“穿着马裤,趾高气扬”,无非是为了提醒所有的好孩子读者,这类事情“在正常社会中是无法容忍的”。

爱德华把《帕雷杂志》带给家人,显然是想给子女提供一种被认可的娱乐和启发渠道。

狄金森家似乎拥有一本小册子《家长的误区》,里面警告说,“一般家庭并不怎么煞费苦心地让家变得有趣、愉快”。父亲的一个信条是,“幸福的家是人间天堂”,他总是“煞费苦心”地把自己的家庭经营为一个放松(不是太放松)而愉快的交流中心。“所有人都要彼此和睦,并努力使家庭愉快和幸福。”这条奇特的命令在爱德华的信中频频出现,不亚于“不要欺骗”“听妈妈的话”之类的日常指令。

真正在她和同龄人中间散布死亡和地狱恐惧的是姑父阿萨·布拉德。布拉德的性情较为平顺、狭隘,他的信仰和狄金森家的人有所不同。

19世纪30年代初,他任《安息日学校一览》的编辑。该杂志是有名的福音派儿童月刊,发表各种简短的讲道、道德故事、来自传教阵地的报告、针对家长和安息日学校教师的劝诫及关于皈依情况的统计数据。

对现代读者来说,该杂志有两个显著特点:一个是驱使儿童皈依,另一个是大力渲染疾病、肉体肢解和早夭。

1837年2月,爱德华的一封波士顿的来信称,他随信寄去“《安息日学校一览》给奥斯汀和艾米莉——我想他们会高兴的,我就订了”。那时艾米莉六岁,应该识字了。

这份杂志的一月号刊载了《病危的查尔斯》的故事,并将其放在显著位置。这是一个真实的故事:小查尔斯虽然深受重病折磨,却不抱怨也不害怕。

“如果你按你理应的方式爱基督,你就会有这样的感受,”故事总结道,“不过要记住,不论你是否爱他,你必然会死。”

接下来是名为《小时偷钉或小罪》的故事,讲述“一个年轻人站在绞刑架上,绞索已套在脖子上,希望跟母亲再说一次话。母亲从围观人群中走到他身边,脸贴近他的嘴,他却将母亲的耳朵咬下一块”。

死刑犯最后总结了这个故事的道理:“母亲,如果当初我偷小东西,你就责备我,我就不至于落得今天这步田地。”

二月号上,狄金森家的孩子发现《病危的查尔斯》还有下文。这个四岁的男孩“失明”后,“带着焦急和恳求的语气”问母亲在哪里。“‘我在这儿,我的儿啊,抱着你呢。’‘为什么,我看不见你,母亲。’”

三月号上有个故事叫《幼儿传教士临死的礼物》,讲一个三岁的孩子弗雷德里克·杜威掉进一桶沸水中,咽气前将自己所拥有的一切——60美分交给了传教士。

八月号,我们未来的诗人一定读到了一个真实的惨剧《失去的手指》。12岁的伊丽莎白将手指插入工厂“回转梳棉机”的一个小洞里,第一关节之前的肉都被撕掉了,只剩下“一英寸雪白干净的骨头”。

“哎哟!”叙述者接着说,“写字时,我的食指神经剧痛,瑟瑟发抖。”狄金森有一首诗描写了一个女性说话人,表现出和该故事的作者一样的虐待狂倾向:“她运用漂亮话像用刀锋-/那锋芒何等闪亮-/每一刀都剖开一根神经/或挥霍一根骨头-”。

《热爱祈祷的小女孩》是九月号的故事(“掉进满满的池水中,即刻淹死”),1837年最后三个月的期刊上都是诸如此类的内容。

爱德华是否意识到他给儿女们的读物多么形象、悲惨?他是否续订了这份期刊?

该杂志继续沉湎于死亡和“死亡造成的分离”,并发泄一种愤愤不平的小气。

狄金森家和布拉德的交往,看起来比较无趣、敷衍,似乎他们的联系仅仅出于亲戚的名分。

在1839年的一封信里,爱德华谈到两个妹婿的语气有鲜明差别:“约瑟夫·A.斯威策先生今天从纽约来……我见到他实在很高兴,他看上去也是……周一,布拉德先生来我这儿,待了一会儿——他全家现在都很好……”

显然,年幼的艾米莉加入父母与布拉德的交往之中,似乎并未意识到这种交往的日常性和教化性。

1838年2月,自艾米莉和奥斯汀第一次收到《一览》已经过去一年了,父亲让母亲“转告艾米莉,她送给布拉德的孩子的那包礼物,我已经交给布拉德姑父了”。

爱德华没有提到奥斯汀或拉维尼娅送什么礼物,显然,只有艾米莉一人如此周到。

不久,狄金森家的孩子收到一包回礼,他们回复说:“很感激布拉德姑父送的小书。”

一幅小女孩的图画渐渐清晰起来,尽管是临时的、破碎的:情感丰富、慷慨大方、反应灵敏、体贴大人和语言早熟。

部分是由于父亲的良好愿望,她每月一次得以接触到被官方认可的一种现实,潜伏着虐待狂的气息。她为之困扰,可是,由于她需要克制自己,不能跑去给母亲添麻烦,这个困扰就被焦虑不堪且不够敏感的父母疏忽了。这可能不是什么大麻烦,但也不会很轻松。

这幅图画显示,一个七岁的小孩被迫学会一种自我依靠,学会培养自己创造性反抗的巨大力量,学会在死亡的壁橱中歌唱,以获得出路。

03

镇上最好的小姑娘,

质疑圣父的女孩

奥斯汀是老大,又是男孩,理当比妹妹们更结实,所以一再被选出来承担特殊的责任并享受特权。家里安排他去打水,还有许多跑腿儿的事情。家里的女人有时被迫待在室内,他则有资格不顾恶劣天气就出门。

一次,母亲参加一个婚礼,一直待到将近结束,她让奥斯汀跑步去邮局,看是否有爱德华的来信。随着时间的推移,家长对儿女的区别对待越发不公平,特别是奥斯汀进入爱德华的行当以后。

从那时起,父亲写给他的信会涉及政治和商业,对女儿谈的则是一些无足轻重的小事。从记录来看(不完整,我们提醒自己注意这点),他和女儿的交流仅限于某些话题。

可是1838年父亲和艾米莉的关系似乎温馨而充实,并且很好地融入她不断增长的关于自己和世界的体认当中。的确,那一年频繁的书信往来表明,父亲对大女儿有些特别之处,其方式尽管微妙却很重要。

1月5日,他给每个孩子一条简短的信息。给奥斯汀的貌似最普通:“你必须做个好孩子——去上学……去取柴火……饭桌上好好表现,尽力帮助母亲。我会很想听到这一切。”

给拉维尼娅的信息说明,她需要做出改正:“不准骗母亲——如果你这么做,我会知道的。”可是,给艾米莉的信则没有威胁说要监视她,似乎理所当然地认为她的道德和情感具有更高的水准:“对你的小哥哥、小妹妹友善,尽你所能,让大家友好相处。我希望你成为镇上最好的小姑娘之一。”

字里行间可以感觉到,艾米莉是三兄妹中最热情的,与他人关系融洽,乐意讨人欢心。关于这一点,我们还可以找到其他证据,爱德华警告奥斯汀和拉维尼娅,大风天不要在室外玩耍,却未提艾米莉。

伊丽莎白小姑注意到拉维尼娅孩子气的自我中心主义,她没有耐心,不顾他人,“在我肘边蹭来蹭去,一直吵着要我停下来”,关于姐姐却无类似记录。

狄金森夫人的信中也出现了同样的图景,她觉得艾米莉和哥哥、妹妹不一样,她更懂事,考虑更周全,更早地养成了责任感,并参与到成人的忧虑世界。

给布拉德家的孩子送礼物的是她,关于回赠什么礼物,她的选择是“一点金刚砂”,用来擦拭她的缝衣针(而奥斯汀想要的是铅笔刀)。这个请求告诉我们,她不仅时常整理自己的日常工具,而且养成了节俭和自助的美德。

母亲常常笼统地说孩子们想念父亲,却从未传达过奥斯汀或拉维尼娅的个人化信息。但我们可以看到两条发自艾米莉的信息,每一条都揭示了这个女孩多么有模有样地化用父母的语气,多么自如地表达自己的想法:

(孩子们)十分想念父亲,我应该告诉他们的父亲养了多么好的孩子。艾米莉说她希望我写信给你,她会很高兴见你,不过她希望1你离家在外一切都好。

(艾米莉)说到父亲时充满感情。她说她厌烦了父亲不在身边的生活。

这些表达说明,这个女孩多么充分地意识到整个家庭对爱德华的依赖,他强大有力,是家庭的支柱,家人都很爱他,而他不得不常常离家。

狄金森成年后经常暗示,自己过去绝非模范儿童,正如我们上文所提到的几条生动回忆,她曾因蹚进泥巴地而受责备。我们要格外小心,避免对她的第一人称的诗歌做字面上的阅读。

不过,《他们把我关进散文里》一诗确实表现了保持“安静”的重要性,这使我们想起狄金森家紧凑的半栋房子,1834—1840年,那时他们与麦克家仅仅一墙之隔。

“我们是荨麻,我们中的一些,”在伊丽莎白·巴雷特·布朗宁的长诗《奥萝拉·利》中,玛丽安·厄尔如是说,“因萌发而冒犯了别人。”狄金森有这本书,她在这一节上做了记号。

按照父母的描绘,她是阿默斯特镇最好的小姑娘,而她成熟以后却意识到,自己是喜爱泥地的荨麻,怎么理解这种矛盾呢?

显然,这个精力充沛的小女孩一定破坏过不少规矩,而经常不在家的父亲并不需要随时应付她,抑或父亲对她所犯的小错不甚了解。然而,还有一个更深层次的答案,涉及她与父亲和母亲之间关系的反差。

在艾米莉青春期以前,爱德华是否斥责或惩罚过她?这方面的记录或回忆我们尚未发现。相反,只要提到幼年时期家长的惩罚,实施惩罚的都是狄金森夫人。

问题不在于母亲喜欢惩罚(她并不喜欢),而是母女关系中确实存在一种张力,母亲一方固守狭隘的思维定式,而女儿一方显然更为狂野,禁不住探索的冲动。

“儿时,如果遇到什么不顺,我总是跑回家,寻找敬畏。”19世纪70年代,诗人在致托马斯·温特沃思·希金森的信中这样写道。“他是一个令人敬畏的母亲,可是我喜欢有他这个母亲,总比没有的好。”(这里,诗人使用了代词“他”而不是“她”,“母亲”一词采用了首字母大写,“他”指代“敬畏”,诗人似乎以人格化的“敬畏”替代了人世间的母亲。)

对成年狄金森来说,“敬畏”意味着某种崇高的恐惧。这个女孩清楚自己不能把这个负担加给母亲,于是就把它留给自己,反复思虑,让它成为自己某种意义上的第二个家。

同时,这个女孩也特别留意《圣经》中的某些族长人物——他们的权力、对从属者的爱、隐秘的痛苦。

大卫和他挚爱的儿子押沙龙之间发生冲突,他们的悲剧故事“萦绕着小女孩时候的我”。她尤其苦恼摩西所受的惩罚,他带领以色列人到达应许之地的边上,却不许进入。

她对摩西故事的入迷和同情暗示出,她年少时对父权命令强烈而复杂的感受,父亲的命令迫使她因女性身份而被排除在外。与此同时,她对父权族长的同情和关切说明,她在意识和幻想中对父亲是认同的。

我们可以将这种关切看作一种标志,标志着她将父亲的决断、自立和超然融入自己的视野和精神世界之中。

然而,除了对历经磨难的族长的同情,她表现出更多的怀疑和违抗:同情摩西,归根结底是质疑至高无上的统治权。

根据第一教会的信条,《圣经》乃是“圣人……为圣灵感动”而作。对于这一点,这个女孩持有秘密的保留意见,或者正如她在19世纪80年代所写道的:“‘圣诞老人’的谎言总使我想起,我小时候喜欢问‘《圣经》是谁写的’,回答则是‘圣人为圣灵感动’。我现在不再问这个问题了,但那个答案总归有些牵强。”

在公开祈祷时,每个人都口口声声呼唤“圣父”,这个神秘的中心意象高于一切。19世纪30年代,她所在的教堂使用的是赞美诗集《沃茨及其他选集》,其中有一首独具一格的四行诗,谜一样令人不安:

无人能正确理解圣父,除非通过圣子领悟;圣子不会深受欢迎,除非圣父为之扬名。

一个有天分又警觉的女孩可能不禁感到奇怪,这种僧侣式的男性智慧究竟关系到什么?为什么这个神圣知识的圈子里没有母亲和女儿的份?狄金森作于70年代的一首诗可能回应了这个问题,诗作开篇如下:

“圣父和圣子”是谁儿时的我沉思-

他们跟我有何关系……

关于早年的回忆,有一件事可以确定具体时间:诗人参加的第一次圣餐礼。这项仪式两三个月举行一次,安排在常规的安息日早礼拜之后。

这时,爱德华、他的孩子及其他非信众成员就会起身离去,接着,牧师会邀请已立誓信教的基督徒用圣餐,因此狄金森夫人是全家唯一在教堂里喝葡萄酒、吃面包的人。

小艾米莉对这个她无缘得见的仪式一定感到好奇,而且她也一定想知道,一向权威有力的父亲为什么也(像摩西一样?)被神秘地排除在外。

1838年1月7日,当时爱德华是阿默斯特镇新选出的驻波士顿代表,妻子写信告诉他,那天早上在教堂,“奥斯汀和艾米莉……圣餐时在我身边”。这件事似乎不值一提,却给这个早熟的七岁女孩留下了难以磨灭的印象,她感受到了非凡的礼遇。40年后,在给玛丽亚·惠特尼1的信里,她追忆了这个场景:

有一次被留在圣餐礼上,因为我太小,无法离开(这里指自己离开),牧师让那些“爱主耶稣基督”的人留下。

虽然主耶稣基督对我来说是陌生的,这份邀请却是尊贵的。

在另外一封信里,她又回忆了这个事件,其中,“起立”的瞬间作为一个奇特的场景被留存下来:

圣餐礼的热诚最最吸引儿时的我。一次,牧师邀请“所有爱主耶稣基督的人留下”,我几乎忍不住起立,感谢他对我出乎意料的抬举,尽管我现在想,如果他说的是所有热爱圣诞老人的人,那我的狂喜就会更加不合时宜了。

以上两段回忆所涉及的最初经验似乎都被后来的材料层层覆盖了,所以我们现在所看到的东西未免受到种种干扰。不过,依据其中共通的要素来判断,这个女孩的最初反应是惊喜。

本特牧师的邀请包含某种出乎意料的热诚,她感到自己受到了稀罕珍贵的礼遇,于是,她认真对待它,并很乐意做出回应。

对于她这样的孩子——拥有出众的语言和智力天赋,并渴望掌握大人的宗教奥秘,这样的回应在我们的意料之中。这是第一次,她被允许进入终极权力的现场,得以一瞥那等待她的殊荣。

本文摘编自

文章来源:凤凰网

作者:凤凰网文化读书

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号