每当翻开李宏伟的小说,都像是走入了一场巨大的思维游戏,走入了一个用文字搭建起的全新世界。在李宏伟的最新长篇小说《信天翁要发芽》中,他用冷峻、审视的眼光观察着当下的充斥着表演的时代,架空时间与空间,讲述了一个富有神话色彩和寓言色彩,同时有极强现实穿透力的“人类故事”。这个故事,关于表演,关于观看与被观看,关于权力与其阴影,也关于死亡与重生。

想要准确概括和定义李宏伟的作品,往往是一件困难的事。李宏伟曾明确将自己界定为“现实作家”,但正如评论家黄德海所说,李宏伟的小说更像是一种特别的存在,即不能被放在现实主义作品中,也难以把它归类为科幻小说或者思辨作品,而这也正是他文字所拥有的独特魅力。通过把戏剧的精神代入小说的世界,大胆突破小说的传统形式,李宏伟为我们带来了文字与语言的另一种可能性,让我们可以看到一场思维的狂欢。

前不久,我们请到了作家、诗人李宏伟,作家郭爽,作家、评论家赵松,学者、译者吴雅凌,作家肖江虹以及评论家黄德海,一起坐下来聊了聊。在这场对谈中,大家在语言的锋机中,不断拓展着小说的边界。当词语被再次解放,将有更多东西在默默发芽,生长。

把戏剧的精神带到小说中来

黄德海:从《国王与抒情诗》开始,很多人知道了李宏伟这个名字,但是大部分人觉得李宏伟的小说是一个特别奇怪的存在。把它放在现实主义作品里,好像不合适;把它放在类型小说,比如,科幻小说里,也觉得不合适;要真按照某些人说的把它放在思辨作品里,好像也不太合适。其实,李宏伟的写作一直处于搁不到哪一个篮子里的状态。我个人是非常喜欢这个状态的,可是怎么来描述这种无法归类的情况,这是一个很重要的问题。首先请李宏伟谈一谈,怎么会写这么一本小说。

李宏伟:我想其中一个原因是,自己对戏剧或者戏剧这样一种方式的迷恋。年轻的乔伊斯有一个他个人的判断,对我影响还挺大的,他觉得在创作上来说,抒情诗算是比较低的一个层级,再往上走是史诗,再往上走是戏剧。当然,他后来个人已经离开了这个说法,但是这个说法一直烙在我脑海当中,所以我一直在揣摩对他来说戏剧意味着什么。

到目前为止,我个人的体会是戏剧可能它不是一个人面对自己的事情,而是一个人面对他人以及在他人当中的自己,可能是从外在的以及在外在的映照当中来寻找自己。所以从我开始想写东西的时候就对戏剧有迷恋,一直在写作当中尝试想引进戏剧的一些方式。但是对我来说,可能写一个那个意义上的戏剧也不是那么有吸引力,想尝试一下把它搁在小说当中会有一些什么样的力量和效果。这个搁过来不是单纯的我们之前见过的某些小说,前面是正常的我们理解的小说,然后到当中插入一段戏剧,不是这种外在形式的插入,而是把戏剧的精神带到小说当中来。那么我觉得《信天翁要发芽》可能是在这个基础上的一个尝试。

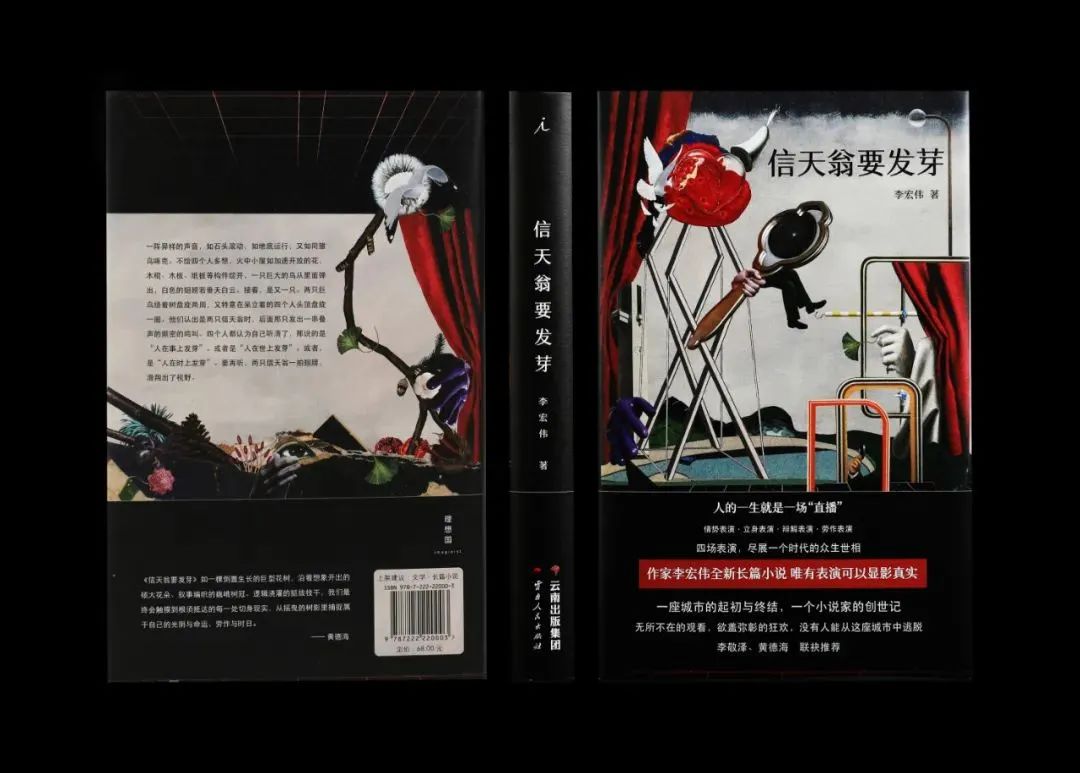

《信天翁要发芽》实拍图

肖江虹:说到归类的问题,有一天宏伟发一个微信的时候,评论家孟繁华在留言里说了一句话,说宏伟要重新定义小说。我在后边跟了一句说,其实他已经重新定义了。我们在小说的表达方式上或者说惯有的小说思维,有时候最难突破的其实还是小说的形式。

刚才宏伟说,把戏剧这个东西引入小说。最早我们看王小波的小说,王小波是学哲学的,他把哲学的表述方式引进他的小说,那时候我们就觉得已经很神奇了,小说还能这么表达。但今天看到宏伟的这本新书,我觉得他在写作上有非常大的勇气。作为一个小说家,有时候最难的不是否定自己,而是否定既成规则的一些东西。

你会发现现在很多人的写作有意无意地一定会对已有的,用句通俗的话说,人家已经在这种形式上捞到好处的写作方式,他一定会延续这种方式。宏伟他起码在写作的时候,首先把这些东西都丢掉了,他特别忠于他自己对小说的判断,忠于自己小说的理想。从《国王与抒情诗》到现在,我觉得他走的是一条纯粹的小说家的路子,这是我特别尊重宏伟的一点。

有时候我在想,你让我这样去写小说,我可能真的没这个勇气,他否定的还不是自己,他否定的是一种既有的,所有人都认可的一种写作方式,然后大胆地写。因为他确实痴迷戏剧这个东西,而且他觉得他的小说应该跟戏剧做一种非常贴合的交融。

《信天翁要发芽》我是在高铁上看完的,看完那天我就在想怎么去总结这个小说,我想了很多,最后我想到当年我在贵州梵净山的时候,高行健的《灵山》写的就是贵州的梵净山。因为梵净山很高,所以你看星空的时候发现星星离你特别近。

《路边野餐》

你会发现《信天翁要发芽》特别像我那天晚上在梵净山仰望星空,你会发现它里面的每一个章节都是天上的每一个星斗、每一个星宿、每一颗星星。我觉得小说最打动我的就是,它的每一个章节就像一颗独立的星星,你会发现每一颗星球它的丰富性是你难以想象的。深入它会发现有山、有水、有沙漠,有很多我们可以想象到的,甚至想象不到的那种景象。你把所有的星星放在一起,就构成了一个星系。这个小说就像你眼中的银河系,或者更大一点,你可能穷尽到一个宇宙。这是我特别大的一个感受。

搭建一个视觉化的精密的世界

郭爽:这个小说最早是在《十月》发的,它会有节选,然后出现了小说第一部的第一句话。第一部叫作“第一场 情势表演”,第一个小节叫“命令”,这个小节只有一句话,就一个句子:“将军说。你,率先表演。”当时有一种心灵感应,我就觉得好,那我知道他的这个小说要做这件事情了,就有一个期待值,想看到作者在小说里面是怎么走动的,他怎么完成他通过第一句话给我的刺激和想象的空间。

《盗梦空间》

科塔萨尔有一本书叫《有人在周围走动》。宏伟这本书最开始给我的期待是,我想看到他怎么在他这个世界里面走动,这个世界一定会有边缘,我更关心他怎么在这个边缘走动。好像这样讲有点抽象,就是我预感这本小说它会搭建出来一个非常视觉化的精密的世界。果然,我读下来,在读第一部、第二部,包括第三部的时候也是这样的,大家去读这个小说就会发现小说非常的清晰、明亮,里面的建筑结构是非常清晰的,广场在哪里,广场上的雕塑在哪里,居民在哪里,这座城在哪里,这座城左边是东城、右边是西城,然后它们的结构是什么样子的,包括里边的种植、食物、历史、时空混杂在这里,同时构成微妙的像一个有穹顶一样的建筑,就觉得读得很愉快。

虽然我是学文学出身的,但我是一个写作不太在意或者不太计较所谓文体的作者,写的时候根本不会去想它是戏剧的手法还是诗歌的手法或者是小说或散文的手法,只是觉得我想要找到最准确的那个表达,我就让它流淌出来。所以我不会觉得这是一个戏剧的做法,反而觉得我在阅读宏伟小说里面他最自洽的一次表达。我感觉他在里面非常的舒服,非常的自在,非常的舒展。这种舒展用他的文体,也许给文学史家或者评论家来概括的话,他的文体非常的浑然、杂糅,但对我来说,我只是看到一个作者找到全然的自信和放松。

等我读到第四部,真的震惊到了我,他就像这个世界已经造好了之后,本来我们在造城,大家都玩过游戏,一起在那儿建造、建造,然后知道了它的机制,不管是它的社会机制还是物质的机制构成,然后影射出它的精神机制。这时候你突然跃升为一个大天使或者一个上帝,突然所有的东西开始剥离、开始脱落、开始变成两极,一极是由语词构成的,另外一极是由日常构成的。

李宏伟特别有意思,他把它写成一种在我看来由骨架而构成的叙述体,它不是像平常的做法,一个有角色或者是视角的叙述体,而是一个完全抽离的,一直是间离的状态,这样就完成了他的第四部。到第四部结尾的时候,我看到最后结尾突然出现了书名的意象,信天翁冲破了整个世界之后突然蹦出了三句话,这三句话就像巨大的鸟身上脱落了巨大的羽毛,同时你觉得他释放了语词,但是他仍然在用语词表达。这是我大体上阅读的过程,其中有很多很多打动我,给我启发,刺激我的地方。

一个诗人在新世界寻找新语言的过程

吴雅凌:我读宏伟的小说,当时我记得跟德海说,我会有一种特别的亲近感。我先讲信天翁,“代后记”里提到它是从波德莱尔的诗歌里得到的意象,这首诗叫《信天翁》,其实是在波德莱尔他的《恶之花》的意象,他是放在他的开场诗之后的第二首诗。他在里面界定了现代诗人的一种状况,应该是他早年被家人送去远行,他唯一的一次出海远行,然后到了靠近毛里求斯,他没有走到印度,到中途回巴黎了。他在船上看到甲板上面有水手打下来的那些鸟,鸟很笨拙的样子。它们在天上飞的时候它们是蓝天的王者,一旦它们被打到甲板上的时候就是缩着翅膀,而且它们最骄傲的东西变成它们最沉重的负担,它是要拖着翅膀往前走的。

《给我翅膀》

我看到《信天翁要发芽》这个书名的时候,我心里其实有一种沉重。因为波德莱尔在《恶之花》开场定义自己做一个诗人,一个现代性诗人要在巴黎这座城市里面,或者说在西方一个现代性世界里面重新寻找一种新语言的可能性。《信天翁要发芽》后面的两个部分又是一种非常倔强的,要往上生长的一种意志。我觉得它不是我们传统理解的小说语言,它真的是一个诗人在一个新的世界、新的环境里面寻找新语言的过程。然后它符合一直以来我对于宏伟的小说所关注的,也是我自己很感兴趣的一个问题。早期的希腊的诗人他们会用这样的表述,他们会说缪斯宠爱的人有福了。有两种人是缪斯宠爱的人,一个是国王、一个是诗人。我觉得诗人和王都是需要借助语言这个很基本的工具来进行创作,进行他们的生活方式,这个是从《国王与抒情诗》到现在一直是他持续的关注点。

其实小说是相对形成比较晚的一种文体,我们说宏伟的小说难以归类,如果我们往前走,在文学里面归类的话,这是不是有点类似于每一位小说家如何去寻找关于所谓的讲故事那个部分和说理的那个部分的最适合自己的一个完美配方。这个配方我觉得在宏伟那里是非常有趣的一个现象。

赵松:宏伟小说我之前也看过,我也觉得写得好。我会说写得好,这是一种似乎在一个可控的范围内,我还是看到的范围内去进行技术性的肯定,同行之间的这种。但《信天翁要发芽》这本书拿到手我是一口气看完的,因为很难停下来。

我首先想说的是语言的问题,大家想语言好像是一个工具或者是一个容器,小说好像装到语言里,好像有一些故事、有一些情节、有一些对话用语言的容器一装,事实上大多数的小说家是这样的,他的语言是一个容器,就像炸薯条的机器一样,什么东西一扔进去一捞出来都是金黄的,都是一样的,语言只是工具。但是我们去看过去一百年,不同语言里的真正的小说家、好的小说家,他的语言都是作者本身,他是一体的,他是生长的,你会知道他的作品是由语言生成的,而不是由语言承载的,这完全是两个不同的概念。

宏伟这本小说我看的时候,我觉得他最成功的一点是他解决了,或者说他发现了语言和小说最恰当的一种存在状态。我甚至在开头的时候想到《查拉图斯特拉如是说》那种腔调,因为我这里一定要使用一个中性的词和腔调,就是他需要一种腔调来承载他要写的这个东西。

他要写的这个东西如果稍微选错了腔调就会产生一种油滑或者说调侃、嘲讽,最终容易让人觉得很腻的东西,那他必须要找到一个消解这些东西的调子。这个调子是什么?后来我感觉到他很巧妙地把国内的戏剧、独有的话剧腔转化为小说的一种叙事语言。大家知道话剧腔是西方没有的,我们在去伦敦看莎士比亚戏剧、去美国纽约看戏剧是没有话剧腔的,人就是在说话,不是那种腔调的说话,但我们的话剧腔就很明显,会有一种字正腔圆朗诵似的东西在里面。

这种腔调是一种舶来的转化之后的痕迹,它有点怪,这种怪东西被转换到李宏伟的小说语言里的时候,它会奇怪地产生一种调和,就是他中和了写作内容所支撑带来那种奇怪的味道,就变成了一种庄重的东西。

我在看这个小说的时候,我觉得很让我震惊的是他用一种庄重的东西去写一些表演性的极其叙事的东西,当然这些表演性的东西是非常真诚或者说非常的尽兴,他的庄重和表演性混合在一起之后再加上腔调的重合,当然并不只是它这个腔调的形成,我只是说一方面有舞台腔转化为叙事的调性东西。更重要的一点,我觉得李宏伟有意选择了一些貌似古早的这种叙事,不是说现代式的很丰富的叙事。这些东西被他巧妙处理之后产生了一种间离效果,你很难确定它是什么时代的,好像是很古老的,但是又像是一个来自未来的,就是它产生时光错置的效果。这种语言效果结合在一起之后,非常好地把所有这些内容串起来。

《银翼杀手》

我当时读到最后那四十八年的时候,我当时就想给他发微信,写得太好了。什么感觉呢?当面赞美是一种很尴尬的事情,但是确实是需要赞美。你突然会觉得李宏伟之前他一直像一个走在地面上的信天翁一样,但他可能到这本书里就一下子飞起来了,就是你忽然觉得他很高,这是一种很真实的,不是错觉,我相信不是我个人的感觉。

首先,他解决了语言的问题,我觉得他找到了小说的语言,这是这本小说最成功的地方,无可挑剔。从头读到尾,我没有看到哪个地方读的多了或者少了或者说不够了、过了,没有这种感觉,他一直带着我走,甚至语言本身在传达这样一个内容的时候,他有一种莫名其妙的沉郁。就是我看到最后看得很伤心,不知道为什么,有一种很伤感的东西在里面,但它又是如此的庄重和表演的混合,这两种东西放在一起之后就产生了一种沉郁的伤痛,这是我觉得很神奇的地方。而且我也能感觉到李宏伟他确实是写诗的,他在整个叙事之中、语言的转换之中他是有诗的味道在里边,这是他很特别的一点。

第二个问题,关于他的定位的问题。这个世界上只有两种小说,一种小说是新的小说,一种小说是一般意义上的小说。新的小说,你就觉得它的方式是完全不同于寻常见到的那种小说,它所表达的东西也完全超出了你对于叙事、对于故事、对于戏剧性这些东西的理解,它给了你一个全然陌生的语境,你不得不去抠,很多想不到的词去形容这个东西,但是又发现很难,这是一种新的小说。所以说,当很多媒体都在毫无羞耻地探讨怎么讲好故事的时候,我觉得这种小说的出现就会非常有力地告诉大家,新的小说是这样的,而不是讲好故事,那个东西早已经陈词滥调了。

时间就是最大的魔法

黄德海:我们可以把这个东西当成现代版的《春秋》,这四十八年就是就是一天天的日子写下来,它就是《春秋》,然后有时候是这一家,有时候是那一家,在《春秋》里就是不同的国,更大的可能它就是一个《春秋》的结构。另外第四部分的“劳作表演”,我不知道宏伟是从哪来的,对我来说要感谢雅凌,因为赫西俄德的《劳作与时日》。这个作品过去翻译成“工作与时日”,后来雅凌翻译成“劳作与时日”,我就特别喜欢这个词。因此,《信天翁要发芽》这个作品看起来很新的一个东西,其实有它自己的古典根源。

另外,我读这个书的时候,一个最大的感受是李宏伟怎么那么有劲,调动起所有的力量,是一种特别有力量的能量状态。因为它不是完全以情节贯穿的小说,如果状态降下来的话,这个小说会一下子降很多。

李宏伟:关于经典的影响,最古早的话叫“影响的焦虑”,但是我想有点夸奖自己的说,我当时写完第四场现在的垫场的时候,说实话,我个人对这一部分也非常喜欢,我觉得有我非常多的情感在里面,一个重要的原因是因为它现在处理的方式是完全没有情感的。那些人之间涌动的事情,我都知道,而且基本上可能很多东西就只在我这儿,所以我对这一部分有非常充沛的情感在里面。

但是我想说的是,完成了之后发给德海看,跟他交流的时候,我说如果我把《百年孤独》压缩在几万字,好像大体上也就是这个样子。我是想说的是,不是要去做那种对比,而是说在一个长时间段内,一群人他们被命运所摆弄,以及在摆弄当中他们对命运的认知,以及这个认知之后的各自不同的选择,有的可能是顺从,有的可能是要觉得“我命由我不由天”,试图重新去塑造一下。

但是这四十八年里面,我觉得它给我的影响,像《百年孤独》,哪怕像国内的《白鹿原》,这样长时间段内关注一个族群或者庞大的人群的兴衰成败,或者成、住、坏、空,这个是对我很有诱惑力的,我读到的很多经典作品是这样的。所以到这个地方也是想,因为对一个写作者来说,真正的经典可能就是让你忍不住想去把它重新写一遍,甚至是抄一遍,在这个地方我算是以我的方式写了一遍。

《路边野餐》

黄德海:这个回答非常有意思。我们从这本书里的四个部分来看,目前大家都觉得第四部分很好、很满意的原因是因为前面三个的铺垫。如果只是第四部分,大家可能看不出这个东西的好赖。为什么?它不是为了衬托,而是因为这个世界上最大的魔法就是时间,在前三个作品里它的时间是有限的,它在一个有限的时空里来做事,戏剧性或者是悲壮性或者是激情性都在这里显得很饱满,但是你到了垫场劳作篇的时候,忽然好像时间线一拉长,然后每个人只是一个提纲,只有这么几行字,前面的铺垫才会让我们觉得后边的平淡无奇好像变得是一个无穷的魔法。其实我们大部分时候一天天勉着过的日子里会忘记了,就是我们回头看看,每一年可以挑一个标题出来代表对这个世界的认知,而这个认知一旦出现的话,你会发现无论我们觉得多么痛苦不堪、无法度过的日子其实只是整个无限蔓延的时间的一部分。

说到这里,其实就要说到这个小说的艺术性问题,它如果没有前面三个,这个劳作篇按照中篇发出来,别人会说这是什么玩意,这是一个很奇怪的作品。

把所有的空间和想象留给读者

肖江虹:其实我对这个小说的技术性有深刻的理解。宏伟他对事情的处理或者对故事的处理,以前我说可能王苏辛是从故事的边缘去接近故事本身,我觉得宏伟直接把里面故事的几个关键词提出来,所以他的语言呈现出刚才松哥说的,我把它定义叫语录式的这种技术,其实它更有效。

它带来一个问题,它对读者是一种什么考验?你会发现如果你的文学素养够高,你从他的句子或者从他的章节里边读到的、给你反馈的东西越丰富。其实宏伟在尽量地压缩自己对信息操纵的企图,他就像一个回音壁一样,把更多的回音的能量和能力留给阅读者自己,我觉得是我读这个小说最大最强烈的感受。什么是技术?就是你忘掉技术是最好的技术,这个小说里边根本看不到什么技术。除了你说“垫场”那一部分,我们说如果把它抽出来做一个中篇小说发,人家说这是什么东西。其实我觉得他前三部分跟后边的垫场组合起来,你会发现它就是最了不起的技术。作者他把所有的自己对写作的欲望压缩到最低。

我觉得宏伟这个小说,从他前边的《国王与抒情诗》到现在,做得最了不起的是他的专注度越来越高。到这个小说你会发现,刚才松哥说读这个小说一口气把它读完,你没有丰富的文学训练或者说没有大量的阅读经验的话,这基本是不可能的。因为我们可以从这里边得到反馈或者回音给我们的东西,我们可以收获到比他提供给我们的信息更多的信息。其实我觉得这个小说是一个读者和作家相互补充的,读者一定要从小说里边对作品进行补充,里边的语言、信息、人物,它里边没有一个人物有名字,这真的就是把所有的空间、把所有的想象更多地留给读者,我觉得这是这个小说最大的贡献,真的,发自内心的。

赵松:谈小说要谈技术这是很重要的一点,但是我看国内一般谈小说都不谈技术,好像都在谈题材谈道理或者谈点什么社会的复杂问题关注。其实小说是一门艺术,很简单,比如说,李宏伟他这本书给我的签名写了一句话,书里的阳光照生物、阳光照非生物。我一开始没有看,我以为是放进书里的,但是他仿照这种东西。其实李宏伟写这本书的时候有一种“伪经”的感觉,就是伪造经书的感觉。

这个很重要,因为从形式上讲,文体的动机是很重要的。我们过去是有这种伪造的经书,他要模仿那种调性,但事实上他又被暴露出不是那个时代的信息掺杂在里边,这是一个非常有意思的点,他一定要制造这样一种调性,其实很多地方我都能感觉到。德海刚才那个夸奖是非常对的,他的力量感从头到尾是一直在贯通的,没有慢慢地弱化,然后重新再来一把劲的感觉,所以我觉得他在整体的控制上非常好,而且他不是跟着感觉走的,他还是在从一个大的气场这个调性走,而且整个对每一篇章每一段具体的节奏方式都是有非常准确的把控。

我甚至有的时候会觉得从技术上讲更像是一种被平均化的效果,把很多来源不同的调性的句子、句式组合在一起,是扦插在一起,但是它竟然产生了一种平均化的效果,所以一气读才能读出来这种感觉。按理说应该是杂乱的调性,但是它就像一个小的乐队一样,不同的乐器它就配合在一起,它就产生了一个共同的调子,这个还是很厉害的,这点才是我眼中的李宏伟非常杰出的作品展现给我的。

《盗梦空间》

吴雅凌:我读这个小说觉得亲近的原因,因为他用到很多动物语言,这个可能现代的小说不会再这样做了,他用到了很多神话的表达的方式,反倒是像我这样的读者是会觉得很亲近的东西。你说到“伪经”,比如说,他讲动物语言,在我看来你直接化用摩西《出埃及记》的表述,其实有很多是一些在很古老的文学里面一些基本的神话母题,但是你完全用了自己的方式重新地把它讲一遍,而且它是契合整个小说的谋篇。

赵松:他整个在关于环境描写上,总体还是很写意,他用一种化繁为简的方式。他主要贯穿始终的最后面那个四十八年,前面的感觉一听是一种声音式的存在,不同声部的声音在说话、在叙事、在颂词、在表达,是一种很有意思的,甚至说很古老的。但是唯一一个不是很古老的,李宏伟作为一个掌控者,他不发言,一般传统的写法、古老的写法,他要议论的,还要点评几句的这种感觉,但是没有,没有古希腊悲剧歌队似的存在,这一点是让这个小说有一种很沉郁的底部,我甚至觉得底部有一种内燃的状态。上面好像是一种人造的明朗的天,大家都在进行着歌颂,都在进行着表达,底层是一种像黑洞一样的存在,所以很沉郁的东西在里面。

他在形式上让我想起了约翰·凯奇的一个作品,他有一个作品其实是带着很强烈观念的艺术,他的一个很大的乐队,他也没有谱子,大家各拉各,随便拉,很混乱,现场吵闹的一样,跟排练的不一样。好了,到一定程度,大家觉得乱到极致的时候开始点,点哪个,哪个就静下来,停止演奏,一直点到最后全静止,突然有一种巨大的寂静。所以我在提到后面这个的时候,其实我会想到这个形式,有一种从声音不断交织慢慢会寂静。

一种既幸福又痛苦的感觉

郭爽:对我来说,读这个小说的前面的语言是一种既幸福又痛苦的感觉,那个幸福在于宏伟把我们现代以后的中国人那种潜意识的语言,他用他的方式捕捉到了。那个语言对我来说是什么?是你还在当小孩的时候,吃饭的时候客厅电视机播的新闻联播;是你躺在床上,蚊帐外面传来的大喇叭里的那些政治的条文,是这种集体的话语。

他找到了一种方式,虽然他用了一些我们可以从西方的经典或者现代经典里面索引出来的东西来融合成的,但我觉得它本质是中国的当代的绝对性的这样一种语言,它击穿的是我们的潜意识。所以这个东西它让你信服是因为他如此的熟悉,熟悉到让你觉得如此的不正常。为什么所有人都熟悉这一套话语,都会被这个唤起超越了理智的一种感受,甚至是感官性的,他会让你觉得信服,但是痛苦就在于你会想这个就是我们的语言吗?或者说这个该是个人或者是创作的语言吗?这个会让你觉得非常的痛苦,会觉得很多东西被扭曲了、被断裂了。

然后我们看另外一面,现在有很多人想要在中文的小说里面有创造,从赵松说的这种语言去生成小说的时候,他们会做一种拙劣的仿古。但是我们都知道从生命根源上、从文化的根脉上断掉了,你不可能,你在骗自己,宏伟起码他没有骗自己,也没有骗我们,所以才会让我们有这种非常的混杂,真的觉得很幸福又很痛苦的感觉。

回到德海说的这个很重要的问题,小说它到底还可以怎么办?我们从装置的角度和观念的角度,完完全全都可以觉得是没有bug,非常的好,非常的完美,但它变成一本书放到读者面前的时候,读者到底得到了什么?抛除小说写作者之外的读者,他们得到了什么,这其实也是我不断地在问自己的问题,可能我不是一个特别两极化的人,不是说你要讲故事,它就不可能是好小说。

我一直觉得这里面有非常复杂的,包括一些文化殖民的东西,包括像宏伟这本书的题目“信天翁要发芽”,来自波德莱尔和艾略特。但是你要问,就像昆德拉说的,小说是欧洲的艺术,当你来使用这样的表达的时候,到底表达了什么?我觉得这本书对我来说它成立的地方就是,它找到了那个非个体的声口,这个太难了。我不知道宏伟是怎么做到的,但是我真的很好奇。

黄德海:刚才郭爽提到喇叭的问题,我一直到小学期间,我们家里还有一个喇叭,就在房间里挂了一个喇叭,每到六点钟它开始“咔”,因为它不能关上,它就是一个直线的,它开了,你就得听,然后是新闻和报纸摘要。不知道哪一年忽然这个喇叭没了,它不再放了,喇叭成为一个摆设了。我很长一段时间早晨起来听不到这个,觉得很失落,因为那个东西习惯以后会成为一个人温暖感的来源,或者早晨起来你觉得这一段时间特别安稳,虽然它很吵,因为声音又大,不能控制声音,就是一个很简单的小喇叭。

但是我后来慢慢开始长大,反复在想我在这个东西里到底看到了什么,是我被强制起床了,是它传达的声音,还是我只是一个习惯。刚才郭爽在传达这么一个问题,这样的东西分成了很多的层次,因此,我们不光是从隆冬中捕捉春天的消息,有时候我们以为的春天的消息它就是隆冬,有的时候隆冬它就是春天,只是我们的感受不一样,这里边的情况很复杂。这也是一个小说能够传达的复杂情感之一,它没法单一概括。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号