26年前笔者曾随《老舍与济南》专题片摄制组赴京,采访拍摄老舍先生济南岁月有关内容,其间先后采访了老舍夫人胡絜青、老舍学生兼好友诗人臧克家及中国老舍研究会在京专家。此外还单独采访了老舍生前挚友侯宝璋之子侯健存先生以及原平津流亡学生团体负责人武衡先生。当时回到济南后曾有零星小文见报,但限于篇幅,难以详述,多有遗漏,今补记之。

巧遇电视剧《骆驼祥子》开机

为纪念老舍先生诞辰一百周年,1998年夏天,济南电视台拍摄了一部文化电视专题片《老舍与济南》。专题片于7月30日在济南开机,7月31日,摄制组启程北上赴京采访,笔者作为专题片撰稿人陪同前往。

当晚我们与老舍长女舒济先生取得联系,遂登门拜访。一进门舒济便说:“你们来得真巧,明天上午9点举行电视连续剧《骆驼祥子》开机仪式,在广济寺,舒乙也参加,去看看吧!”于是第二天上午我们赶到广济寺出席开机仪式,并参加了由中国佛教协会特意为《骆驼祥子》开机仪式举行的佛事。

为什么佛事选在广济寺举行?原来当年广济寺的住持宗月大师是老舍先生的大恩人。正是这位“极富的”刘大叔,从小羊圈胡同里把小舒庆春找来,资助他上了小学。不仅使属于贫穷正红旗、祖辈上从未有读书人的舒家出了第一位读书人,而且成了后来的著名作家、文学大师——老舍。宗月大师的乐善好施对老舍先生一生的为人处世影响极深。

8月2日上午,我们前往安定门外大街东河沿8号楼,采访已是94岁高龄的老舍夫人胡絜青老人。到达时,胡絜青老人早已收拾停当并亲手拟定了一份谈话稿在书房内等候。

见面后老人很高兴,说话思路清晰,口齿清楚,只是耳朵聋得较为利害。采访拍摄进行了半个多小时,远远超过规定的十分钟时间。采访中主持人向胡老提出,希望她谈谈与老舍认识和恋爱的过程。胡老说:“1931年2月我与老舍会面,4月关系确定下来,7月14日举行婚礼。这期间,老舍在济南,我在北平,几乎每天都通信。这样的信,老舍写了一百多封。”

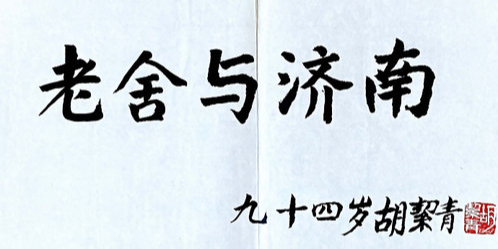

来北京之前笔者曾致信舒乙先生提出一个要求,希望书画俱佳的胡絜青老人能为专题片题个片头。没想到,舒乙先生早已转告母亲。胡絜青老人欣然应允,片头已事先写好。老人引我们进到书房,展开来让大家观看:“老舍与济南”五个大字端庄、工稳,不抖不颤。众人过目后,又在上面落了款钤了印章。

我们告辞,胡絜青老人与大家一一握手,大声说:“济南人好,诚恳厚道,我对济南很有感情,济南也是我的第二故乡!”

8月5日,在广济寺电视连续剧《骆驼祥子》拍摄现场,我们采访了担任电视剧文学顾问的老舍之子舒乙先生。

舒乙1935年出生在青岛,1939年离开济南回北平,当时已经四五岁,对泉城济南有些印象。谈到老舍与济南,舒乙先生说,济南对老舍先生来说,非同一般,有特殊的意义。在这里他成为齐鲁大学国文系教授和齐大国学研究所文学主任,教授过好几门课程。

老舍在这里利用暑假创作了四部长篇小说、一部短篇小说集和一部幽默诗文集,为他带来了世界声誉。他在这里成了家,有了美好的小家庭,有了第一个孩子,也为在北平的母亲安排了不愁吃喝的生活条件。他的思想在这里有了很大变化,变得更加贴近大众,更加具有批判意识和独立思考精神,成为一名中国市民的奇特代言人。

霞公府老诗人臧克家一席谈

8月4日,摄制组前往霞公府大街红霞公寓中国文联宿舍,采访老舍生前好友老诗人臧克家。

臧克家也已是耄耋老人,原住赵堂子胡同15号独家小院,搬来红霞公寓不长时间,因上楼时不小心跌了一跤,摔伤了腰,正在家卧床休养,谢绝一切来访。但听说我们是从山东老家济南府来的,还是毅然破例接受了采访。

我们上楼在客厅落座后,夫人郑曼搀扶着臧克家从卧室里步履艰难地挪移出来,臧老手拄拐杖坐在藤椅上。夫人郑曼又在藤椅靠背上垫了个丝绵垫子,使臧老有所依靠。

老诗人说:“我与老舍的关系是在师友之间。”1933年臧克家自费出第一本个人诗集《烙印》,当时他还是青岛国立山东大学的一名学生。王统照充当这本诗集的发行人,闻一多为之作序,老舍写了评论。

老诗人说,那时一个无名小卒想出本书,比登天还难。正是因为当时影响很大的《文学》杂志,一期刊登出茅盾先生和老舍先生的两篇评介文章,书店才接受了《烙印》这本小小诗集。

1935年老舍应邀到青岛山大教书时,臧克家已于前一年毕业,故未能亲聆其教。但后来老舍、洪森、王统照等人在《青岛民报》上合办文学副刊《避暑录话》,臧克家则参加了创刊和编辑工作。当时老舍租住在金台二路一座小洋楼上。臧克家时常前往拜访,两人在楼上写字间里对坐,随心所欲地漫谈。有一次交谈中老舍对他说,想写一个洋车夫的故事,颇令青年诗人暗中惊异。老舍虽没谈故事的具体内容,但不用说,这就是后来的长篇小说《骆驼祥子》了。

两年后臧克家在济南再次见到老舍。那是1937年“七七事变”之后,臧克家教书的临清中学解散了,十月间为探听消息到了济南,在警报的空隙去看望老舍。当时齐鲁大学已经停课,师生四散离去,整座校园空荡荡的。臧克家按着门房的指引,向校园西侧长柏路小洋楼寻找而去,在楼前草地恰好遇到老舍一家。

老舍把臧克家接进2号小洋楼新居。两人谈一会儿战局,谈一会儿文艺,最后谈到今后个人去路。老舍叹息自己走不动,守着这个“世外桃源”。他说有个长篇材料,却无心下笔,只能给小报写点短文。老舍留臧克家吃了午饭。饭后没得可谈了,就相对默默吸烟喝茶。直到午后四点多钟,汽笛一声警报解除,臧克家才起身告别。

“无论到哪里,来个消息啊。”——老诗人说,“老舍把我送到楼门外,待要转身时又特意叮嘱了一句。”

胜蓝轩茶苑在京专家座谈会

北京地坛附近有个青年湖公园,园内湖心岛上有座雅致的“胜蓝轩”茶苑。8月3日下午,摄制组在此与中国老舍研究会在京专家们见面座谈。

与会者包括中国老舍研究会会长吴小美(兰州大学教授)、中国老舍研究会秘书长关纪新(《少数民族文学》杂志主编)、中国老舍研究会专家王行之(中国社科院研究员)、北京老舍故居纪念馆荣誉馆长老舍长女舒济(人民文学出版社编审)。我们就“老舍与济南”这个话题进行了采访拍摄。

王行之说,老舍在济南和青岛的创作是他文学创作上最好的时期之一,是老舍文学生涯的黄金时代。

关纪新表示:老舍不能没有济南,济南也不能没有老舍。老舍说“济南是我的第二故乡”,老舍用“故乡”这个词不是随便说的,是动了真感情的,因为老舍是个一辈子都很真诚的人。老舍在北京养成了他的文化性格,去英国之前他主要是生活在旗人的文化圈里,对中原文化了解得不多。老舍自英国回来后对济南有一种天然的亲切感,济南这座文化古城与老舍自幼在北京的生活是可以直接接轨的,老舍在这里深入地接触了中原文化、儒家文化,济南开阔了老舍的文化视野。老舍到济南后很快就融入了济南的文化环境中,济南成了老舍文学创作的一块“福地”。

吴小美认为,老舍是一位具有特异创作风格的世界级作家。济南是老舍先生这种特异风格的成熟期。在济南,老舍把十八般武艺都使出来了,全面试验、寻找自己的风格。当他离开济南时,带走的就是最适合自己的、最成熟的东西了。长篇小说《离婚》是老舍先生在济南创作的传世之作,也是老舍自己最喜欢的作品。老舍先生的经典之作《骆驼祥子》虽写于青岛,但也离不开在济南的写作与思索。

侯健存武衡两先生独家谈

除以上采访拍摄之外,在舒乙先生的悉心安排下,本人还单独采访了两位身份较为特殊的人物。一是老舍生前挚友侯宝璋之子侯健存先生,二是原国家科委副主任武衡先生。

侯健存先生家住阜城门内大街大水车胡同。侯宅是一座古香古色的四合院。走进院内,四周带遮雨回廊,北屋上房甚是高大。侯建存先生时年65岁,尚未退休,仍在父亲曾任副校长的中国医科大学上班。

侯宝璋(1863—1967),字又我,安徽凤台人,著名病理学家、医学教育家。上世纪30年代在齐鲁大学时,老舍最要好的朋友便是这位医学院的病理学教授。侯宝璋不仅精通医学,而且喜好文物书画,具有深厚的古文功底和文学修养。两人经常逛山水沟集市和城里布政司街上的旧书肆,以淘宝捡漏为乐事。

侯健存先生回忆说:“当时老舍先生是我们家最受欢迎的客人。舒伯伯一进门,我和大哥侯助存、三弟侯竞存就立马一起围上去,逼着他给我们讲故事。舒伯伯总有讲不完的故事,逗得大家前仰后合。1953年春我在北京结婚,主婚人为舒伯伯。”

武衡先生住在什刹海一条小胡同内,黑色大门并不起眼。叩门后,大门右上方瞭望口打开,露出一位青年人的半张脸孔,问明来意身份后,打开门请我进去。来到北屋上房,武衡先生已在那里等候。

北屋房间面积不小,摆了一圈旧沙发。我注意到北墙上悬挂着一幅郭沫若的行草书,写得颇为潇洒。

武衡(1914—1999),江苏徐州人,1936年时为清华大学地质系二年级学生,校学生会干事。1937年“七七事变”后平津学生流亡到济南。武衡他们是坐火车到天津,由天津港坐小火轮抵达山东龙口,又由龙口上岸搭乘汽车到了潍县,再由潍县乘坐火车到了济南。

武衡先生说,当时在济南负责组织“平津流亡同学会”的实际上是“民先”山东省队部。队部由孙传文(北京大学)、江明(北京师范大学)、武衡三人组成,孙任队长,江任组织部长,武任宣传训练部长。“我在平津流亡同学会中主要负责组织平津同学在山东搞抗日宣传动员,其次是参加山东文化界、青年学生等各界的救亡活动。”老舍(舒舍予)当时也积极参与“山东文艺界抗敌救国会”的活动。

如今26年过去,老舍夫人胡絜青、老舍好友老诗人臧克家、原国家科委副主任武衡先生以及老舍之子舒乙先生等均已不在人世。回眸这次极为难得赴京的采访,不禁感慨系之。

文章来源:齐鲁晚报

作者:李耀曦

图片:谷来威

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号