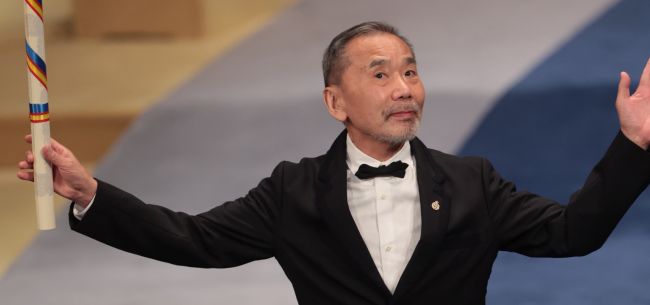

(图片来源:IC Photo)

夏榆/文 村上春树在《挪威的森林》之后,由一位作家变成一种现象,日本年轻女性成为他的读者主力,她们创造了一个专门术语:“挪威一族”,就是酷爱《挪威的森林》,想更认真地谈论爱情以及如何生活的年轻女孩儿。

一

跟我们的时间同一维度,村上春树先生保持着他多年来惯有的神秘性,写着新的小说,隔段时间就会有新的作品轰击出版和传媒业,引起间歇性的狂欢与骚动。然后隔段时间再归于寂静。这就是“村上现象。”他带给人们惊奇,让我们尊敬、羡慕,甚至嫉妒。一个人可以遁世般生活,可以逍遥世间,然而外部世界始终对他保持炽热的关注,这是真正的成功。

“人就像是实验室一样的东西。”这是村上春树接受日本新朝杂志访谈时的言说。他对人的识见令我有契合感,这定义适宜对他的鉴别。独来独往,疏离文坛,不上电视,拒绝商业营销,在很长时间这些特质成了村上的职业规则。1949年生于日本京都府的村上春树,毕业于早稻田大学戏剧系。1978年4月1日,村上春树开始决定从事小说创作,写作小说《听风的歌》并获得“群像新人赏”,自此开启职业小说家的生涯。这年村上春树33岁,用他的话说,这是耶稣基督死去的年纪,司考特·菲茨杰拉德已经开始凋落。

《挪威的森林》

[日] 村上春树 /著

林少华 /译

上海译文出版社

2023年6月

斯巴达克斯式的生活,这是村上春树用来形容其人生至暗时刻的词句。熟悉古罗马史就会知道斯巴达克斯是指那种苦行的角斗士,村上以此自喻,显明他在彼时的个人境况。其时他和新婚太太高桥阳子节俭度日,将经营三年的爵士乐俱乐部似的酒吧转兑出去,搬迁到乡下。家里既没有电视也没有收音机,甚至连一只闹钟都没有。也几乎没有取暖设施,寒夜里只好紧紧搂着家里养的几只猫咪睡觉。

“坚持做一个小说家是多么严酷的事情,小说家们都刻骨铭心,一清二楚。”村上春树在《我的职业是小说家》里感慨道。成为作家后,迈入更个人化的领域,安居于其中,那便是书籍、音乐、电影的世界。一直在相对远离文坛的地方,做着自己的事。在这种严密的体制中,单个作家发动叛乱已经极其不易,因为从坐标轴中被除名,意味着在文艺界被孤立。

2009年村上春树推出多卷长篇小说《1Q84》(三卷本),这部长卷小说被称为村上创作生涯40年的高峰杰作。隔年5月,他接受日本新潮杂志《思考的人》总编辑松家仁之的专访,在箱根的新绿山中三天两夜的访谈中,村上春树回顾了从1979年步入文坛以来的创作历程,从《挪威的森林》《发条鸟年代纪》《海边的卡夫卡》,谈到《1Q84》,揭开了他的神秘面纱。由台湾时报出版社出版的这个访谈特辑,几乎同时被大陆的《大方》杂志刊登,两岸三地的中国读者争相阅读,可见村上在读者心中不可撼动的地位。有意味的是《大方》在隆重推出村上的专访不久,就无限期休刊。

《我的职业是小说家》

[日] 村上春树 /著

施小炜 /译

新经典文化 | 南海出版公司

2017年1月

村上春树还有更为深入的访谈:《猫头鹰在黄昏飞翔》。这是日本女作家川上未映子与村上的长篇对话,此次访谈是为了纪念村上的《我的职业是小说家》(台湾版译为《身为职业小说家》)出版,首次访谈时间是2015年,次年村上出版《刺杀骑士团长》时再做访问,这是更为广阔和纵深的对话,深度解密村上春树的文学世界和人生奇旅。访谈以4章51节331页的书籍形式由台湾时报出版社编辑出版。访谈文本风行,使无法接触村上春树真人的读者,也可知其对世界及人与事的态度,知道他对所遇问题的释疑、求证和别具一格的述说。

二

自述体书籍《我的职业是小说家》,可称为是村上小说家生涯的追忆和宣示。我有三个不同的版本,分别在我不同地区居所的书架上。有一本是日文版,2015年购于东京的一家书店。我不懂日文,纯粹是喜爱日文版的装帧和印制工艺作为收藏。尽管不懂日文,印在封面的村上春树的照片令我亲近,这本书便被我买下来,同从伊万里买下的瓷器一起打包,在羽田机场乘坐飞机带回北京的居所。还有一本是台湾出版的正体字版,也是我珍爱的。带在身边的是简体中文版则竖着放置在书架的一角,我可以随时与他相照。村上春树是可以作为职业榜样的作家,他的人生经历,创作实绩,个人特质及品格,创作能量,皆可成至尊的标杆。

1978年凭籍《听风的歌》初出道时,村上春树被日本媒体称为“80年代的文学旗手”。1987年,《挪威的森林》出版使他成为畅销书作家(至今畅销超过千万册)。然而村上春树的人生志向是成为一个没有羁绊的个人。远离尘嚣,不依附体制和组织而独立存在。

《1Q84》

[日] 村上春树 /著

施小炜 /译

新经典文化 | 南海出版公司

2018年9月

“虽然有点脸红,不过却决定打着小说家的招牌活下去。”1980年代,村上春树开始过小说家的生活,在太阳出来时醒来,天黑以后尽早睡。自然的生活,正常人的作息。

自由意志,独立精神,坚忍而强韧的个性,持久不辍的耐力。这些人格特征构成村上春树的精神肖像。这样的一个人存在于世,就是人性显现的辉煌之光。显而易见的是,在当今之世道,灾难祸患频仍,人的脆弱使生存愈益严酷。

在与访谈者对话时,村上春树说:“我从以前就不喜欢老师和学校这类体制,也不喜欢被逼着读书,强迫遵守规则。也不喜欢到公司上班,不喜欢像文坛这样的组织,不喜欢被自以为是的教训,回顾自己的人生,我觉得自己对由上而下的强制命令,向来都一直不断在反抗。”

村上春树在青年时期,看到某家报纸有过一个问卷调查:列出自由、友爱、和平等各种词汇,问卷设问:“你认为什么最重要?”村上追忆道:“如果是我的话会选自由。不过,询问几千个人得出的结果,答‘自由’的,我记得只排第七或第八名。排第一名的是‘和平’或‘友爱’。这个问卷令村上记忆深刻,他说:“原来如此,日本人是这样的国民啊。”

青年时期的经验,使村上觉悟到日本人并不特别追求自由。然而对自由的追寻成为村上的小说主题,“总之要从日本社会的强制性制度中脱离,要从日本文学的强制性制度中脱离。那当然也是要表里一体的。”他说:“在这样的国家里,想要自由,想要个人独立是很难的。”

在村上春树的身上,显现着两个向度的成就。作为小说家的个人业绩是必然的。很难统计出他的作品在世界的行销情报,除非他个人的事务所里的职业经理掌握这个数字。我猜那是惊人的数字。最重要的是,他的人生的成就。按照自己的心愿和意志活在世间,活到今天的境界。世间的人,谁不是在妥协中苟活?而村上春树就是一个从不妥协的人。

“我的头发长及肩膀,还留了胡子。上大学之前,我一直是一副严格意义上的常春藤名校学生派头。”村上春树在自述中回忆他就读于早稻田大学的青春时代:“我当然并不在乎别人怎么想,但你衣服穿成这样确实没办法生存,我于是干脆邋遢下去。”

村上春树的身上显示出的自由不羁和叛逆精神吸引了很多同时代人,也吸引更多不同代际具有独立精神和反叛意识的人。他们都不会忘记《挪威的森林》里的一幕——1968年10月,新宿爆发大规模反战抗议示威,导致新宿站及周边地区的铁路、公交路线完全关闭,大量人员被捕。早稻田大学的学生罢课导致长达5个月时间的总停课。

这个时代背景出现在小说《挪威的森林》,也出现在改编的同名电影《挪威的森林》。陈英雄执导的电影《挪威的森林》,我看过3次。仅仅观赏电影,银幕上呈现的人物、场景、情感方式、叙事情节和故事韵味也都不错。读过如同挽歌般深情炽烈的小说,再看电影还是单薄。

三

“我是一个独行者,我不喜欢团体、流派和文学圈子。”村上春树在接受《巴黎评论》的访谈时如是说。也许《巴黎评论》对村上春树的评介具有某种权威性:“村上的世界是一个讽喻的世界,构成这个世界的符号颇为熟悉——一口枯井、一座地下城市,然而这些符合的意义自始至终神秘莫测。尽管他的作品深受流行文化(特别是美国文化)的影响,但也许可以说,村上的小说比其他任何作家的作品都带有强烈的个人化色彩。”

那年在日本旅行,从伊万里到京都,再从京都到东京,这是对日本职人的寻访,然而我对日本作家亦有热忱。行走在日本优美、静谧而洁净的街道,就想难怪村上春树经年累月地热衷跑步,我在如此美妙的城乡跑步确实是身心的享受。在东京的时候,就想在东京曾经有村上春树开的爵士乐俱乐部似的咖啡馆,如今在东京青山也有他的事务所。

在日本,村上春树的存在是一个异数。虚无与颓废,在现代日本的文化中成为潮流。疏离本民族文化,拒绝被其塑造,寻找吸纳更为现代的文明注入自己的精神,这是村上春树在很长时间所致力的方向。他先在欧洲待了三年,返回日本一年后又去美国待三年,跟日本以及日本文化保持距离。村上春树是坚执的个人主义者,然而他也是国际化的日本人,本土的世界主义者。从他的小说文本、随笔纪事、访谈与对话里,都可读到这些思想和心灵的照会。

《貓頭鷹在黃昏飛翔》

[日] 村上春树 川上未映子 /著

劉子倩 /译

時報出版社

2019年1月

自1986年之后,村上有长达9年的境外漫游生活,此时他和高桥阳子从藤泽搬到一所临海的居所。就在10月3日阳子三十九岁生日那天,他们启程去了欧洲,在罗马停留10天后前往希腊,此后他们又移居西西里的巴勒莫,去马耳他做了短期旅行。不久又游览了博洛尼亚,重游希腊的米科诺斯岛,游览克利特岛,然后重返罗马。

《挪威的森林》即是在希腊期间的作品。开头几章是在希腊各地的咖啡馆的小桌上、轮渡的座椅上、机场的候机室里、公园的树荫下、廉价旅馆的写字台上写的。

我有至少10年的村上春树阅读史。自从2012年辞职之后开始职业写作生涯,对他的阅读就开始了。最初吸引我的还不仅是他的小说技艺,更多的是人格魅力,他的意志和非凡的毅力,难有人可以相比。我手里的林少华先生翻译的《挪威的森林》,2001年初版,2004年2月已经是第19次印刷,印数为871,700册,如果这数字是准确的,无疑在后来的时间中逐年递增。

村上春树在《挪威的森林》之后,由一位作家变成一种现象,日本年轻女性成为他的读者主力,她们创造了一个专门术语:“挪威一族”,就是酷爱《挪威的森林》,想更认真地谈论爱情以及如何生活的年轻女孩儿。“挪威一族”会每人怀抱一本《挪威的森林》,成群结对地出现在这本小说提到的新宿DUG酒吧。当然不止于此,据日本媒体报道,村上春树的读者从十几岁的女生至60岁的女性,从20岁出头的男孩儿直到40岁左右的中年男性,无所不包。年轻的读者醉心于爱情故事,中年读者因其对披头士摇滚乐和学生运动的情节所吸引。

村上春树的作品,从《听风的歌》《舞·舞·舞》开始,到《发条鸟年代纪》,小说所写的都是三十岁前后的单身男人、都市生活者,没有家人的浮萍般的男人作为主角被卷进故事中。村上在访谈中谈及他笔下的人物时说:“细腻地维持这样的洞察力,对我来说是很重要的。我也靠这个来持续检验自己。我想自由,想个人自主的想法始终很强,在故事中主角也是个人,也是自由的,没有被束缚,这点比什么都重要。相对的却没有社会性保障。”

然而反观中文简体版,在制造超级畅销现象中,也存在对村上春树的误读。比如林少华先生在《挪威的森林》的“代译序”里,评介村上春树小说的“私人性质”:“现实与现实的错位,别具一个的行文,时代氛围和个人感性,田园情节和青春之梦”都足以令人沉潜其中。

通常“个人化”有形而上语义,指不依附体制和组织,不依靠社群和公司,相对自由和独立的生存。“私小说”在日本是文体的一种,指以作者自身为主人公,描写实际生活、自身经历、自我的心境等——自我审视景观性强的也称为心境小说。村上春树并不喜欢此类文体,他在与日本著名学者,临床心理学家河合凖雄对谈时说:

“归根到底,是我对于这之前的日本小说中用的日文真的忍受不下去了。那是一种在没有把自我相对化的状态下,劈头盖脸地逼上来的感觉。特别是所谓的纯文学、私小说,成天在你周围缠着你不放。总之是我那时候是讨厌得不得了,一直想着要逃出去,逃出这种地方。”

四

村上春树令我尊敬的,还有他作为跑者的坚忍意志和强韧毅力。

作为一个现代人,面对存在——永不止息的动荡和灾难频仍的世界,以及脆弱而无常的生命——村上春树展现的不仅是坚韧的姿态,还有应对一切困厄和失败的勇毅的能量。

从1982年秋天开始,村上春树持续跑了将近50年。几乎每天都在跑,每年至少跑1次全程马拉松,此外还在世界各地参加过无数次长短距离的赛跑。职业小说家的生涯也在这期间开始,或者说是为了小说家生涯而开始的长跑。坚忍、强韧而持久,这是村上春树作为跑者的特质。我看见过村上春树在纽约街头跑马拉松的照片,他身穿绛红运动背心和短裤,脚上是跑鞋,浑身都是结实的肌腱,湮没在众多选手中。

看着这照片,我想到川端康成、三岛由纪夫、芥川龙之介、太宰治,这些写出杰作的伟大作家,最后都是自尽而死,只是他们死亡的方式不同。日本文化有对自杀的赞美,对死亡的美化,这是残酷菊与刀之文化的一部分。村上春树从日本虚无的文化迷雾中跑出来,他以数十年如一日的坚韧和理性,以强健的体魄跑在人世。

在正体字版书《关于跑步,我说的其实是……》——简体中文版为《当我谈论跑步时,我想说什么》,村上写到:“这虽然是一本跑步的书,却不是关于健康的书。”而在前言“自讨苦吃的选择”中则写道:“把持续跑步对我这个人是一件什么样的事情,重新仔细思考,或自问自答而已。”他引述马拉松跑者的箴言说:“痛是难免的,苦却是甘愿的。”

《当我谈跑步时,我谈些什么(2015典藏版)》

[日] 村上春树 /著

施小炜 /译

新经典文化 | 南海出版公司

2015年9月

作家是书斋里的动物,这基本是世界艺文史的传统形象。当然也有例外,比如但丁后半生过着流放的生活。布罗茨基曾经做过伐木工,福克纳会开飞机可以做油漆工粉刷庄园的房子。然而村上春树的厉害在于,他是马拉松选手和铁人三项运动的健将,终年累月旷日持久,这更为困难。这需要训练出非凡的意志和耐苦的毅力。

“一日一日,扎扎实实。”村上引述美国禁酒团标语作为跑者小说家自况。“每天早睡早起地生活,确实地运动,做某种节制,吃对的食物,把这些排列出来,看起来虽然像傻瓜一样,不过长年累月地继续下去的话,自己身上会发生什么事?我有种想亲身看一看的心情。”

村上获得过耶路撒冷奖、弗朗兹·卡夫卡奖、安徒生文学奖、法兰克奥康纳国际短篇奖、西班牙艺术文学勋章等。近年来也经常出现在英国某家博彩公司的“诺贝尔文学奖赔率”榜单,坊间也将其形容为诺奖的陪跑者。

对于此类议论,我猜村上会一笑置之。就像他对访者所言:“不管全世界的人怎么说,我想我感觉到的事情一定比较正确。所以不管人家怎么想,我自己的步调一点都不乱。早睡早起,每天跑10公里,一天持续写10页,像傻瓜一样。真的,周围怎么说,都不必去听。”

村上春树曾经幽默地谈及自己期望的墓志铭:

村上春树

作家(也是跑者)

1949-20??

至少到最后没有用走的

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号