文博时空/文 梅边亭子竹边风,添种梁园一捻红。

不独装池称绝艺,画图兼似虎头工。

——这是清代著名文学家、学者、藏书家朱彝尊为装潢匠人顾勤所写的一首诗。顾勤是朱彝尊的“御用装裱师”,他的大部分收藏,都由顾勤为他修复、装潢。

类似朱、顾这样的交情,在书画圈、收藏圈很是寻常,宋代米芾与其装裱师吕彦直、近代的吴湖帆与刘定之、张大千与周龙昌,皆是其中美谈。

这种传统延续至今。书法家启功先生、画家黄胄、徐邦达、何海霞……他们都有一个长期合作的装裱师,他的名字叫张书刚。

如今已经退休的张书刚,曾是荣宝斋书画装裱技师。他出身于装裱世家,他的父亲张贵桐师傅是 1949 年之后京裱第一代传承人,荣获装裱“老艺人”称号,从小在琉璃厂随裱画名家赵翰章学徒,后来先后在融古山房、修本堂等处工作,技术精湛,在全国装裱界享有盛誉,多年来为国家修复过大量的古旧书画作品,1959 年参与装裱了人民大会堂《江山如此多娇》巨幅国画。

(左三为张贵桐师傅 图片为张书刚提供)

(1959 年装裱的《江山如此多娇》,画幅 10 x 7 米 )

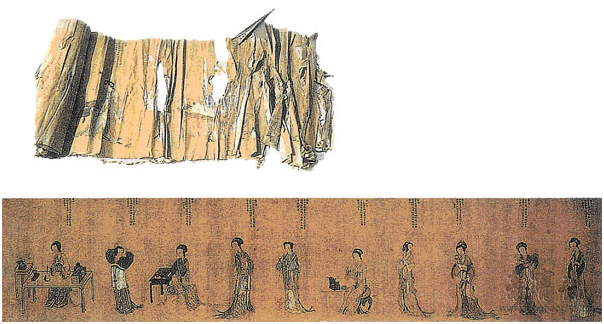

20 世纪 70 年代末,张贵桐师傅修复的两件古画震惊了裱画界,一件是明代钟钦礼的《雪景山水》,另一件是明代陈老莲的《瓶梅图》。两件原作均已破碎不堪,尤其难办的是,两件古画都残缺大块绢地。他运用高超的补绢技艺,经揭裱修补完成后,两件古画不仅不见破碎的痕迹,而且新旧绢丝对接得天衣无缝。

《雪景山水》修复前后对比,图片来自荣宝斋官网

修复前后的明代绢本长卷

张贵桐师傅还有一件被载入书画史册的轶事,记录此事的人,竟是徐悲鸿。

1953 年,画商李心田携带一幅圆光古画来见徐悲鸿。画面描写的是一武士骑马涉水,骑士的面容、双手和马的全身都显现黑黄的颜色,且有斑斑霉迹。徐悲鸿判断为明人笔墨,买下后找裱画师张贵桐师傅处理。张贵桐师傅把画打湿,用细绳围拢画的边缘,倒上火酒点燃,瞬间使画面焕然一新,涉水的黑马变成了白马,骑士的黑脸黑手也还原了本色,整个画秀润明朗,非同凡响。徐悲鸿喜出望外,提笔将此过程记录在画的后面:“癸巳三月画估李心田携此求售,余览其颇有意味,但画中人面貌双手黧黑,马亦全黑。似为明人笔墨,即收之。而请张贵桐君涤治。张君用火酒一烧,人物与马俱变色,有人断为元人笔。余无不疑,盖可谓现世所存中国画中人马精品之一也,喜出望外。为记其梗概如此。同年五月,悲鸿誌。”

(张贵桐师傅修复,徐悲鸿做誌的元代圆光古画 图片为张书刚提供)

荣宝斋的装裱车间成立于 1956 年,张贵桐师傅曾长期担任车间主任。在小的时候,张书刚就经常去车间玩,耳濡目染,接触了不少装裱流程。1977 年,上山下乡回城的张书刚追随父亲的足迹,进了荣宝斋装裱车间,他先以徒工身份学了 3 年新画的装裱,又开始学习旧画的修复,直到 1989 年,才开始独立进行古画修复,他第一幅独自修复的古画,是一幅明代画家祝枝山的书法作品,从清洗、揭裱到修复、全色,前后共花了 3 个多月的时间。也在那个时期,由父亲张贵桐师傅装裱过的人民大会堂《江山如此多娇》因气候干燥出现裂缝,大会堂委托荣宝斋对原画进行复制、装裱,张书刚也参与了此项工作,相隔 30 年,两代人在同一作品上接续了工作。

占了琉璃厂半条街,有三百年历史的荣宝斋,是北派装裱的代表,也是国家级非物质文化遗产传承技艺的拥有者。我国的书画装裱技艺始于南北朝时期,在宋代发展至巅峰。随着时代变迁,装裱技艺以其风格差异,分成了“苏裱”、“扬裱”、“京裱”三种风格,京裱即是北派装裱,它深受宫廷文化影响,特点是裱件薄、平、齐,色彩艳丽协调,款式潇洒大方。

张书刚进到荣宝斋,给父亲的保证是“我绝不会给您丢人”。按照荣宝斋的规矩,他老老实实地做了好几年的学徒,像一个小跟班一样,为师傅们打下手,认真跟每一个师傅学手艺。

在张书刚的记忆中,在荣宝斋学艺,有一套严格的规矩。前三年是学徒,要学习新画的装裱技术,熟练掌握每一道工序。三年后,师傅会看你是否已经掌握了新的技能,慢慢地让你参与旧画的修复。学艺之初,师傅不会让徒弟亲自动手,直到确认徒弟已经具备能力且不会出错,才会让学徒动手修画,后面这一步,往往也要经历 3 - 5 年的时间。因为书画装裱这项工作是一门高超的技艺,要干到老学到老。由于每张画的破损和残破情况是不一样的,要根据残破书画具体情况来制定修复方案,和同行一起共同交流、沟通、总结经验、传承技艺。

这种管理方式来自于对“活儿”的尊敬,作为一个商业机构,荣宝斋接手的每一件书画都来自顾客的委托,与博物馆类单位不同的是,荣宝斋必须按时、按需,来完成接到的“活儿”,服务于顾客的要求。也因为此,荣宝斋的匠人们,有一套遵循老北京传统商业文化的工作方式。

(张书刚在修复工作中)

张书刚接到的每一个“活儿”,无论是来自荣宝斋的指派,还是亲朋好友的委托,他都会写一张信息完备的收条,里边的内容包括哪一天、谁、拿来的什么画;画的成色如何,尺寸多大;对方要求怎么装裱、修到什么程度,要求多长时间完成……所有这些信息原原本本写好,由双方确认后,一式两份,各拿一张。等到“活儿”完成,交给顾客的时候,要把收条收回来。这既是对双方的一种约束,也是对作品的一种保障。

再好的装裱师,也有自己没把握的地方;再好的修复手艺,也有挽救不了的伤病。按照荣宝斋、乃至琉璃厂的规矩,拿到活,装裱师要老老实实地告诉客人:这个地方我能修,那个地方我修不了;这个地方可以这么修,修完了之后可能存在什么问题,多少年后会产生什么变化……如果有什么地方自己没把握,除了要跟客人说清楚外,有时候还要给客人推荐能处理好的别的装裱师。

这些基于商业文化的处事原则,构成了荣宝斋匠人技艺的组成部分。在这里,一个好的装裱师不仅仅要懂手艺,还要懂客户,懂书画“圈子”。

(张书刚修复过的一幅赵孟頫的字 图片为张书刚提供)

能成为启功先生等大家的“御用装裱师”,凭的不仅是手艺,还有如何待人接物。在多年与这些书画大家的接触中,张书刚形成了一种用手艺帮对方思考,帮对方创作的能力。

1998 年夏天的一个晚上,张书刚在家接到了启功先生的电话,问他是否有空,能否马上到自己家来一趟。张书刚马上打车去了启功先生住的北师大家属红 6 楼。

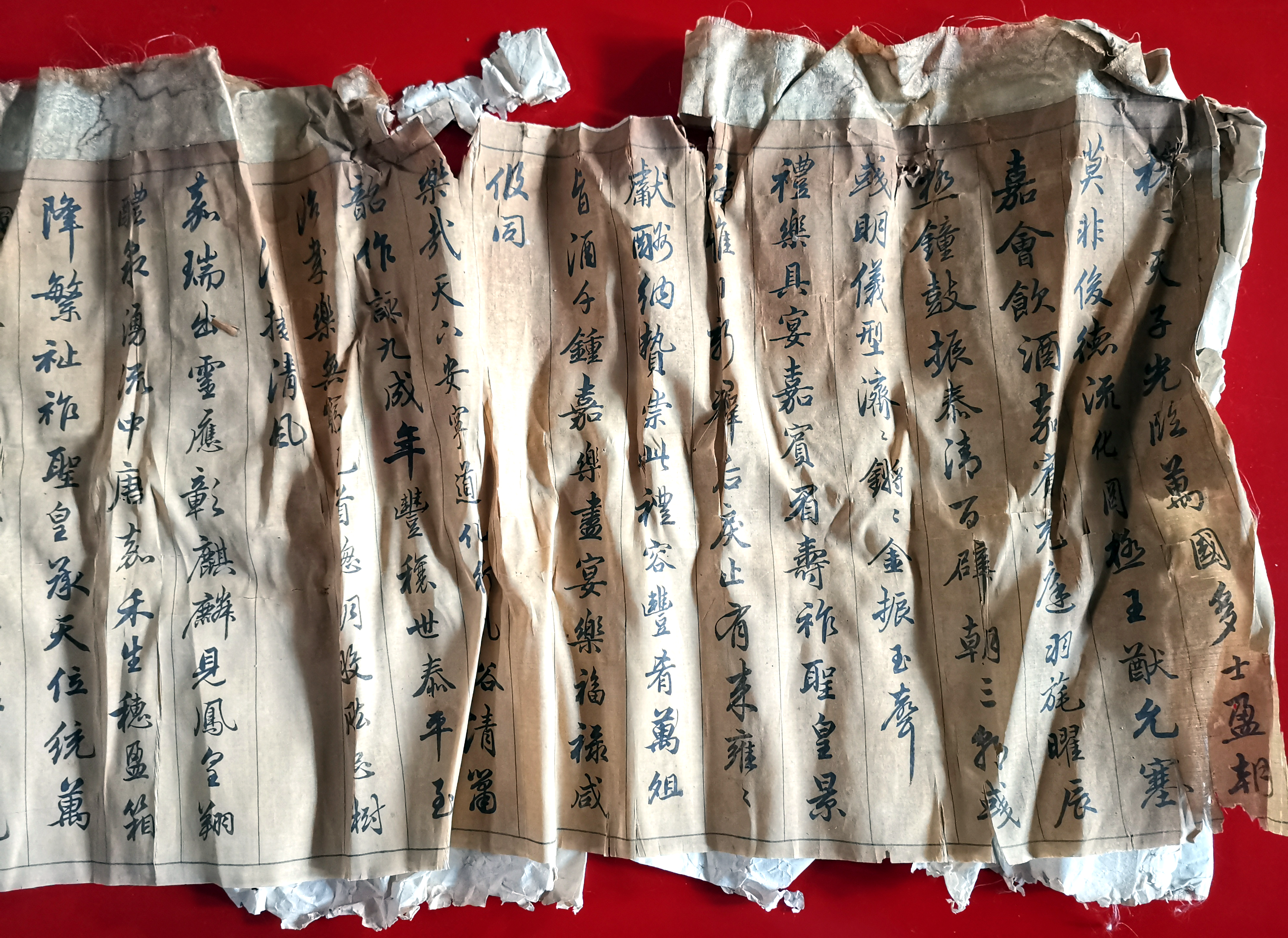

到了启先生家才知道,启先生这天给一个香港老板写了一幅书法,本应几天后交给对方,但他写错了三个字。此幅书法全文共一百多字,如果废掉重写,一方面时间来不及,另一方面,写 100 多字对于已经 80 多岁的启功先生来说,体力消耗也太大。着急的启先生见到张书刚,就问他有没有什么办法。张书刚展开看了一下,字是楷书,每个字都很端正,字和字之间清爽地分开,没有连笔。他心里有了点底,再问启先生:“您还有没有同样的纸?”启功说有,他马上胸有成竹地说“我来处理”,并保证最晚后天就可以拿回来。

当晚 9 点多回到家后,张书刚立刻把这幅字放在装裱台上,用装裱行话里“挖款”的手艺,先把错字连字带纸挖掉,将口子边缘的纸闷湿,搓薄,将同样的一块白宣纸剪成和口子同样大小,边缘也做好处理,用小毛笔刷上稀浆糊,补好后再托一层薄薄的宣纸,当晚晾干上墙,第二天干后,就完全看不出来,就像有三处字本来就没写一样。

第二天晚上,张书刚把处理好的字还给启功先生,启先生补全了那三个字,张书刚再装裱成画轴,一幅险些废掉的书法作品就这样复生了。

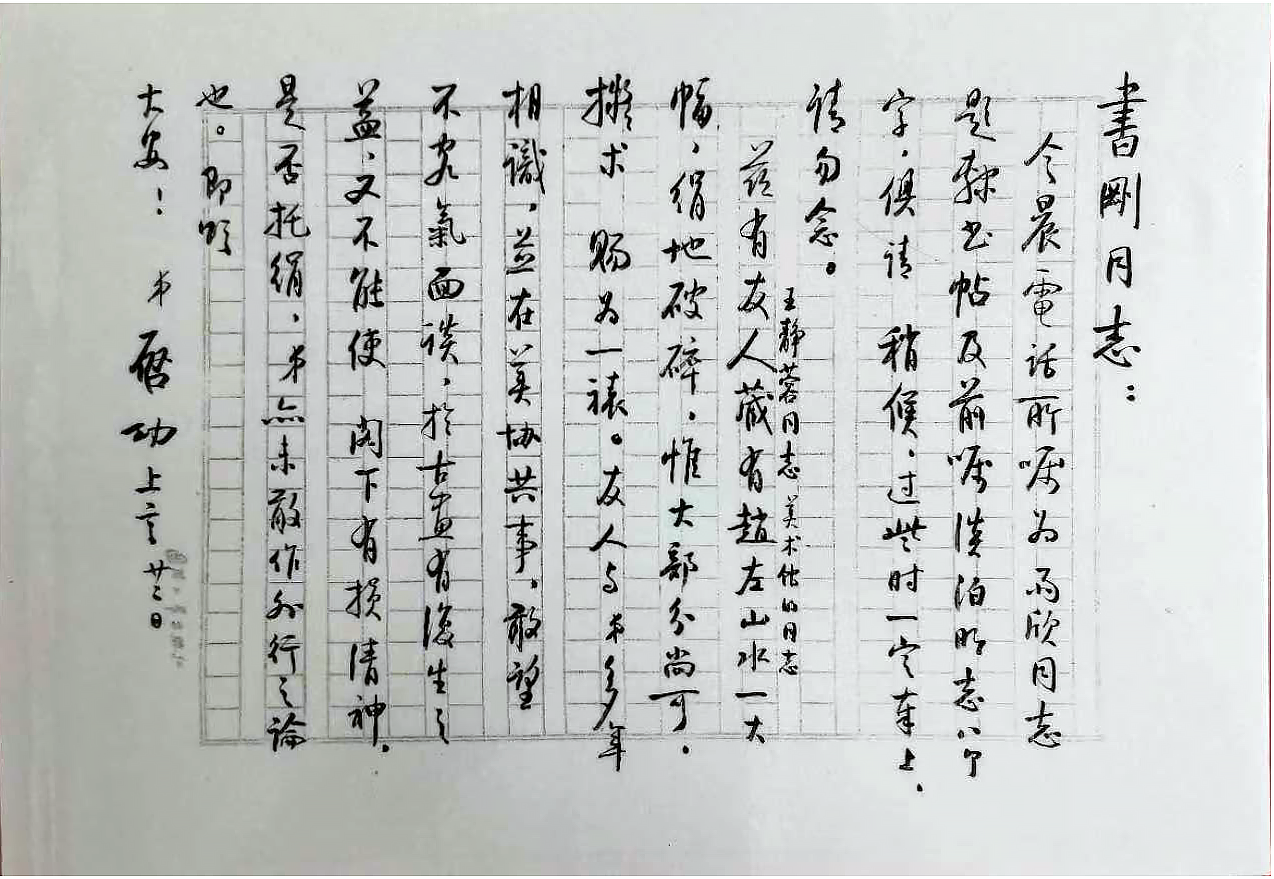

(启功先生当年给张书刚写的字条 图片为张书刚提供)

徐邦达先生是我国著名画家、书画鉴定家,他在古代书画鉴定领域享有盛名,被人们亲切地称为“徐半尺”——传说任何一幅书画,只要在他面前展开半尺,无需看完全画,他就可以判断出画作的真伪。

张书刚也长期为徐先生裱画。有一次,徐先生画了一幅长卷,画了一部分后,感觉心里没底,就把张书刚找来,对他说:“你能帮我处理一下吗?就是把这个画卷托一下,让我看看效果,我再决定要不要继续画下去。”中国画有个特点,俗话说“三分画,七分裱”,表达的是画在装裱之后,完全展开抻平,画心背后托了颜色质地都合适的命纸,画上的色彩才能鲜艳立体起来,画意才能完全展现。

张书刚拿到的这幅画是一幅山水画,画卷已经完成了 6 尺多,高度在 1 尺多。他拿回家后进行了初步的装裱,在画心后面托了一层宣纸,并在画的前面后面都留出了很长的空白,为徐先生留出作画题字的余地。在宣纸的衬托下,之前画上的层次感都出来了,山更突出了,云雾也像在浮动一样。徐先生很满意,在这个基础上继续画了下去,最终画到了 12 尺长。

一般来说,画作的装裱都要在画完成后再委托人进行,“先托一下看看效果”这样的需求,在正常市场上是无法完成的,也只有长期合作的“御用”师傅,才能与自己达成这样的默契。张书刚的父亲张贵桐师傅在世时,徐邦达先生一直是找张贵桐师傅为自己做这些事,张贵桐师傅去世后,信任就转移到了他的儿子身上。

被认为是书画装裱“圣经”的《装潢志》中谈到装裱师对书画家、收藏家的重要时曾说“好事贤主,欲得良工为终世书画之托,固自不易,而良工之得贤主以骋技,更难其人。苟相遇合,则异迹当冥冥降灵,归托重生也。凡重装尽善,如超劫还丹,机缘凑合,岂不有神助耶?而宾主定当预为酌定装式,彼此意惬,然后从事,则两获令终之美。”“书画之命,我之命也,趋承此辈,趋承书画也。”这两段话,可谓古往今来书画与装裱互为性命的最标准总结,也是为什么书画家一定要有长期信任的装裱师的原因。

“好花都要绿叶衬,画是花,装裱是叶。我们的工作,就是要做好这个叶,把花的美好衬托出来。”张书刚这样总结他帮书画家们做的这些事情。

采访中,张书刚并不很强调他的手艺,很多装裱过的重要作品,他都没有保留记录。对他来说,做好这些工作是平常,也是本分,他关注更多的,是如何让他的这些老客户、老朋友们满意,如何保持他的口碑和别人对他的信任。他自己并没有意识到,他们父子的这种对生活和工作的态度,和与书画家们的这种交情,正是琉璃厂三百年商业风气的缩影,也是中国一千多年书画历史的典型。

排版 | 阿树

设计 | 阿树,子彤

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号