(图片来源:图虫创意)

王松林/文

一

“清醒从不关注受难的激情”,这是安托南·阿尔托1926年在其《地狱日记残篇》中写下的,紧接着他说“这轮回的,根本的殉道。灵魂虽活着,但它的延续服从暗蚀”。

安托南·阿尔托一生都在与“自身”对抗,也在与全世界为敌,确切说,在与那些未发现个体“黑洞”的大多数人为敌。

笔者初见安托南·阿尔托的名字,是在国内戏剧届广为流传的那本大名鼎鼎的小册子——《残酷戏剧——戏剧及其重影》上。它被列入“外国戏剧理论小丛书”,阿尔托是被以法国戏剧大师的身份介绍到中国的。内容简介中除了对其戏剧理论做了概述外,颇引笔者注意的是以下几句介绍:“阿尔托本人曾是超现实主义者,又因为他吸毒,并几次住进疯人院,他的文思与文笔缺乏严密的逻辑,而是充满幻想,不断跳跃,一切凭直觉、凭即兴,颇为费解。尽管如此,他仍不失为一位戏剧大师……”。

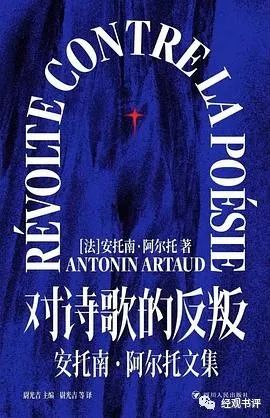

文字不多,却引起了笔者的好奇心,后又见到苏珊·桑塔格对阿尔托不俗的评价,越发激起了对安托南的兴趣。及至近日购得《对诗歌的反叛——安托南·阿尔托文集》,才得以走近这个集诗人、戏剧人于一身的“癫狂者”的精神世界。

阿尔托的一生,身体备受煎熬:4岁有脑膜炎的症状(看东西有重影),18岁出现短暂的抑郁症状,21岁开始在精神康复中心接受定期治疗,并遵医嘱服用阿片酊。24岁到巴黎接受治疗,36岁尝试戒断阿片酊,41岁因违反都柏林法律被遣送回国,开始了9年的精神康复治疗——电击治疗是定期的,按当时的说法是可以使病人在几个月内处于无意识状态之中。不难想象此种治疗的“威力”有多大。52岁那年,他便因癌症去世。

看到这样的经历,一般人无论如何也不会将他与诗人、戏剧人的身份相联系,但恰恰是这位大众眼中的“异类”,写出了令人诧异、惊悚却又频频点头的诗歌;他对戏剧的再诠释,影响至今,甚至被一些人誉为“西方当代戏剧的精神领袖”。

《对诗歌的反叛: 安托南·阿尔托文集》

[法] 安托南·阿尔托/著

尉光吉 王振 石可 马楠 宫林林 丁苗 曹雷雨/译

四川人民出版社

2022年10月

二

苏珊·桑塔格说:“疯子也许知道太多的真理,以至于社会要通过放逐这些不幸的先知来实施报复。”是的,对于阿尔托发表在《超现实主义革命》上的文字,现在的读者也很难不将其看作痴人说梦——抑或对这份刊物嗤之以鼻。但事实上阿尔托正是该杂志活跃的撰稿人,自1925年起他在此发表了大量文章:

“抛弃存在的洞穴。来吧。精神在精神之外呼吸。告别你家的时候到了。服从普遍的思想。惊奇是思想的核心。

我们来自精神之内,头脑之内。理念,逻辑,秩序,真理(首字母大写),理性:我们将它们统统抛入死亡的虚无。瞧瞧你的逻辑,先生,瞧瞧你的逻辑吧,你不知道我们对逻辑的仇恨会领我们走多远。

只有通过一种生命之流的改道,一种强加于精神的麻痹,人才能将生命固定于它所谓的真实地貌,但真实不在这地表下。所以我们渴望一种超现实的永恒,我们很久前就已停止在当下考虑自己,宛如我们都是自己的真影子,我们不允许你到我们的精神里烦恼我们。

无论谁评判我们,他并未生于我们想要体验的精神中。我们所谓的精神,外在于你称呼的精神。你不能太过关注那条锁链,它把我们束缚于精神的僵化愚蠢。我们的手已放在了一头新野兽上。天堂回应我们的麻木荒谬。你回避问题的这一习惯,阻止不了指定之日天堂的开放,及一个新语言在你愚蠢算计中的扎根。我们说的是你思想的愚蠢算计。”

——《晚餐就绪》,1925年《超现实主义革命》第3期

这是阿尔托较为温和的表达,在《致信佛教学者》《超现实主义研究局的活动》《致法兰西喜剧院经理》《致信欧洲各高校校长》你会看到几乎是无理由的“指责与谩骂”。当然,这些文章不能孤立来看,是有前因的。即便是“指责与谩骂”,仍有阿尔托特有的语言方式与内容;到了《致信精神病院的医务主任们》,或许发现此前几篇或许礼貌许多:

我们不谈任意拘禁的问题。你们只要仓皇否定,便可高枕无忧。开门见山,我们要谈为数众多的囚犯,按官方定义,彻底疯掉的人,也就是被武断拘禁的人。我们反对任何形式的干预,阻碍谵妄的自由发展。谵妄是合法的,同任何类型的人类理念或行为一样,合情合理。

意图压制反社会反应,如同妄想一般,在原则上不可接受。所有个体行为都反社会。疯人毕竟是社会专制的个体受害者。以人所特有的个体之名义,我们要求释放那些感官犯人。我们要告诉你们,法律固然强大,但无力禁锢所有思想之人,行动之人。

无须强调,某些疯人的表现,具有完美的灵性,至于他们,我们完全能够重视,我们只须承认,他们的现实观及其产生的所有行为完全合法。

听好了,明早,在你们巡视时,在你们想要和他们说话时,虽然你们听不懂他们的语言,但你们必须承认,你们凌驾于他们的唯一优势,是暴力。

——1925年,《超现实主义革命》第3期

阿尔托对社会问题关注也超出常人预期,超现实主义运动领袖安德烈·布勒东很早就发现了阿尔托的与众不同,引起他注意的是阿尔托与《新法兰西杂志》主编雅克·里维埃尔被公开的通信。

事情发生在1923年,时年27岁的阿尔托将自己早期的几首诗投稿以求发表,身为《新法兰西杂志》这份重要文学刊物主编的里维埃尔对这位初出茅庐的小年轻的作品颇不以为然,用他给阿尔托回信中的话“但在审稿方面我经验丰富”。不过,出于职业道德与对后辈的提携,他还是拿出了足够的耐心,“能感受到您的天赋如此集中于一个朴素的诗歌目标,完全不受您的脾气秉性支配。耐心一些,稍做修改,去掉某些歧出的意象或用笔,您必能写出完全有条理的、和谐的诗歌。”

但事与愿违,这封写于1923年6月23日的简短回信,却成了两人分歧的开始。应该说他们都在真诚地表达自己,只不过主编在以文学标准要求作者,而阿尔托有着迥异于一般作者的大脑——那里面存在着吞噬一切、又释放海量信息的“黑洞”——而他正是因此才要借助《杂志》加以释放。

一个在就“当前”的文学谈论文学,另一个在以超现实的文学标准谈论写作,如此的谈话只能平行延伸,却无法相交。看看阿尔托对自己早期的诗集《天空的十五子棋》的评价,“它们有一丝陈旧的文学气息……就像是一种忿激之无能的招供”;同时他认为“言语是一摊烂泥,它被苦痛而不被存在照亮”。这种对言语的不可信、不值得使用,使他的写作绝不同于那些蜚声世界的作家,“我的声音不叫蒂坦尼娅,奥菲利亚,贝雅特丽丝,尤利西斯,莫雷娜或丽姬娅,埃斯库罗斯,哈姆雷特或彭忒西勒亚”。

当然,彼此的通信绝不是全然无效的。虽然阿尔托在信中情绪十足,且左右而言他,但雅克·里维埃尔还是凭借其敏锐的洞察力和其包容、多元的思想在这些风马牛不相及的文字中捕捉到这个年轻人的真诚、“天赋”、痛苦和孤独:

我的诗歌散乱不堪,形式缺陷不全,我的思想持续衰退,但一定不是由于练习不足,方法失度,智力停滞;而是由于我的灵魂中心崩溃,由于使我的思想遭受一种既本质又瞬息的侵蚀,由于我发展的物质利益暂时无法被占有,由于我思想的构件发生异常的分离(思考的冲动,在思想的每一个终端层上,经过每一阶段,穿过所有的思想分支与形式分支)。

有某种东西毁灭了我的思想;它并未阻止我成为我可能成为的存在,但它让我,可以说,悬而不决。某种鬼祟之物劫走了我所发现的言词,降低了我精神的张力,在其实体中渐渐毁灭我思想的实质,甚至,抢走了我记忆中的习语,让我无法表达我自己,无法转述最不可分离、最为具体、最具活力的思想之扬抑。我不会详细说明。我不需描述我的状态。

——1924年1月29日,安托南·阿尔托致雅克·里维埃尔

想必安德烈·布勒东在看到这些发表的信件时和《新法兰西杂志》的主编有着同样的感受,才促使其将阿尔托招致麾下,给他提供了一个自由表达的空间(1925年第3期《超现实主义革命》,几乎成了阿尔托的专刊,而他绝不会放过这难得的机会,并将主题定为“1925:基督教时代的终结”)。应该说,雅克·里维埃尔同样是智慧的,他没有发表阿尔托的诗歌,却以公开信件的方式,将这个年轻人及其“思想”介绍给了世人。

三

阿尔托是痛苦的——苏珊·桑塔格说他“思考和运用语言成为永远的磨难”;阅读阿尔托同样是痛苦的。

读者痛苦于他的自我挣扎,但绝不该因此而将他崇高化、理想化。对这位备受折磨的“精神病患者”,同情者有之,质疑者更是大有人在,就是洛特兰热与波德里亚讨论他时也认为,阿尔托在与雅克·里维埃尔的通信中“故意把自己装扮成一个病态案例,以此强行引起出版商的注意”。但,阿尔托就是阿尔托,他像通灵的巫者,自言自语地叨念着仅有他能感触到的平行世界的圣谕;他又像先知,启示着世人。有时,他感到对黑铁时代人们真的已无话可说。

痛苦成为其创作的题材,与源源不断的动力。他对现实冷静的观察、判断,与其自我世界挣扎的外溢思想形成了强烈的反差。9年疯子的标签(当在戒毒所填写问卷时,他意识到“像自己”这样的人们还真不少)对阿尔托无疑是另一种“加冕”——很不幸,1930年代的法国并不宽容,但鬼使神差,“另一种力量”使他在1940年代得以回归。

阿尔托认为,每一种声音都该被倾听,即使是某人感触到人类世界外的信息所发出的胡言乱语。他不认为那是可以忽略的,相反,这些更有意义,更值得探讨。

起初,他在意这种不理解,后来他已经不在期望,不再幻想可被理解。正是这种不理解,恰恰坚定了他的自信,他的傲慢来自他比常人感知到了更多外部的信息——他开始对“黑暗事物”产生了象征性崇拜。

写作是他接收外来信息无法稀释、消化后的外溢。他以此来消解痛苦,但事与愿违,这又给他制造了两个新的痛苦:语词使用的不可信和不被大众的接纳。如雅克·里维埃尔给他信中所写“但当您试图详细说明您的病症时,您又如何完全逃脱了它们?是不是因为当您不牵涉其中时,您的焦虑就把您所缺失的力量与清醒赋予了您……”这种第二十二条军规式的逻辑,确实令诗人无法自洽。但,一种色即是空式的精神与肉体同一苦痛,在阿尔托看来绝不可以割裂开来。

在“神经称重仪”“灵薄狱之脐”“地域日记残篇”“被束缚的木乃伊”等诸多篇章,上述主题从未偏离。“对于戏剧,他是要颠覆而不是革新。他要打破语言形式和社会准则,恢复戏剧的生命”。而戏剧只不过阿尔托其中一个抓手,犹如对诗歌的“反叛”,他要挑战的,是全部!

四

本书编选说明中写道“安托南·阿尔托,正如他对自己的称呼,一个‘被遗忘了的诗人’、一个‘戏剧的敌人’、一个‘身体的反抗者’,用他爆炸的神经和野兽的怒吼,给这个时代的文学、艺术和思想,留下了属于他的癫狂、叛逆又残酷的独一印记。”

人们对世界的认知,有时要靠科技的进步;70年过去了,或许对安托南·阿尔托思想的理解,也要辅以科技的手段。庆幸的是,人们并没有真的“忘记阿尔托”(让·波德里亚语),恰恰相反,他对艺术、文学、现实的“预言”与批判,让在他之后的人们时常可以找到对应。时间进入21世纪,愈来愈多的人愿意相信,在阿尔托的大脑中确实存在一个“黑洞”,并在里面作用出一场持久的风暴。

(作者系中国戏剧出版社编辑)

京公网安备 11010802028547号