(图片来源:北大国发院)

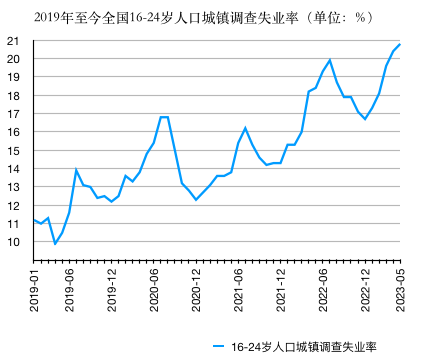

记者 田进 5月,16-24岁人口城镇调查失业率(以下简称“青年失业率”)达20.8%。自4月青年失业率历史首次突破20%以后,再次创下自2018年1月此数据定期公布以来的新高。

自2020年以来,青年失业率曲线呈逐年上扬态势,且青年失业率每年均呈倒“V”型增长,7、8月达到年内高点。按季节走势判断,目前青年失业率可能仍处在爬升阶段。

(数据来源:国家统计局 制图:田进)

6月15日,针对今年以来广受关注的青年失业率走高,国家统计局新闻发言人付凌晖在新闻发布会上介绍,总的来看,青年失业率处在高位。从总量看,初步测算,5月份,16-24岁青年人总量大概有9600多万。16-24岁很多是在校学生未真正进入到劳动力市场,进入到劳动力市场寻找工作的有3300多万,这3300多万当中有2600多万已经找到工作,大概有600多万目前还在寻找工作。下阶段,随着经济持续好转,就业保持总体稳定有较好支撑。

北京大学国家发展教授卢锋判断,目前国内正处于1978年改革开放以来青年就业的最困难时期。并且,较高的青年失业率不是一个短期问题,可能在未来一段时期内(比如2-3年内)都会持续存在。

另一方面,数据显示,青年失业率和整体失业率的分化在加大——1-5月,青年失业率由17.3%逐步升至20.8%,而城镇调查失业率由2月的5.6%缓慢下滑至5月的5.2%。其中5月25-59岁劳动力调查失业率降至4.1%,已经低于疫情前2019年同期水平。

(数据来源:国家统计局 制图:田进)

卢锋于今年3月发布的《疫情期就业困难或显著低估——近年我国城镇新增与净增就业反差透视》中也提到,近两年我国城镇新增与净增就业不一致大幅激增,反差值从疫情前五年均值229万飙升到2021的767万人和2022年的2048万,提醒现行就业统计或存局限和盲点。对此,文章得出的结论是,城镇新增与净增就业反差激增大体可用三方面异动解释:一是城镇失业人数上升,二是城镇劳动参与率下降,三是农民工返乡人数增加。

总体上,卢锋表示:“2023年经济处于持续复苏状态,未来整体失业率压力不会很大,但青年失业率依旧是一项难题。未来,还需要宏观经济保持在一个比较合理的增速上,才能保证充足的岗位提供量。同时,还需要采取各项举措来千方百计保就业。”

在这样的背景下,如何去理解当前青年失业的现状?青年失业率走高是否会成为中长期问题?哪些因素导致了青年失业率的走高?可以采取哪些举措去应对?

针对上述问题,近期专访了北京大学国家发展教授卢锋。作为长期研究宏观经济学的学者,他曾经担任财政部、人社部以及国际组织AMRO(东盟与中日韩宏观经济研究办公室)咨询组专家成员。

(北京大学国家发展教授卢锋 受访者供图)

|对话|

:1978年改革开放以来,青年人就业曾面临过哪几次比较严重的冲击?

卢锋:改革开放以来,国内此前一共经历过四次比较大的青年人就业冲击。

第一次是1980年的知青回城。当年回城知青数量很难有准确的统计,一些统计显示为约500万。当时全国城镇就业人口只有约1亿人,如果把500万人都视为失业,相当于整体失业率增加了四五个百分点。

当时就业压力引发了一系列改革,特别是放开个体户,同时由于宏观经济在改革初期增长得很快,1982年,回流知青的就业需求基本被消化。相当于这一次比较严重的青年失业只持续了不到三年时间。

第二次是因为1989年宏观经济增速的下滑。1989、1990年中国GDP增速分别为4.21%、3.92%,比改革开放前30年中国GDP平均增速降低了约6成,这样低的GDP增速一直到2020年才被打破。

但这一次宏观经济的波动对城镇失业影响不是那么大。宏观经济不好,劳动力市场最先受到冲击的主要是农民工。1989-1990年城镇登记失业率上升了不到一个百分点。当然,城镇登记失业率在反映失业情况方面不是很灵敏,但总体上,当时城镇就业受到的冲击比较小。对劳动力市场的冲击主要表现在:农民工转移到城市的人数大大减少。1989-1991年,农民工转移到城镇的人数平均约为100万,远远低于早几年的600余万。也就是说,这次失业压力也很大,但更多被农民工转移至城镇的数量减少而消化。

第三次为1998年的下岗潮。1997-2002年,这四五年时间是改革开放以来,整体就业最困难的时期。预估有上千万人甚至2000万人下岗失业。尽管登记失业率仅增加1个多百分点,但按照我们的测算,如果把下岗工人算进去,整体失业率可能在8%上下,这是非常严峻的就业压力。

不过这个时期对青年人就业的冲击反而比较小,影响最大的是当时40岁、50岁那一代人。因为年龄的缘故,他们知识和能力结构比较稳定固化,转岗适应其他工作岗位比较困难。而当时,东北年轻人就大量迁往南方,所以青年人就业压力不是主要矛盾。

2008-2009年的就业压力持续时间其实很短。2008年底,发生了1500万-2000万的农民工短期回流,里面包含了大量年轻的农民工。但是紧接着政府出台了“四万亿”一揽子刺激措施,到2009年第二个季度经济就开始快速反弹。加上国际上美国、欧洲经济也在刺激政策下恢复得比较快,所以这次外部危机冲击派生的宏观经济波动,从农民工转移、新增就业人口等劳动力市场指标上有不同程度显著表现,但是在城镇登记失业率年度数据上几乎是波澜不惊。

:对比前四次失业情况,目前青年人的失业现状?

卢锋:目前国内正处于1978年改革开放以来青年就业的最困难时期。

按照季节走势判断,今年的青年失业率可能还在继续走高,在七八月达到峰值。2020-2022年,青年失业率已经连续三年处于较高状态。如果顺利,青年失业率回落到均衡状态至少需要两三年。算下来,这次青年失业率高企总共或持续五年以上。

并且,2020以来,青年失业率整体趋势是上升的,说明青年就业困难整体在增加。我认为,判断青年失业率走高是一个中长期问题可能比较勉强,但它至少会在一段时间内持续存在。

:从2020年以来,为何青年失业率整体会逐步走高?

卢锋:这是多重因素作用的结果。

从劳动力供给角度来看,全国劳动力供给数量在下降。国家统计局数据显示,全国就业人员总量从2018年开始下降,劳动年龄人口(15–59岁)在2012年开始下降,从2010年至2020年,减少超4000万。

但根据“七普”等数据的观察和推测,青年劳动力供给一直到2030年都会持续上涨,而高校毕业生可能在今后的三五年内,也会继续上升。2022年大学毕业生数量为1076万,2023年相比2022年增加82万达1158万人,高校毕业生的增加也使得青年就业的总量和摩擦性失业都在无形地增加。

其次,2023年经济确实在恢复,这有利于青年人就业,但宏观经济的恢复没有原来预想的那么好、那么顺利。这导致企业特别是中小企业的用工信心不是特别强,这同时也会带来一个新的问题:即便短期内经济复苏、终端产品需求增加,企业会将其看作短期现象,在增加岗位招聘数上不会马上作出反应,而是采取比较谨慎的扩招态度,宁愿增加员工加班时间。这也是导致就业不利的一个重要因素。

第三,人工智能的普及对未来的就业也会产生一定的影响。甚至企业在增加用工方面,也会因为AI的普及而变得比较审慎。

另外,疫情期间遗留的问题也开始显现。前几年找不到工作或找到过渡性工作的人群,也会开始积极地寻找工作,这会进一步增加岗位的竞争情况。

短期内,很难想象上述原因一下子就消失,至少短期没办法解决。

:2-5月,城镇调查失业率在走低,你如何看待整体就业市场的失业率走势?

卢锋:相比青年失业率,我觉得整体失业率未来压力不大。1962年,全国出生人口出现了一个跳升(1962年,全国出生人口由前一年的1189.9万跳升至2464万),按照时间推算,2022年-2023年,满60岁退休的人口数会显著增加,这个因素会导致总体劳动力数量相比前一年更大幅度减少。如果工作岗位需求不变,这对满足整体劳动力需求是有利的。

从就业形势来看,虽然4、5月一些宏观经济数据的增长不达预期,但经济仍处于持续恢复状态。因此总体上,城镇调查失业率不会是一个特别大的问题,年度数据保持在5%-5.5%不是很困难。

:面对走高的青年失业率,我们应该采取哪些举措?

卢锋:还是根据问题产生的原因来去讨论如何应对。

首先,宏观经济保持一定的增速是基础。从经济学角度来看,劳动力需求是派生需求,宏观经济形势决定了企业主用工需求的增长。宏观经济对就业形势的制约是近几年一个非常突出的问题。

前几年,经济增长主要受到了疫情的制约,虽然现在疫情的直接影响已经消失,但经济增长依旧面临一些问题,比如现在宏观经济政策比较强调跨周期调节,下一步有必要更加重视适时适度进行逆周期调节。

其次,重视民企的重要性,这也是市场层面一直在强调的。对民企的一些扶持政策还是要落实到位,解决引起民营企业信心不足或预期不强的问题。因为年轻人在就业上往往缺乏经验,需要花时间培养,对于企业而言,如果预期不好,就不会轻易招聘年轻人。

同时,青年人就业也受到一些力度比较大的政策的影响。合理监管是政府的基本职能,但监管要透明化、法治化,尽量减少对就业的冲击。比如,2021年校外培训、房地产、互联网行业收缩下,影响的就业人群主要就是年轻人。

最后,一些持续促进就业的政策还是需要继续推进。比如支持国有企业扩大招聘规模、稳定机关事业单位岗位规模以及5月15日人社部等十部门提出实施的“百万就业见习岗位募集计划”等。“百万就业见习岗位募集计划”可能没办法解决根本性问题,但作为过渡方案也能发挥诸多作用,过去也有过类似的办法。

总之,但凡能帮助年轻人就业、短期内缓解就业压力的举措,我觉得都是有益的。当然,政策措施还是要尊重青年就业人口本身的主观偏好、诉求,提升相关干预措施实际成效和持续性。

京公网安备 11010802028547号