邹卫国/文

风光的广州十三行总商、“同文行”的潘有度希望激流勇退的时候,还算幸运,1807年,他花掉了10万两银子贿赂之后,竟获批准。

广州十三行是清廷对外贸易的代理人,一定意义上,它是帝国全球贸易的中枢,诞生了一批当时地球上最富有的人。潘有度为金川战争捐赠了巨款,乾隆年间还被赏三品顶戴,其纠合行商建立了文澜书院。《广州洋货十三行》并没有给我们十分具体地勾画出潘有度希望引退的原因。

大约在此10年前,其前任总行蔡世文破产自杀,不知道这对其是不是一个冲击。尽管拥有着帝国贸易的代言人身份,但这并不能完全保障他们的生意。是否行商们的债务使其压力巨大?抑或关督、胥吏的敲诈勒索使其不厌其烦?还是洋人的强势令其身处夹缝?

其他人就没那么幸运了,1809年“怡和行”兴盛之时,当时的全球首富伍秉鉴即欲退办行务,经反复请求,直到1826年才获海关监督批准。伍秉鉴获批的时候,“天宝行”梁经国亦以老病请退,由其子接办行务。

中国的国际贸易历史悠久,广州十三行的历史,为我们提供了一个非常好的观察窗口。《广州洋货十三行》就是从国际贸易关键的参与者的角度,澄清了这段历史的若干问题。就清朝广州十三行的历史,其有部分藩王的历史渊源,过渡于市场,激荡于官商、皇商,进而步入制度化的外贸独占垄断。只是,垄断地位在鸦片战争之后的《南京条约》中被废,尽管他们一度试图复其独占地位,但未能如愿。最终,十三行在1856年的西关大火中被毁之后,悄然从历史中离场。

作者彭泽益在书中说:“……洋货行商人资本,仍不忘和土地相结合,并且从雍正到道光年间,洋行商人一直沿着封建社会官商勾结所走的老路亦步亦趋,当然是不会有出路的。广州行商终于不断地趋向衰落和破产,乃是历史的必然结局。”

听民自便

康熙二十二年(1683年),清廷开放海禁。海氛廓清之后,沿海的民生迫切需要改善。清廷认识到:开海,无疑可以改善民生,而这种活跃,还有利于内地省份的经济。

康熙二十四年(1685年),清廷分别在广东、福建、浙江、江南四省设立海关,专司四个港口的海洋贸易和关税事务。

粤海关设立的一个重大改变,就是将洋货分开管理。在这之前,洋土货税不分,华洋贸易一体。海关划清货物的界限和性质,并课以不同的税。“今设立海关,征收出洋行税……如广省本地兴贩,一切落地货物,分为住税……其外洋贩来货物,及出海贸易货物,分为行税……”。

这是一个重大的变化,既然货物有分,那么经营这些货物的机构,也就有了分别。粤海关第一次将经营海外业务的洋行,从商人中分离出来。

当时,广东官府以法令保障并大力鼓励民众参与洋商业务。“如有身家殷实之人,愿充洋货行者,或呈明地方官承充,或改换招牌,各具呈认明给帖”。

尽管康熙二十五年(1685年)之后,洋行业务被分离了出来,但新制并没有马上改变格局。行商业务是华洋兼办,并且洋货行商人和客商之间,彼此买卖自由,“不得包揽垄断”。

起初“船只无多,税饷亦少”,“听其自行投牙”,而且“行情有迟速,行价有贵贱,俱听各商从便,移行贸易。”

这是相对自由贸易的时代,雍正年间的回顾说,“向来番人到广,听其自投其主,养活数百家,商民称便”。

权贵时代

从洋人进口的货物谁接,对洋人出口货物谁来提供,关乎利益。这样的利益,随着贸易规模的扩大,变得越来越重大。以税收看,粤海关之初,征银不过2万两,到雍正年间,不计贪墨,征银最高达37万两。

权力的介入,一开始是非正式的。康熙中叶之后,官商和皇商,争相独揽贸易。上至督抚、将军、监督、下至书吏、丁役、家人,都在染指贸易。

《广州洋货十三行》

彭泽益 /著

广东人民出版社

2020年11月

东印度公司档案记录了当时从事贸易的各类特权商人情况:藩商,代表被废的藩王势力;总督商,代表两广总督;将军商,代表驻防当地的将军;抚院商,代表广东巡抚;有一个时期,粮道也干预贸易。《东印度公司对华贸易编年史》里说:“我们已提到三种商人,及王商或藩商、总督商和将军商,各自凭借其主人的权势从事贸易。”

康熙四十一年(1702年),广州、厦门两港突然有所谓“皇商”出现。这一年,皇二子从北京派出了他的商人,这个人到达广州不久,又有皇四子授权的商人到来。

康熙四十三年(1704),当时的消息说,还有人设法联系皇太子(储君),上供4.2万两白银,获得广州与欧洲贸易的特权。

北京来人都不带货,他们从交易利润中分成。英国大班说:“他们首当其冲地碰上了那个称为皇商的新妖魔。此人凭借其权势,对于其他商人勒索5%的分成,才许可与我们进行交易。”

皇室、总督、巡抚等文武官吏的参与,行商形成了依附政治势力生存、相互倾轧的局面。与之伴随的是,抚院对行商经常采取无理罚款,并以锁拿和监禁相威胁,手段相当严酷。一定意义上,若无政治势力后盾,便无法从事外贸了。

由此,听民自便的贸易,逐渐演变成被把持包揽的权贵垄断贸易。

雍正之变

雍正初年展开了粤海关的改革,主要是关务归广东巡抚,令地方官兼管。

改革之前,粤海关的关督主要由内务府满族官员担任,代表皇室掌握海关大权。自然,皇室成员们各自直接培养皇商参与外贸,加之地方势力操纵贸易,竞争无疑非常激烈。因为“洋商、胥吏,以及地方豪势,引诱串通,弊端百出,监督一官,难于稽查防范。不若就近归督抚监管……”。

这次改革,最大的后果,就是出现了公开的、官定的垄断组织。当权力归于地方之后,管理关务的官僚得以指定行商独占外贸,还利用他们压制和排挤其他行商的活动。

雍正四年(1726年),广东巡抚杨文乾到任后,以六洋行中创立“行头”,其中还“专用二行为耳目”,叫做“专行”。一方面,对这两行“多给资本,各处收买货物,垄断洋行生意”,且要求这些货物卖完之后,才允许其他各行卖货;另一方面,遇有外国货船进广州,“凡报饷上货等件,俱是两行专理”。其中税饷抽扣名目很多,只有两行和海关库稿书办经手。

行头的统制,显然不利于贸易。杨文乾的垄断和重税,使得外商视广州为畏途,行商也不敢越雷池一步,使得“各商多有倾本,行店无不受害”。

雍正七年(1729年),粤海关复设监督,祖秉圭出任之后,即集合几家行商设立“总行”。“凡洋船货饷,俱令经总行之手”。总行所谋无非垄断,“止委四大洋行,其余一概禁绝,不许开张贸易。一切买卖货物,悉归所委四行”。

祖秉圭采取的措施也相当之极端。雍正十年(1732年)闰5月有四只英船刚到黄埔口,祖即差关役将外商押至行总行商陈寿观处,唯恐其他行商招揽外商贸易。当时的两个行商到达黄埔口,即被拿下,并施以酷刑。其中的4行商因“传唤迟到”被封闭,“出示禁革,不许开张”。

巨大的利益、激烈的压制与反抗,引发的斗争亦相当之激烈。

此次行商被扣押事件,亦牵连广东督抚。祖秉圭在奏折中说,这些行商,得到了督抚的支持,“督抚两司呼吸相通,明系又加袒护”,“今督臣鄂弥达溺于寻觅外洋物件小故”,“纵容奸棍……”

关督与督抚的相争,问罪案的出现难以避免。

祖秉圭后来于雍正十一年(1733年)被法办,三年关督任内“贪黩性成,侵欺钱粮至14万余两”;之后有乾隆初年的关督郑伍赛“侵课虐商婪赃”案,其判决时应追缴的银款超过4.4万两。

制度化垄断

起初,官商、皇商等等之间,争相独揽贸易,当时并没有形成制度,“各自凭借其主人的权势从事贸易”。

试图通过设立公行的手段,实现对贸易等独占,一直是在图谋之中。

康熙四十三年(1704年),广州公行在地方官的允准下形成。相关记录说,公行负责进口和出口货物,而具体负责人是指派的,按比例分摊股份,关督和提督代表都有股份。

这种公行垄断贸易的形式,无疑会收到公行之外势力的反击,外商也是极力反对这种垄断。实际上,类似的公行反复设立了多次,也反应这种公行垄断格局很难持续,其实是非常脆弱的。

类似的努力在康熙五十九年(1720年)较为著名,16家行商在神像前歃血为盟,决议统一对外商的货物价格,且议定了与其他国内商人货物的价格,他们也在如何分配货船的货物,以及特定的货物品类如何经营上达成一致。制定种种禁约,实施了公行垄断,商货尽归公行买卖,且按照公行利益调节价格。

不过,在外商和公行之外的行商的努力之下,这样的公行垄断的尝试,很快遭遇失败。

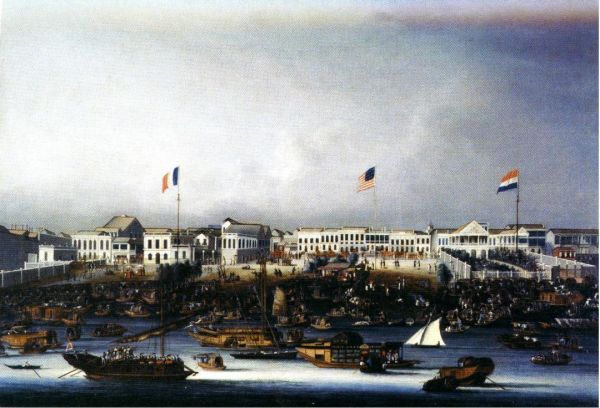

反映十三行码头千帆竞发的油画

当雍正初年的粤海关变革之后,贸易垄断的形式进一步升级。官僚指定行商,压制排挤其他商业活动。前述的雍正初年“行头”、“总行”的贸易垄断,开始大行其道。

只是,这种官僚指定总行垄断,个人化政治集团的色彩很浓,很容易卷入政治漩涡。这种垄断,在面对腐败的指控,或其所依托的政治势力倒塌的时候,就很容易烟消云散了。

雍正十年(1732年),当祖秉圭因“侵墨”去任之后,新任关督即将总行行商陈寿观逮捕入狱。陈寿观的对手陈芳观,同样没有逃脱这样的命运。英国大班亦认为,他们两人都被官员、胥吏榨取一空,处境极其艰难。

乾隆二十二年(1757年),为了抵制英国试图在北方开辟新港口,中国外贸进入广州一口通商时代,清廷指定广州作为唯一的对外通商的法定口岸,四港通商的局面终结。全国贸易,尽归广州。

三年之后,乾隆二十五年(1760年),潘振成(同文行)等九家行商申请设立公行,“专办夷船”。

这是制度化公行垄断的开始。自这个时候开始,商行演化出三类行业:外洋行,专办外洋各国夷人载货来粤发卖输课诸务;本港行:专管暹罗使及夷客贸易纳饷之事;福潮行,报输本身潮州及福建民人往来买卖诸税。

商人的分工开始细化,这也意味着只有少数入围者能够介入外贸,而外贸也从制度上开始进入了新的法定的、制度化垄断阶段。

乾隆四十七年(1782年),公行改组,专揽私茶及大宗贸易。

简单意义上理解,公行的本质是一个特权的经营牌照,会员各自财务独立、经营独立,但这种联合的最大意义是排除了会员之外的外来者的竞争。进而,公行组织还获得了更多的政治权力,并作为官方代理人而得到官方的支持,当然,同时也是官吏们捞取财富的重要管道。

饮鸩止渴

持续的垄断权力、更多的政治权力……看上去十三行的行商取得了重大胜利。一定意义上的确如此,全球级的巨富于此诞生,但此举更加证明:商人其致富,全仰仗朝廷的仁慈,加之商人身份之低微,以官权为竞争优势的后果,无疑注定了行商寡头们的最终命运。

行商组织本身是一个控制手段。以“丽泉行”为例,其通过18世纪90年代与东印度公司的贸易发家,但清廷以无行商执照课以巨额罚款,潘长耀在赋税、勒索的压迫下加入行商组织。

“丽泉行”在全球拥有巨大的资产,其在美国就拥有很多债权。但在国际贸易中的负债,中国法律不予保护,而美国法律有利于本国商人,华商不了解美国法律,诉讼必须经由代理人办理,交通不便,大量美国借款未能收回,内外交困之下,“丽泉行”最终破产。

十三行茶叶交易图

此外,正是因其垄断权力全仰仗朝廷的仁慈,十三行的行商就必须为朝廷做出贡献。海关税银的压力、额外的贡赋、皇帝生日及朝廷大典进贡的巨款、紧急事务的派捐等等,都需要公行的行商们承担。

嘉庆六年(1801年),华北水灾,粤海关要求各行商筹捐25万两,其中关督要求“同文行”潘致祥捐30万两,被拒后遭参奏;嘉庆十九年(1814年),粤海关要求行商征贡银40万两,其中潘启官、叶仁官各独捐2万两,伍沛官独捐5万,卢茂官独捐3万两。1842年,英军勒索广州当局缴交赎城费,行商之一的潘正炜独捐64万。

在1773年—1832年60年中,清朝以“报效”为名对行商采取超经济掠夺就有18次,达395万两白银。

重要的是,行商要求垄断,但是,因为垄断利润丰厚,非公行的商人也会介入行商垄断的业务。而实力孱弱的公行行商,通常会允许他们使用自己的商号——牌照。非公行的商人非法从事茶、丝等大宗货物的买卖,因为少纳关税、较少陋规,可以更低价售货。美国商人和英国私商与非公行的商人做大宗买卖,比公行行商更能够得利。

美国商人、英国私商、中国非公行商人、不太富有的公行行商,都是打破贸易独占垄断的力量。为争夺商业利润的竞争非常激烈,虽然有垄断,但利润驱动之下的非法贸易仍然存在于缝隙之中。

1817年的运动,表明了这种垄断之外的规模。为打击非法大宗贸易,在这一年,两广总督下令关闭了广州200多家非公行商家,他们的存货也被没收。

官商末途

一定意义上,与外国的关系,决定了这些行商的身家,伍家的“怡和行”通过对美贸易起家,潘家的“同文行”则因对英贸易成为行总。内部力量的强弱,一定程度上与外部力量的强弱相关联。

伍秉鉴拥有全球贸易、投资的网络,当然也因为鸦片贸易而争议巨大。“怡和行”是十三行中表现突出者之一,如前述的“丽泉行”一样,拥有全球化的交易网络。无疑,这群人的眼界足够大,视野里有整个地球。

当新的时代来临时,面对鸦片战争之后新通商制度的实施,这些行商的核心优势看上去受到了挑战。他们是旧格局的守望者,伍秉鉴是鸦片战争之后反对新通商制度改革的中心人物。

这群似乎拥有全球视野的人群,为我们引进了荷兰豆和牛痘法,但他们是否还有更多的贡献,已经很少有渠道得知。而他们对于政商、技术、产业有何思考,今天的我们更是难以知晓。

嘉庆十二年(1807年),英国商船“海王星号”船员与本地人发生冲突,造成一名中国人死亡,卢观恒因为是该船保商故而受到牵连,“所花费的钱使他非常拮据”,甚至两次入狱。这件事打击了卢观恒,他向朝廷提出退休而被拒绝,到嘉庆十六年(1811年),他仍是“行商的中坚”。

已经退出的潘有度亦被严厉批评。嘉庆十九年(1814年)10月,两广总督蒋攸铦奏称:“且其(潘有度)身家素称殷实,洋务最为熟练,为夷人及内地商民所信服。从前退商,本属取巧。现当洋行疲敝之时,何得任其置身事外,私享厚利?”

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号