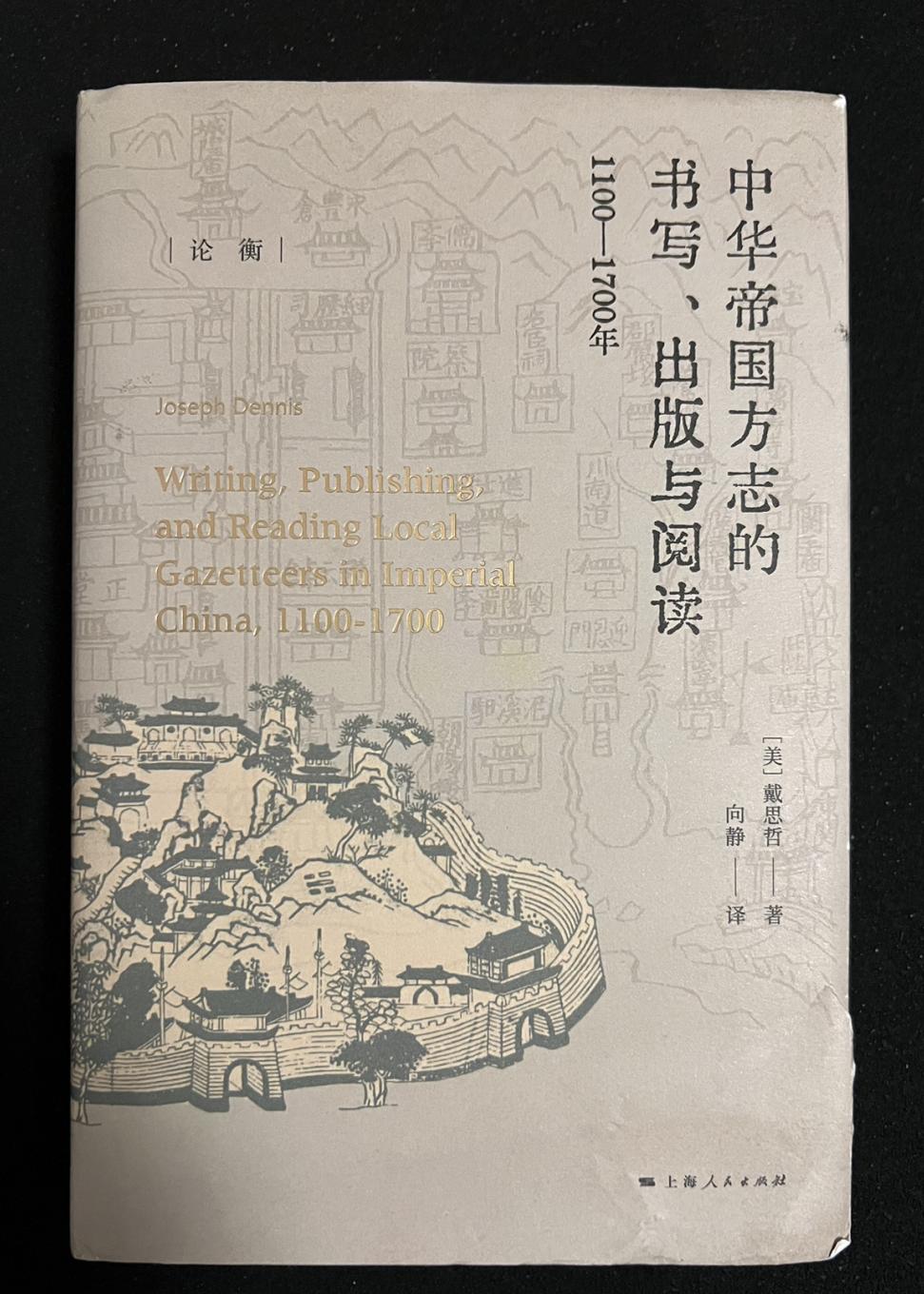

《中华帝国方志的书写、出版与阅读:1100——1700》,【美】戴思哲著,向静译,上海人民出版社2022年1月第1版

中国存世的史料文献中,地方志是一大宗。对这类“活的文献”进行跨学科的“生命史”研究,戴思哲的《中华帝国方志的书写、出版与阅读(1100——1700)》算是第一部专著。这样的研究,既属于印刷史、出版史,也属于书籍史与地方社会史。我们的史学界向来重视在方志中找各类研究材料,却鲜见有将其作为“书籍生产“课题研究的。

而且,作者给出的”活的文献“这一说法太有启发性了。戴思哲说,方志是处于有规律更新、补充、修订和重新编纂当中的,并非临时、孤立地出版。

确实如此:中国的方志编纂,是一个连绵不断的传统。首次纂修之后,有重修,有续修,有增修,有递修,前后间隔时间也有一定之规,比如”每六十年一修“之类。一个地方的方志,就像一本总是在成长的书,像一件总也没完成、永远需要修修补补的艺术品。这确实是”活的文献“:划来划去的沿革,变动不居的数字,流传不息的传记人物,与时俱增的碑刻诗文,卷数往往越来越多,增删改动永不停止,以至于我们常常见到这样的图景:方志里的历史历历在目,而方志本身的编纂史也成了地方历史的一部分。

戴思哲的书,有助于我们换个视角看方志;换句话说,把方志当作书籍看。他称地方志以区域为单位,以书籍的形式出版,内容因历次纂修而不断累积,它通常由地方政府组织编写,由地形、官署、人口、赋税、人物传记、和艺文等若干不同的主题构成。中国学者给方志下定义则喜欢”顾名思义“,说方志是记载一方之事为内容的地方性著作,是”亦地亦史“的地方性综合著作。大体说来,我们强调更多的是”著作“,而戴思哲他们更喜欢着眼于”书籍“本身。这里存在着侧重点的不同:强调”著作“,实际注重的是内容,是史料,是文本价值;强调”书籍“,除关注文本外,还会研究书籍的编纂、生产、印刷、传播、阅读与再生产、再传播等等。戴思哲说,大多数的中国文学学者没有将方志视为重要的文本作品,而历史学者对书籍形式的关注又相对薄弱。方志的内容经常被研究,而方志本身很少成为研究的内容。

据仓修良《方志学通论》,目前全国保存的各种方志有8500种,11万多卷,占现存古籍十分之一。戴思哲则从朝代存量角度给出了另一组数字:方志作为确定的体裁出现在宋代,但宋代留存至今的志书仅有27部,元代的也仅有30部,明朝志书数量陡增,现存世1014种。从明朝灭亡到1949年,尚存于世的方志尚有7000余种。

在没有现代传播手段的中国古代,方志经常是某一地方的主要消息来源,是中央与地方政府之间重要的交汇点,是将地方信息传递给中央官员们的主要渠道之一。它不是一个简单的资料集纳,而是“中央政府与地方精英的互动之地,是社会地位、财产与利益的博弈之区,是形成舆论、提出政策倡议的讨论之场”(第3页,导言)。方志向当地和外地读者、作者传递本地信息,有助于这些地方被整合进中央政府与主流文化。方志还是地方文化生产的重要场合,担负搜存本地文献(石刻、诗文、家谱等)的使命。戴思哲说,研究方志的生产、传播、阅读和使用,他主要关注三个主题:晚期中华帝国知识的生产与传播;处于腹心与边缘的地方社会与中央政府的关系,以及出版业的运作。

如此一来,戴思哲的中华帝国方志研究就在以下两个方面向我们呈现独特的“书籍风景”:其一,方志的生命历程,从观念到内容选编、制作、传播及其如何接受;其二,将方志作为研究对象,主要不是考虑书籍对社会的影响,而是社会对书籍对影响。

为实现上述研究目的,戴思哲读中华方志的目光和一般专家学者不同:人们一般重视的是方志的正文,而戴思哲关注的是方志中的“副文本”:序、跋、与修志有关的形状诉求与命令、捐助者名单以及编撰者注释等。

戴思哲的这部专著,是按照方志“生命史”的时间线来编排内容的——从修志动因到修志过程、方志出版、资金筹措、受众与传播、阅读与使用,我一路读下来,感觉新鲜有趣之余,又觉得很不满足:1700年之后的中华方志更加多产、多元与多事,可惜却不在本书的研究范围之内。

胡洪侠/图文

京公网安备 11010802028547号