史昊鹏/文

文人画曾在中国画坛一统江湖千余年,独领风骚,没有其他画类能与其争锋,直到光绪二十三年,几经兴衰的敦煌莫高窟重现于乱世。敦煌的现世迅速吸引来了大批在世界各地探寻文明的西方人,他们千里迢迢地来到这个中国西北边陲的古城,之后的考古、盗掘、诱买,行之昭昭,数以万计的敦煌珍宝被掳去了异族的厅堂。

生逢乱世,莫高窟不知是幸还是不幸,虽然千年的宝藏被这些西方来的不速之客劫掠瓜分,但在“文明人”的追捧下,中原那些狭隘的文化正统们不再自以为是,顺着西方的视线突然发现了敦煌的伟大。之后自东而来的名流雅士络绎不绝,“敦煌学”也渐渐成为一门显学,敦煌艺术也从隐居于西北一隅的山间石窟,走到了中国佛教艺术的C位,一夜之间,人们才惊觉它是可以与文人画分庭抗礼的另一极。

文人画独步世界,但敦煌壁画,震铄古今。

被忽视的敦煌美学

那为什么敦煌的美历经了两千年的辉煌到1897年才被世人重新发现?其实,应该说为什么1897年才被汉文明重新发现?因为我们是一个特别容易忽视他人的民族。

首先,唐以后,敦煌地区几经政权的割裂、经济的兴衰,使它割断了与汉文化的联系,远离了中华文化的中心;其次,烈日之下必有阴影,在进儒退道的文化心理架构下,士大夫们对文人画意境的推崇主导了审美的话语权,整个社会就趋之随之,在这种语境下虽然也有布局精妙、气势恢宏的叙事性绘画,但艺术语言上却缺乏张力与洒脱。偏重叙事的佛教壁画也就成了文人画传统这轮巨日下的阴影,呈现一副拘谨之态,也就使得佛教绘画一直没进入主流美学大家的视野内。

而敦煌的地理位置得天独厚,它位于河西走廊的西端,古南北丝绸之路的交汇处,东面是汉文明,敦煌受其文化浸润,却又没有进入它的强辐射范围;西面是犍陀罗地区,该地区佛教文明曾经极其繁盛,犍陀罗艺术是全世界佛教艺术的典范,以佛像与石窟闻名,其代表就是声名显赫的巴米扬石窟与巴米扬大佛。敦煌正是因为同时接受着汉地艺术和犍陀罗艺术的滋养,才造就了独树一帜的敦煌艺术。

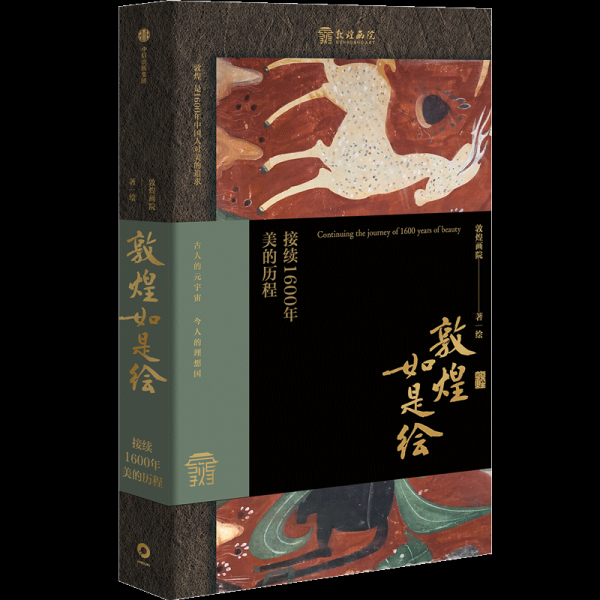

《敦煌如是绘》

敦煌画院 /著绘

中信出版社

2022年8月

敦煌壁画具体的美,已经有太多的文章来解释、称颂,这里就不多赘述。只从两个角度讲一下敦煌壁画重要的美学份量:

一,给中国的艺术补上了另一个宏大的维度。我们是一个世俗化的文明,并没有如基督世界、伊斯兰世界那样深邃的宗教时空,导致我们的艺术缺乏强烈地精神共振,只有艺术带来的闲情雅致,却没有携手行走于茫茫宇宙中的归属感(所以艺术对大多数中国人来说并没有那么重要),而敦煌则带给我们的艺术带来一个重要的精神维度。

二,佛教艺术进入不同地域、民族中,会呈现出当地的审美特征,敦煌壁画对于我们来说,它运用了相同的绘画技巧和类似的审美习惯,却构建出一个迥异于汉人文化的精神世界,为我们对传统美学的挖掘发展带来很多契机和可能性。对于我们这个习惯强调大局观,凡事都喜欢大一统的民族来说,多样性更是难能可贵,这种多样性是我们通向艺术新世界的一把把钥匙——艺术最重要的是存异,是不一样,是创造性。

从天空中走来

敦煌的辉煌历经千年,并非一蹴而就,时间的流淌体现在敦煌壁画、雕塑上的不光是色彩的退却和肌理的斑驳,还有不同时期人们审美、生命状态的衍变,在画中我们能找到先民们的兴衰悲喜,他们的状态虽然很陌生却也很亲切,让我们记起了自己曾有过那么一段时光。如今,岁月剥离了飞天、菩萨、供养人袒露皮肤的光泽起伏,暴露出了最初画师起稿时画下的筋骨,这些在现代人看起来有些古怪的扭曲肢体,却似乎暗含了人类更本质的东西,自然流露,不作取舍,对于画师来说解剖知识已经无关紧要,他们呈现出来的是古人对人本体的认识,物质和意识交融在一起的躯体上,包含了六感,连接了整个宇宙。

《狩猎图》莫高窟249窟 西魏

敦煌时期的我们还不像现在一般地不露声色,也不像现在一般地循规蹈矩,我们对异域时空的疑惑,对超自然力的敬畏都体现在对佛国的描绘上。而位于其中心位置的佛是强力的,是无情的,如自然一般喜怒难辨,也如自然一般界线模糊,他粗旷又精细的身躯包罗万象,还有他身上散发出来的摄人气息,都让匍匐在其脚下的人对不可认知的宇宙感到惶恐。如今,再加上壁画材料褪色、氧化后突兀的黑与白,让佛像产生了一种类似黑洞的吸引力,神秘,不可言说,拉扯着你又让你驻足不敢近前。

隋朝之后,这种压迫感逐渐被严密庞杂的佛教僧众体系所代替,而位于体系中央的佛祖,则褪去开始时俯瞰人间的超自然属性,变成了一个慈眉善目,丰润雅泽的尊上的模样,这时让观者敬而远之的尊崇,来自于佛祖周围左右对称,仪仗繁复,列队规整的菩萨罗汉们,这也明显有别于印度、中亚的佛教壁画,背后则是中华大地上已经成熟了的威权体系的一种投射,中国人陷入了君君臣臣、父父子子的人伦世界中,曾经对宇宙伸出去的想象力触手萎缩了。

虔诚的礼佛之心

当然,敦煌的每个时期各有各的精彩,若论场面宏大、布局巧妙、意境高远、线条流畅、设色精微,敦煌壁画虽也常常榜上有名,但中国绘画中能胜于敦煌的也绝非寥寥,这些标准基本上还是在技的范畴,做好并不易,需要天赋和技巧的反复琢磨,而一旦上升到艺的层面,靠磨练就不会产生作用了,艺常常是伴随着凝结的情感被抒发出来,是形而上的,不期而遇的,殚心竭虑的,注入生命的,而敦煌壁画无疑是艺的典范,它创造出来宗教化的境让人忘掉了细节,轻而易举地就把观者带入了一个另外的时空。

《莲花飞天藻井》莫高窟329窟 初唐

敦煌壁画中的境与文人画中的境同样是高度精神化的,二者相比,观感却迥然不同,敦煌壁画祥云飞天,华彩熠熠;文人画寒江独钓,孤寥寂寂。敦煌的画师们一生困于斗室之中,但他们的精神上是饱满的,充沛的,佛光普照的;文人画的士大夫们往往都曾身居高位,但心中的愁苦,无奈,孤独却纠缠其一生,当真是高处不胜寒啊!虽然他们身份悬殊,却都是制造幻境的高手,无论悲欣,都能挥洒随心,来去自如,最顶级的画者都是活在画中的。

与士大夫的孤芳自赏不同,敦煌的画师们绝非孤军作战,当时敦煌繁荣的气象必然是整个社会的合力造就,从当政者、到供养人、再到画师,他们的虔诚无可置疑,他们都坚信,也渴望佛的世界,正是在这份虔诚的包裹下,画师们才能对佛国展开那么瑰丽的想象,而这份虔诚是汉地的画师所不具备的,也是敦煌后期的画师不具备的。

拳拳传承之心

在敦煌局促的石窟之中,常常需用铜镜借光才能勉强看清窟内的状况,画师绘制时也无法舒展身体,经年累月地仰着,侧着,匍匐着,可以想见那时画师对佛国的想象,给他们带来了多大的创作动力,纵使承受着身体的苦痛,依然矢志不移,若没有虔诚之心,几乎是不可能完成的任务,更别说让笔下的世界熠熠生辉,气象万千了。唐代以后,壁画中的西方净土越发类似人间,也很难再让人产生到达“彼岸”的幻觉与欣喜,曾经缥缈的佛国最终落入俗世,画师们的审美也没能像士大夫们一样,不染尘埃,绵延千年。

《胡旋舞乐图》莫高窟220窟 初唐

近代敦煌又走入人们视野后,之前洞窟内的身影被另一批画师代替,依然忙碌,依然虔诚,只不过由对佛的虔诚变成了对敦煌文化传承的虔诚,他们心怀强烈的使命感,夜以继日地用自己的画笔拷贝着石窟内残存的壁画,因为即使如今再小心翼翼地呵护,50年后敦煌壁画也将在石窟的逐步风化下,消失在茫茫黄沙之中。看过他们临摹的作品,会对他们的虔诚顿生敬意,每一个原画的细微处都毫无遗漏,连石壁上的细裂纹也画得几乎乱真,想象一下在这昏暗局促的洞窟内屏息观察的画师,甚至能看到他们疲惫流泪的眼睛,千年间,依然风沙中山峦的岩壁上,依然是傲人的天赋与技艺,依然是一颗赤诚的心。

敦煌让日本人心驰神往,上世纪80年代,敦煌到处都是日本面孔,这个曾掠夺过敦煌文物的邻居,是一个具有很强文化自觉性的民族,值得我们钦佩,但他们“敦煌在中国、敦煌学在日本”的狂言,让多少中国人听着刺耳扎心。后来一批批的画者把根扎在了敦煌,他们不遗余力,为了最大限度地保留住敦煌壁画的原貌,选择耗时是纸本临摹的数倍的泥本临摹来完成摹绘,这个选择于名于利都得不到回馈,甚至连技艺的提升暂时也看不到,这几乎等于他们下决心要默默无闻地渡过一生,除了拳拳赤子之心,这份事业能给他们带来的只剩下沉浸在绘画中的幸福感了。

绘画的净心咒

有得亦有失,放弃笼罩在光环下的机会,却更能用心体会其中的一笔一划,这又是一个终极命题:要如何度过自己的一生?人生虽有百态,但持画笔绘佛国绝对是一个不错的选择。文化艺术的力量是在流淌中慢慢中体现的,通过对美的细心斟酌,对画中故事的用心感受,都会重新塑造画画人的世界,让世界在一点一滴中,变得更好,变得更美。文明正是在这点点滴滴中沉淀下来的,醉心敦煌的临写,是为了升华自己的人生,也是在为往圣继绝学,只有敦煌的绚丽在中国人手中一棒一棒地传递下去,才能不负敦煌的历代画师,和如今敦煌壁画复写者们的呕心沥血。

《供养菩萨》高272窟 北凉

想了解敦煌壁画,了解画中的故事,了解敦煌人的故事,敦煌画院编著的《敦煌如是绘》是一个不错的选择,这不是一本专业性太强,让人望而却步的书。书中有对经典题材图式的各种注解,还有对工艺历史的讲解,明白透彻,详实可信,却也点到为止,适合敦煌壁画的爱好者们。

书中还有一些当代绘者的自述:有人发心临摹经典,最后却为推广敦煌而终日奔走;有人偶然与敦煌相遇,找到了人生正缘,最后义无反顾执画笔“皈依佛门”;有人白天忙于人力资源的管理整合,夜晚临摹敦煌以之为精神栖所……他们的故事让我想起了之前的自己:一泓清水,岁月悠长,每时每刻静静体会艺术带来的充盈;如今整日忙于平衡艺术、生活、名利,总是行也匆匆,卧也匆匆,却还是觉得时间太快,分身乏术,却忘记了原本时光的悠长,心境的安宁,曾只希望岁月如斯,仅需艺术与简单的生活。

美是多元多样的

张大千是在敦煌近代史上不得不提的一个人,在西方人将敦煌搬进殿堂后,国人开始重新发现敦煌,张大千作为其中最知名的一个,用他在艺术上的强大号召力给敦煌壁画做了二次背书,但临摹壁画的过程中却暴露了他艺术的局限性,他笔下的人物普遍娟丽呆板,缺乏向外的张力,论风雅,张大千在他的年代无人出其右,但论炽烈他却远远未触及敦煌壁画的精髓,他的美学观根深蒂固,不够包容。他极力推崇的榆林窟003窟《文殊变》并未得到广泛的共识,这幅颇具山水画韵味的绘画,更像仙界而非佛国,缺少和煦地炙热感,他的观点还是以文人画传统为中心的片面喜好(仙界意象与文人画的内核都来源于道家思想),这种自以为是后来甚至发展到他屡次涂改原壁画,一次又一次地对多元审美进行阉割,可惜可叹!

敦煌壁画的大气正是因为它开阔的姿态,融合着东西方传来的文明,近代以来的200年是中国人艺术观最开放,最多元,最虚怀如谷的时期,但近些年来随着中华文明的逐渐复兴,人们类似张大千的心态又开始慢慢复燃,望吾辈慎之。泱泱中华向来不缺文化艺术,不会像日本人对文化那般地珍视,但如若我们还想创造艺术的盛世,或许我们应该继续学习劫掠过我们的西方人,保持对不同民族文化艺术的欣赏与敬意。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号