今天的“博尔赫斯”公号,陈东飚译出了博尔赫斯的《一个梦》:

在伊朗一个荒凉的地方有一座不算太高的石塔,既没有门也没有窗。在唯一的房间(其地为泥,其形为圆)里有一张木桌和一个长凳。在那圆形的单元里,一个长得像我的人用我不懂的文字写着一首长诗写一个人在另一个圆形的单元里写着一首诗写一个人在另一个圆形的单元里……这过程无穷无尽也没有谁能读到那些囚徒们写下的东西。

我们这里好像也有一首类似的歌谣,记得是:

从前有座山,

山上有座庙,

庙里有个老和尚,

和一个小和尚,

老和尚对小和尚说,

从前有座山,

山里有座庙……

我去网上搜,发现这首歌谣的版本很多,其中程琳演唱版的歌词和博尔赫斯表达的意思略近:

从前有座山

山里有个庙

庙里有个老和尚讲故事

讲的什么呢

从前有座山

山里有个庙……

一遍又一遍

一遍又一遍

没完又没了

从前有座山

山里有个庙

一代又一代

一代又一代

没完又没了……

细读起来,就可以明白,童谣毕竟只是童谣,绕来绕去,好玩儿而已。而博尔赫斯写的是故事,是小说,最后一句充满迷宫一样的悖论。

今天结束中秋小假,点卯上班,照例上午是会,下午是会。终于空闲一会儿时,读到了博尔赫斯的《一个梦》。从这《一个梦》又想到老和尚讲给小和尚的故事。从老和尚、小和尚我竟然又想到了书房。和尚啊庙啊之类与书房有关系吗?

我想到一句话:

没有庙的和尚是游方。

又想到:

没有庙的游方就像没有书房的读书人。

又想到:

庙之于和尚就像书房之于读书人。

又想到:

书房就是读书人的庙。

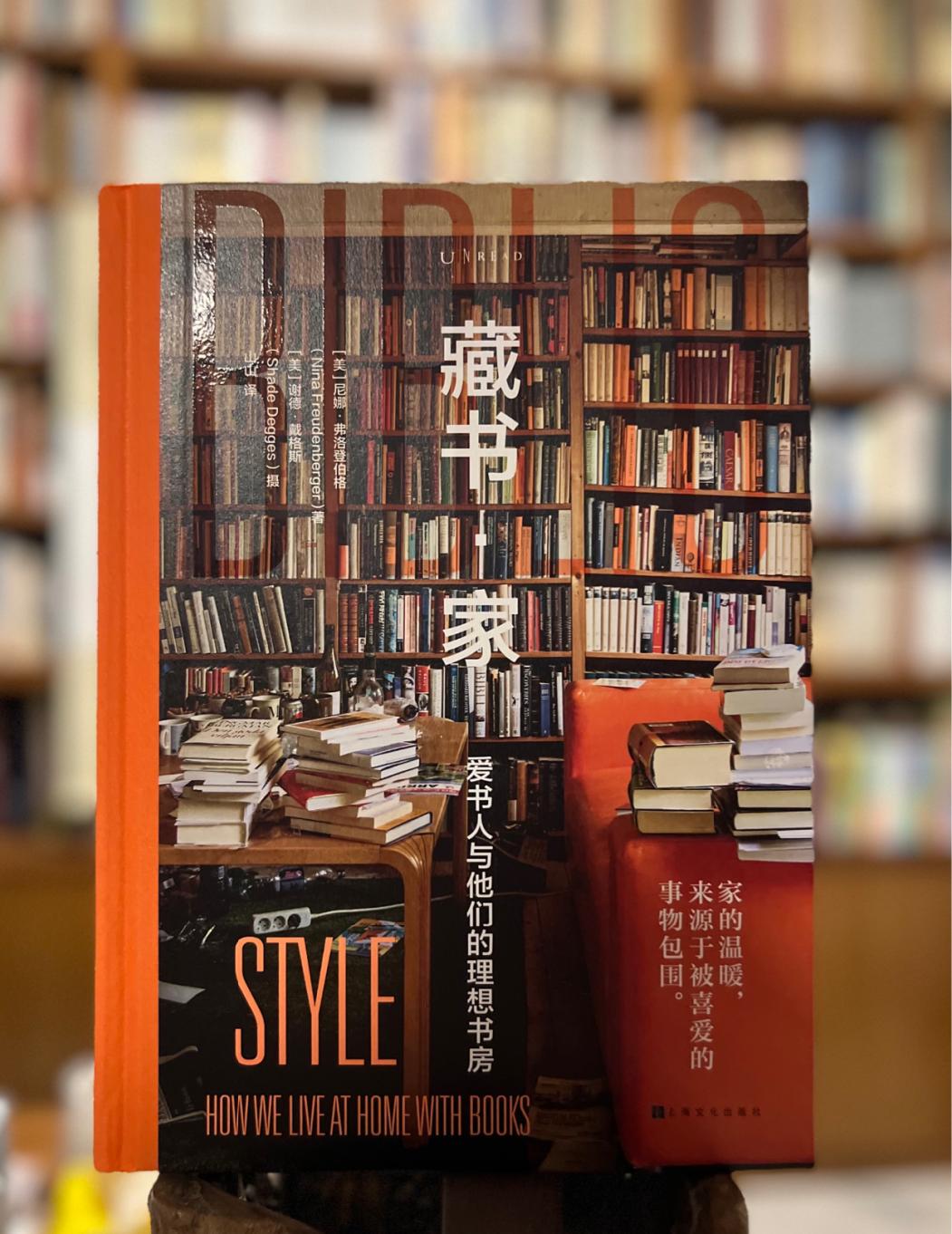

正瞎想书房与庙,快递到了。拆开一看,是我在网上订的一本《藏书·家:爱书人与他们的理想书房》。十六开的图文书,纸面布脊精装。美国设计师尼娜·弗洛登伯格著,谢德·戴格斯摄影,山山译,上海文化出版社2022年7月第1版。序言是绿茶写的,有趣的是他把他儿子小茶包写自己小书房的作文也附在了后面,又堂而皇之把他儿子的大名放在了序言第二作者的位置。序的标题是《我们如何与书籍同在一个屋檐下》。这个“我们”应该是指他和他儿子,其他读者读至此就不必认为“我们”也包括自己了。

正如此不正不经地想着,又来一快递。打开一看,又是一本书。再定睛一看,竟然又是一本关于书房的书。而且,竟然就是绿茶写的,名为《所幸藏书房》。

这样的一天,奇巧得有些蹊跷:博尔赫斯。一个梦。和尚。庙。书房。爱书人与他们的理想书房。所幸藏书房。

写到这里,再回头看看博尔赫斯写的那几行字:

在伊朗一个荒凉的地方有一座不算太高的石塔,既没有门也没有窗。在唯一的房间(其地为泥,其形为圆)里有一张木桌和一个长凳。在那圆形的单元里,一个长得像我的人用我不懂的文字写着一首长诗写一个人在另一个圆形的单元里写着一首诗写一个人在另一个圆形的单元里……这过程无穷无尽也没有谁能读到那些囚徒们写下的东西。

一个长得像我的人……用我不懂的文字写诗,而“我”又知道写的是什么……而没有谁读到那些东西……

一个新的世界,就这样诞生了。而我写的那些文字,只是表示一些事发生了,世界却不增不减。

第一次,我读博尔赫斯的文字,读出了宇宙大爆炸的感觉。他的宇宙至今仍在膨胀。而我的世界,在循环中渐渐萎缩。

胡洪侠/文

京公网安备 11010802028547号