董桥写给张昌华的信札、传真、电邮计有两百多通。编《他们给我写过信》时,昌华选了50封。问题来了:另外那些“落选”的信里,董先生都写了些什么?有没有涉及到《旧时月色》编选事宜的?我想知道。

昌华老兄不嫌我胡闹,前几天果然又找出一些整理好的董先生信札给我参考。读罢一叹:多亏他二人通信频密,不然有些时间节点我永远也回忆不起来了。

2003年11月3日的信中,董先生说,“旧时月色印得好不好,我都要谢谢你。小风景里的画都印得不理想,有些小字都不见了,没法子。”

这应该是董先生见到2003年10月印行的《旧时月色》新书后说给张昌华的安慰话。张昌华寄书时一定有过书印得不好之类的表示。他说得一点不错,江苏文艺版《旧时月色》用纸太差,极易发黄变黑。至于书之视觉,因是丛书整体统一设计,我就不说“好”了,因为实在说不上好。

继续读信。2003年12月15日,董先生在写给张昌华的信中提到:“谢谢来信告诉我版税已交胡洪侠。”是的,所有的版税都是由我代领、转交。也不是什么麻烦事,因为数额小得可怜,转运非常容易。

读2003年12月6日的信,读到“附记”那行文字,我的情绪开始波动了。事情过去那么多年,竟然还波动。董先生说:“上海陈子善来,索《旧时月色》毛边本一册,他是藏书家,正喜欢这样的珍藏本。”

子善老师来往香港,一般都要路经深圳的。每次我们都会陪他吃吃饭,聊聊天,逛逛书店。有一次———现在我知道时间了,应该就是2003年11月底或12月初,他自香港归来,我们照例央求他晒晒访书所得。他拿起一本书在我眼前晃晃,说,这本书你应该有吧。我一看是《旧时月色》,想都没想就说,有。他说,他们这毛边做得实在不地道。我一听,什么?毛边?《旧时月色》做了毛边?我怎么没有?我连有毛边这事都不知道!他嘿嘿一笑,这个……这个你为什么没有,我怎么知道?对不对?董先生那里也已经没有了。

我宣布:我很生气。可是那时我既不认识张昌华,也不认识《旧时月色》的责编,想吐槽都找不到合适的人听。转眼到了2008年的春天,南京凤凰台的蔡玉洗老总来深圳,喝酒时听他说和张昌华他们都熟,我于是愤愤不平,炮轰一通。其实我主要是想淘到一本毛边本,其他的”投诉“都属”捆绑销售“。蔡总一时难分青红皂白,只好先”照单全收“,回去转告。他转告的力度有点儿大,因为张昌华的一封与此相关的信很快就转到了我手中。他说:

蔡玉洗先生刚从深圳回宁,告知洪俠先生对我在操作董桥先生《旧时月色》书稿时有点意见,云没给洪俠先生写“编后记”。这或是误会,我记忆中胡先生从没向我提过此事。……至于毛边书,只做了二十本,我都没有要,也不知胡先生喜欢毛边本,也就忘了寄。总之,缺少沟通,以致成误会……。总之,我怎么也想不起胡兄要写编后记而我不让点事来。或因《旧时月色》屡遭不顺,怕“编后记”再出麻烦?今实在忆不起……

他当然忆不起,这确实有误会。因为我确实没有提出过写“编后记”。哈哈。我想表达的意思是,书出版之前不应该让我看一遍校样吗?或者不应该告诉我书将出版的消息吗?我还等着看校样的时候写“编后记“呢,结果没有机会了。而我最不满意的是:我的毛边书呢?

他这封信写于2008年4月15日,十四五年前的事了。若不是前几天翻查资料时偶然发现,我都忘了昌华老兄还写过这么一封信。抱歉抱歉。那年那么多大事,汶川大地震,北京办奥运,我还让昌华兄为一些陈芝麻烂谷子的事烦忧,大大不该。

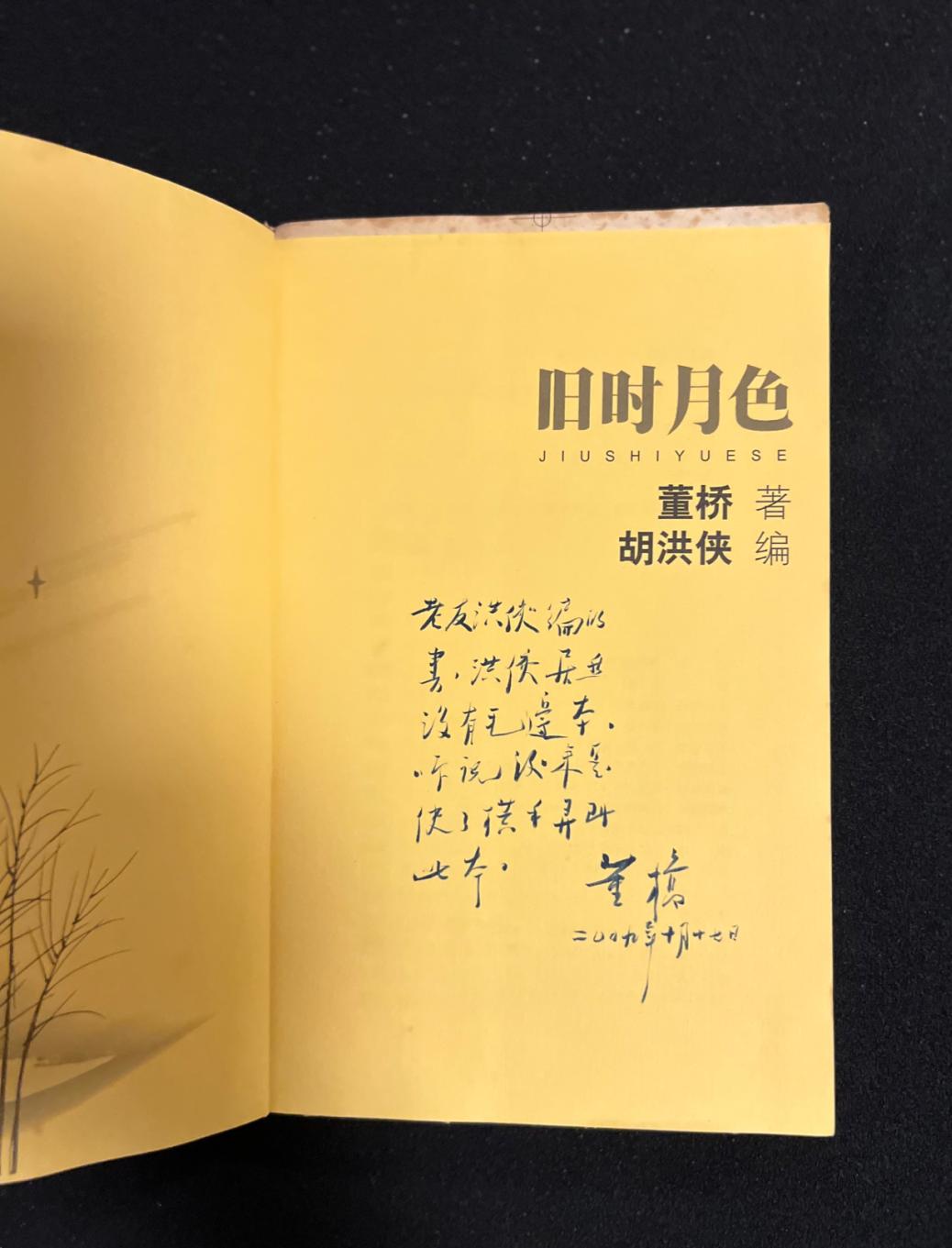

这件事的结局是:我终究还是有了《旧时月色》毛边本。拿给董先生题签时,他听我讲了前前后后,边摇头边笑边写道:

”老友洪俠编的书,洪俠居然没有毛边本。听说,后来使了横手弄到此本。董桥 二〇〇九年十月十七日”

横手?什么意思?我得回忆回忆。

胡洪侠/文

京公网安备 11010802028547号