闫冰/文

2018年初春,我在北方某地的一座山坡上,找到了一棵独立于林子外面的白桦树。我在树的侧旁支起画架,架起画布,在调色板上挤好颜料,又把相机架设在不远处,对准白桦树的方向,打开拍摄模式。然后拎出一把斧子开始砍树。刚过完冬天,树干里没有多少水分,木质紧缩,显得很坚硬,一斧子下去,只能砍掉一小块木屑,不用多久,就觉得臂膀发酸。

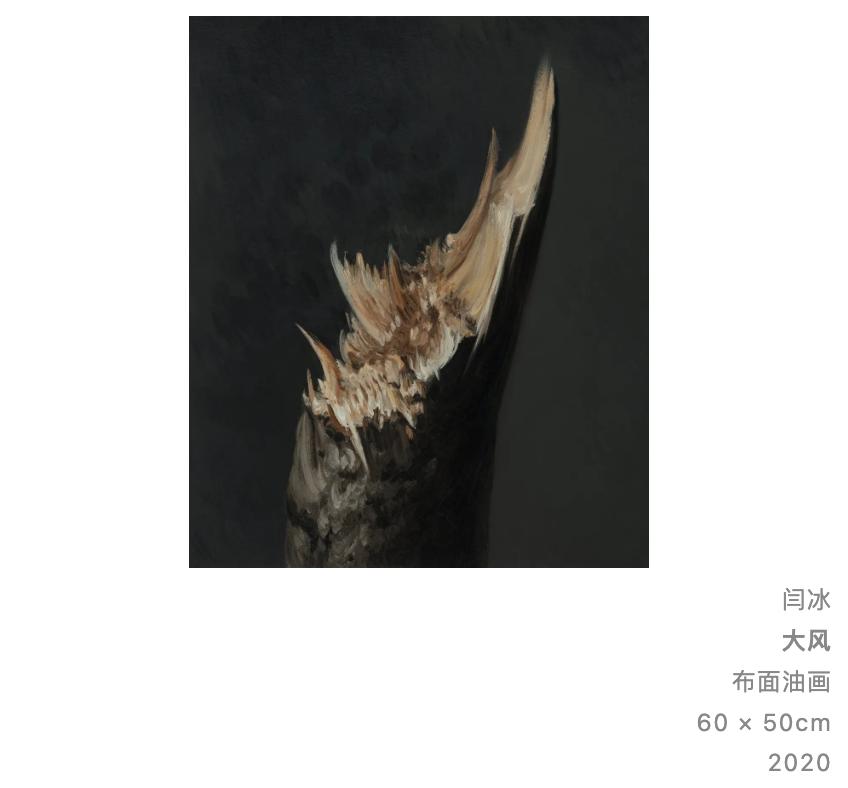

四野无人,斧声惊起附近林子里的一只乌鸦,“呀!”一声从我头顶飞过。当砍出一个大豁口时,我扔下斧子,拿起画笔在画布上画了一幅有豁口的树。山坡上风很大,得一只手用力扶着画架。等画完了,再接着砍树,直到砍翻。树翻倒在地的声音传的很远,远处林子里一阵嘈动。停下来画一幅翻倒的树。最后再给几斧,白桦树彻底倒地躺平,再画一幅。这期间一共画了三幅画,又有照片和录像记录,取名《白桦》。

在我平日的绘画工作里,一直有一个类似的隐藏在后的动作,这个动作在我建构那些画面时起了相当重要的作用,甚至于说是我每次绘画开始的契机,这也是我逐渐才意识到的。《白桦》这件作品有意把这个动作凸显了出来。这个凸显方式有荒诞的戏剧感,我有意为之,它与我一段时间里对艺术与社会,绘画与“写生”等等问题的思索有关。我一度认为绘画,尤其是写生,有“偷猎”的意向。

现在回头去看,前些年画的《牛皮》系列里那些摊平的牛皮,牛皮上的斑疤鞭痕,并不一定是物象原有的,而是我有意给予的。《土豆》系列里那时不时出现的一刀,也是我切下去的。

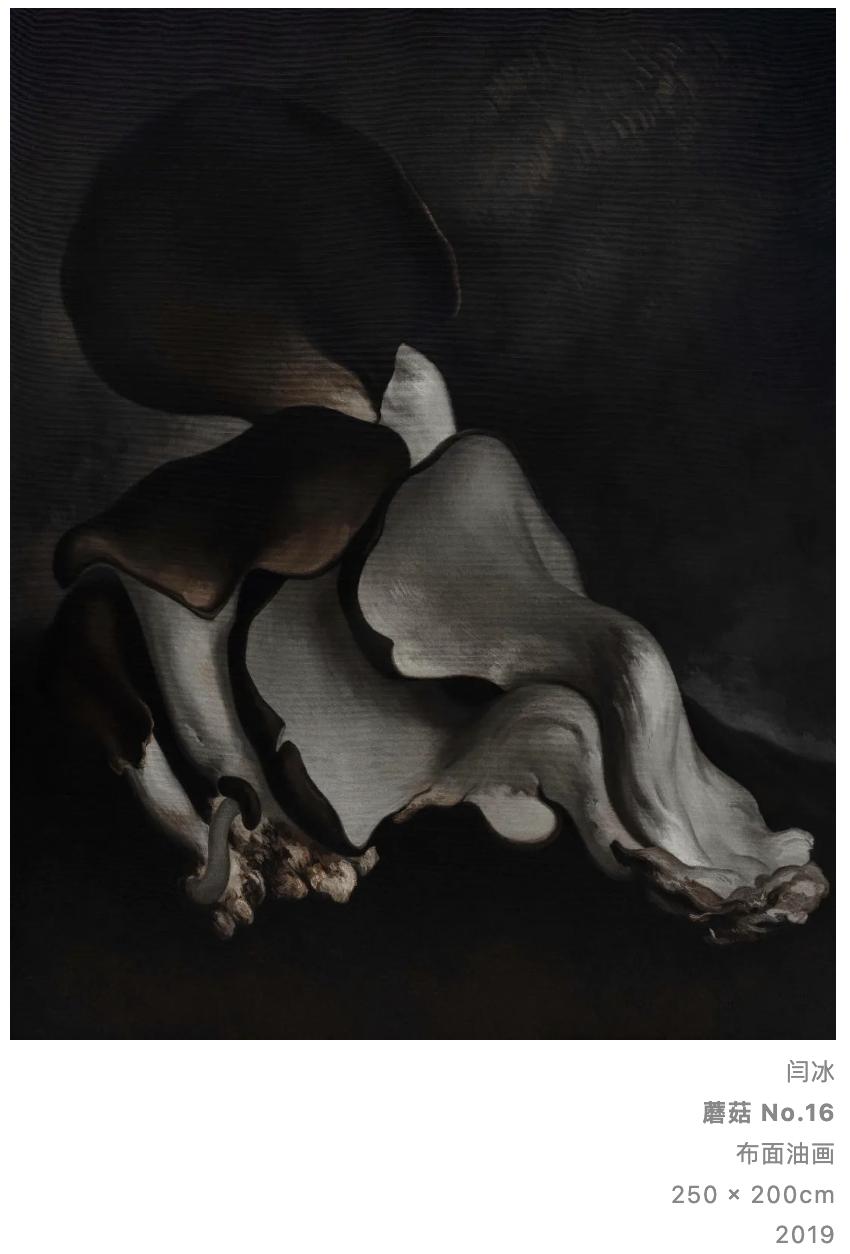

为什么会这样呢?仔细想来,似乎也有遥远的现实来源,但当初在面对画布的那一刻,这些动作都是下意识的,并不出于视觉上的设计,当时激发物象能有的真实才是我的工作,而真实又是虚构的。直到近两年的《蘑菇》系列,以及计划中将要开启的新工作,都让我更加清晰地意识到绘画里的这一部分工作的意义,它直接涉及到画家观看世界的视角、姿态,以及个人精神史。

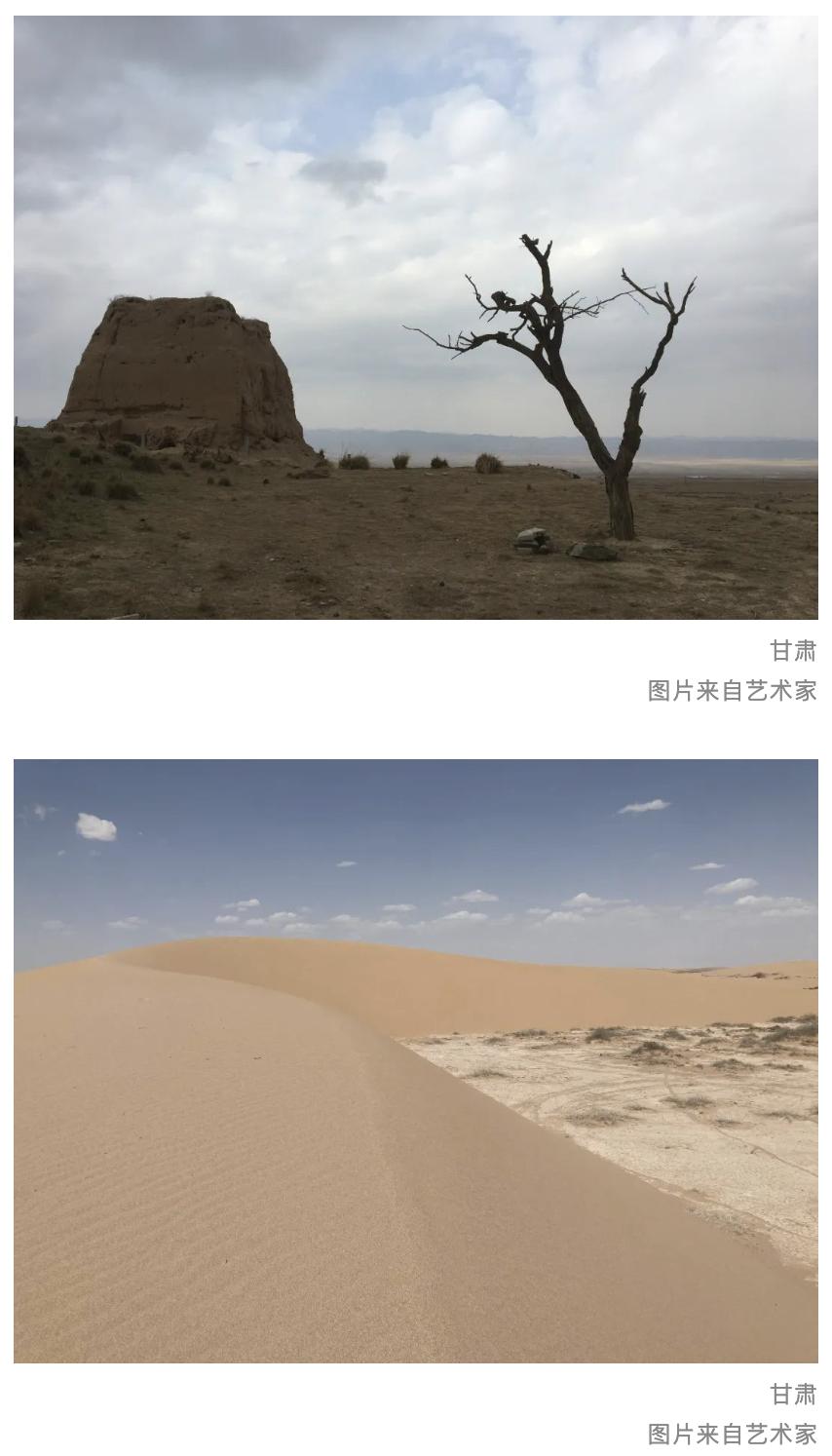

说两个事例。十几年前我做一件作品时需要用到两张完整的牛皮,于是我在甘肃一个村子里找到了一家屠宰场。去的时候他们正在杀牛。和屠夫沟通完我的要求后,他指指旁边围栏里拴着的几头待宰的牛,让我选,我就指了指其中两头花色比较好看的,他点点头,让我在一旁抽烟,等着。

我以为宰杀一头大型动物是一件隆重的事,得等个一下午。我一支烟还没抽完,突然发现我指过的一头牛已经躺在宰渠边。什么时候从围栏里牵出来的,又是如何放倒的,就在我眼前我竟然没看见,更没听到牛的叫声,我赶紧凑近,牛已经杀完了。那头牛瞪着两只大眼,脖子搁在水渠上,一尺长的刀口,血如打开的水龙头,冒着热气哗啦哗啦冲出来,我眼看着庞大的身躯一点点小下去。这一切发生得太快,太随便了。几年后我用牛皮做了装置作品《棉被》,又过了两年画了《牛皮》系列绘画。

在我更早年的生活里,我生活的那个村庄每年都有一个特别的仪式:在农历三月,青苗葱郁时,全村人会集资买一只羊,请屠夫在村庙里杀了,祭祀,之后屠夫根据全村的户数切成一样大小的小小方块,横竖整齐摆满一张大大的桌案。每户人家都会派人去领,再领一沓蘸过羊血的三角形白纸,拿回去做成小旗插在田间地头,祭虫王。记得每年的那一天,我都会端着一个白碗,去庙里捧回一小方羊肉。这些画面深深印在了我的记忆里。

多年后我在画土豆群像时,下意识地把其中某个土豆切了一刀,那张画一下子立起来了,似乎捅开了心里的什么淤堵。当时觉得是神来之刀啊,过后想来,早期的一些生活已经渗透到我意识里了。当然土豆系列绘画的意思不仅于此,但它的启动却源于这么一个非常规的动作和力。

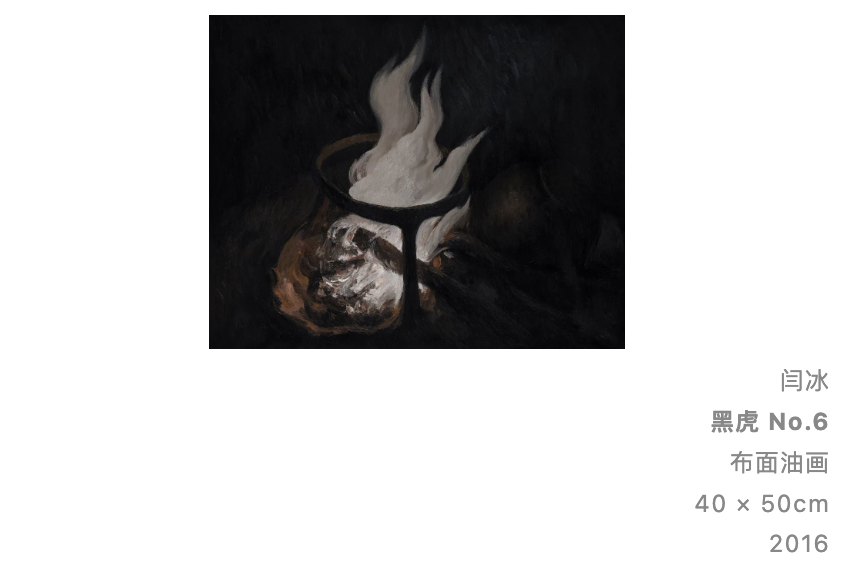

这种动作和力以不同的形式散见于我几乎所有的作品,有时出现在绘画开始之前,有时则会同时发生。比如后来我画蘑菇。某一天我在菜场的蘑菇摊前发愣时,突然意识到蘑菇这个食材将要超脱它原有的属性了,那一瞬间动作和力同时出现在心里,以往的某些感受涌上来又指向我的未来,所以我马上就回工作室付诸绘画了。这就是武侠小说里常说的可遇不可求的福至心灵吗?

但有时候也不顺利,一张画怎么折腾也立不起来,就是动作不对,所以没力。一张不顺利的画就像在挖隧道,暗无天日,某一天突然前面透进光来,再挖几下,豁然开朗,知道打通了,新鲜的空气也涌了进来。绘画于我就是这样,它不是为了展现什么,而是一次次把我带入新的境地。

在观看一些作品尤其是现当代的绘画作品时,我也有类似的体会,经常会觉察到这些画面背后的动作和力。比如培根那种施加给形象的暴力和扭曲,隐含着一种撕碎的动作,又比如弗洛依德的那些人体和肖像,常给人一种逼迫感,他不像培根那样把暴力形象化,而是隐藏在画家的目光里,他会让形象处在一个貌似日常的放松状态里,或坐或躺,或将肉体横陈于前,让人放松警惕,而他会像一只追索灵魂的秃鹫,眼神狠毒,死死盯住这具肉体盘旋,用他克制的画笔画呀画,在每一块肌肉转折处翻检灵魂的下落,画得饥肠辘辘。这都是画外的东西,但这种“死死盯住”的目光通过画面的形象折射给观众,观众也会感觉到被“盯住”了,因而紧张震慑。

再比如莫兰迪,很和气,动作算是很小了,但那种锚定一样物什的决绝何尝不是一种大力,他就像一个极端的素食主义者,顿顿白水煮老白萝卜,咂摸它淡中滋味,终于咂摸地月朗星稀。

这样看来,很多画家的作品背后,都有一种特殊的能量作台基,因此各有不同,当然其他的艺术形式也同理。但这种动作和力在别的艺术里通过触觉和空间材料等多方面的展示更显而易见,不像绘画是在平面和方寸之间的,因此会更隐晦,所以值得说出来。

我无须在技术层面谈绘画,那是明面上的。画家的精神力量和气质却是先天和漫长的生活里凝聚起来的。而这种力量如何通过某个动作达成绘画,让精神长在绘画里,浑然一体,正是画家毕生的苦乐。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号