(图片来源:受访者供图)

【经观讲堂】系经济观察报社年度培训项目,邀请来自经济、传媒、科学、文化、法律、商界等领域知名人士讲授常识与新知,分享经典和创新,是助力提升经观内容品质和传播影响的开放型课堂。本文根据科技创新史专家董洁林博士在【经观讲堂】上的发言整理。

董洁林现任联科熙和碳中和产业战略研究员,兼职于清华大学中国科技政策研究中心。

非常荣幸来跟经济观察报的朋友们分享有关科技创新的话题。经济观察报是我非常尊重的一家媒体,很久之前就阅读过这份报纸上的文章,受益良多。

我今天讲的题目是“卡脖子”难题的历史轨迹及破解。每一个国家在科技产业上都有短板,没有任何一个国家可以面面俱到,什么都做得最好 。但短板并不意味着会被卡脖子。“卡脖子”是指,你不仅做不到,而且你也买不到。

“卡脖子”主要出现在产业体系的下层

要理解“卡脖子”现象的根源,需要回溯工业革命的过程。

工业革命是于18世纪在机械化领域开始的,蒸汽机的发明使得人类从长时间利用草木能源转换为化石能源,蒸汽机利用煤炭形成蒸汽动力来驱动机器,开启了机械化大潮。这个过程被称为第一次工业革命,是由英国领导的。

19世纪晚期开始电气化,同时也发现了石油,发明了内燃机,于是石油也作为大宗化石能源被广泛利用起来。这个过程是第二次工业革命,是由美国领导的。

有人认为第二次工业革命还在进行中,包括现在的信息化也是第二次工业革命的一部分,也有人认为现在的信息革命应该算作第三次工业革命,这只是不同学者的不同划分方法。我认为只有两次工业革命,第一次由英国领导,第二次由美国领导。

这两次工业革命,从大的板块来说,发生了4件最伟大的事。第一是能源转换,从古代人类消耗草和木、转换为利用化石能源,这是很根本、基础的变化。第二是机器崛起,大量利用化石能源的新机器的发明和使用。第三是发明发现了很多新材料,无机的、有机的、金属的、非金属的大量新材料涌现。第四是把东西都做得特别便宜,这场非常深刻的便宜革命,让所有人都可以成为消费者,享受便宜的物品和服务。

从结果来看,工业革命首先是改变了生产方式,从原来的手工业、每个产品都不一样,到大工厂高效生产出来的标准化产品。第二是使得经济增长和人口增长同步进行,人均GDP大幅增长。这是前无古人的,因为我们知道人类在很长时间都处在所谓的马尔萨斯陷阱里,生产率慢慢提升的同时人口增加,人口增加得稍微快一点后,就产生瘟疫、杀戮,又会造成人口减少,达到一种平衡。所以在非常长的时间里,人均GDP基本上不变,直到工业革命开始之后,人均GDP才实现了大幅增长,人类第一次跳出了马尔萨斯陷阱。

第三是我们的生活和工作方式,出行和物流方式都产生了极大的变化。如果古人来到今天,他是无所适从的,因为现在的技术环境、生活环境都非常不一样了。第四是工业革命造成了全球各地的实力发生极大变化。欧美率先成为发达的现代工业社会,富有了、强大了,而另外一些传统的农耕区则停滞不前,就相对落后贫穷了,很容易被征服。

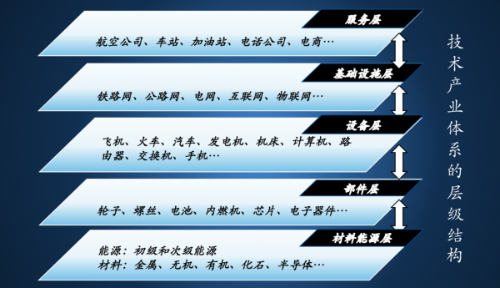

工业革命几百年,科学知识、技术和产品体系的累积和沉淀,形成了现代科技体系和现代工业格局。我用一个5层模型来描述现代产业体系的结构。最基本的一层是材料和能源层,在此基础上是零部件层,像轮子、螺丝、电池、芯片、电子器件、内燃机等。基于零部件,就可以组合成大量不同设备,形成设备层,如飞机、火车、汽车、机床、计算机、手机等 。再上面是基础设施层,像铁路网、公路网、电网、互联网、物联网等。在这之上还有一个服务层,像航空公司、加油站、电商、电信公司,都是提供某种服务的机构。

图|产业体系的层级结构

很多产业都可以用这个层级模型来描述,一个体系往往对应一个产业链,下层对上层形成技术支撑,同时也形成了一种制约。上层是下层的用户,给下层带来用户需求,也依赖下层技术的创新来改进自身的服务和产品。

重大技术的先发地往往成为某个产业的技术高地,产业的技术含量越高、产业分工越细,产业链就会越复杂越长。产业链的龙头产业往往出现在部件层或设备层。所谓“卡脖子”技术,往往出现在下边三层,即材料能源层、部件层和设备层。上面那两层技术含量较低,比较容易做出来。

后发地区切入先进产业的三种方式

技术问世后,出现扩散和转移是必然的。一般有三种方式,第一是落后地区主动去学习和模仿先进技术。传统技术体系比较简单,自古以来后发地区自发学习和模仿先进地区的例子比比皆是。现代的“两弹一星”技术基本也是采用这个模式传播。因为国防类科技保密级别很高,别人不会卖给你技术,后发国只能采用举国体制来学习追赶。其实原子弹技术的学习模仿难度并不大,自50年代以来,核弹的技术前沿基本上是固定,理论是公开的。而且,国家对其成本不敏感,愿意不计成本来做。其产业链相对比较简单,随着时间推移,别说大国,小国也可以模仿出来。

第二是技术先进的地方,主动进行技术和产业外移。近几十年的全球化,就是技术先进地区主动进行产业转移的大规模行动。 每个地区从古代就有自己的纺织和钢铁产业,领先者主动进行技术转移和后进者积极学习都发生过。例如纺织业,中国宋朝的纺织技术比较先进,部分技术通过蒙古人和阿拉伯人西传;文艺复兴时期的意大利广泛学习阿拉伯技术,成为纺织业的高地;后来英国人跑到意大利去偷技术,再加上自己的很多创新,英国又成为高地,英国移民把先进技术传播到美国,美国基于此进一步创新又成为纺织业技术高地。改革开放后,较先进的现代纺织业又转回到中国。

第三种方式是技术后发区首先引进产业体系的上边两层,进行微创新,比如提供一些新服务、发明新商务模式,或者改善产品和服务使之有更好的性价比。在较好地把握了上层系统之后,再慢慢再向下面技术含量高的层次拓展。

燃油汽车产业是用这种方式传播的一个例子。燃油汽车产业是德国最先开始的,他们发明了燃油机、刹车等很多汽车核心零部件并完成了汽车的设计。美国在20世纪初进入汽车产业时,是从第三层切入的,其主要创新点是优化制造过程,发明了流水线生产工艺,把汽车从一个手工产业变成一个现代大工业,汽车做得非常便宜。接着,美国开始大举投入建造高速公路和燃油供应体系,让美国成为世界最大的汽车市场。

日本是在二战期间从军需行业开始发展汽车产业,60年代之后开始大规模转民用生产,它进行了很多微创新以提升性价比,终于在世界民用汽车产业夺得了一席之地。现在的世界燃油汽车产业,德国、美国和日本占据了前三的地位。

信息产业“卡脖子”的由来

信息产业也有一个层级结构,生态系统庞大,分工很细,比汽车产业链要复杂很多。现在最先进的汽车,零部件大概2万个,但是一部手机的零部件达20万个。一个零部件不到位,整个设备就做不出来,而关键零部件很难找到替代品。信息产业的卡脖子技术,出现在零部件层和材料层。

图|信息技术产业的层级结构

美国是信息产业先发地,并领导了一浪又一浪的信息技术往前发展。最开始是电信,做电报、电话,然后是计算机、互联网。中国从80年代开始建现代电信网络,向老百姓提供服务。华为是1987年创业的,那时是中国现代电信网络建设早期,华为起初是代理销售国外的设备,慢慢地模仿国外的设备来做自己的设备,后来扩展到做零部件,最近进入芯片等核心零部件领域。

由于多种原因,最近华为等公司被美方列入“实体清单” 。美国对实体清单上的公司实施出口管制,甚至出口禁止和“长臂管辖”,造成他们购买国外零部件(包括芯片)受限。

其实中国1960年代就开始进入半导体产业、做晶体管收音机了,但后来离技术前沿越来越远,原因是这个产业的前沿在快速进步。过去几十年,信息产品每18个月价钱就降一半,性能翻一倍,按照摩尔定理的快节奏往前走。这么庞大、复杂的一个产业,全球很多公司都被卷进了摩尔定理的节奏中往前奔跑,你如果不按这个速度奔跑,就会被生态链给甩出去、淘汰掉。生态链之外的国家、企业,插进来,要学习、模仿,还要跟上速度,难度可想而知。

实际上,目前中国虽然产业链宏观上比较全,但除了芯片之外,科技产业的短板还有很多。如果别人愿意卡脖子的话,还有很多地方可以卡,只不过目前大家都把目光放在了芯片上。

最开始我就说了,技术短板每个国家都有,短板不等于定会被卡脖子,因为全球化的要义就是互通有无,每个地区把自己的事做到最好,其他的让别人来做。卡脖子难题的出现,原因是信任出了问题,出钱别人也不卖给你了。在这样的情况下,不仅不会主动转移技术,反而会设置障碍。但是怎么解决两个国家的信任问题,不是我今天要讲的事儿了,因为这是政治问题,不是科技问题。

美日半导体博弈史

我回顾一下美国和日本半导体产业博弈的一小段历史,也许对理解国家之间的产业博弈有帮助。

半导体的历史约70多年。1947年贝尔实验室科学家发表了第一篇晶体三极管的论文,1968年美国工程师Robert H. Dennard发明了半导体DRAM存储芯片,他是我的校友,当时在IBM工作。1971年英特尔的工程师发明了CPU,PC大概是1975年发明的。

在1970年代,日本决定以举国之力进入半导体企业,他们跟美国产业界交往非常多,很早就感受到半导体行业将是一个巨大的产业。1976年,日本成立了国家研究所,全面进入半导体产业链的各个环节。

他们的成就非常靓丽,到80年代中期已经占有世界半导体市场的半壁江山,垄断了DRAM存储芯片市场(约80%的市场份额)。那时的确让美国惊呆了,日本不仅一个技术点做得好,它全产业链都做得好。

因此在80年代,英特尔不得不放弃了DRAM,把这个业务部门全部砍掉了,转向去做CPU,CPU是英特尔发明的,那个时候已经有了一些市场,但是还没有那么大,接下来随着PC的普及迅速成长。

美国产业界也联合行动,硅谷成立了美国半导体行业协会,现在还在并且很活跃,牵头推动制定了很多产业政策。美国也动用了国家力量来跟日本斡旋。起初美国政府并不想参与,觉得商务上的事情应该由公司之间的竞争来解决,但是美国公司叫得太厉害了,说对方就是以整个国家来跟你竞争,美国要不联合起来,就输定了。所以日本、美国政府两国谈判,于1986年签署了一个协议,主要内容是反倾销,反市场保护,也就是日本不能用国家补贴的低价来卖产品,日本的市场也得让美国公司进去。

与此同时,韩国和中国台湾在80年代也开始进入半导体领域,这两个地方的力量显然没有日本那么大,他们不可能全产业链投入,而是单点突破。韩国是以举国之力在DRAM芯片领域与日本竞争,比日本的芯片要便宜很多,国家的力量在背后支持企业,每卖一片都在亏本,但是它就是要把日本给打垮。中国台湾是在半导体设备和半导体制造领域发力。这两个地方的厂商都得到了美国的支持。他们做出来的东西美国就买,从市场方面给予支持,所以这两个地方也就起来了。

到了90年代晚期的时候,互联网商业化了,移动电话也普及了,放大了半导体产品的市场。这两个领域美国又是原创者,所以美国再一次成为全球半导体产业的领导者。到了2000年初,日本半导体产业的市场占有率大概掉到了7%,这个竞争的过程是非常惊心动魄的。

日本的做法要点是:第一是举国体制;第二是全产业链覆盖,什么都要做;第三它有不少微创新,但没有什么大创新;第四它的质量做得真的好。

美国的做法是以企业为主角,政府协助。美国喜欢做一个较开放的生态链,把韩国、中国台湾还有其他地方都放到自己的生态链里一起合作,他吃肉也让哥们儿能够喝汤,这一点跟日本是不一样,日本是走自己的路,让别人无路可走,这也是日本当时很孤立的一个原因。美国半导体产业重新兴起的时候,领导了一个全球产业链的兴起,其中也包括日本公司。

还有,美国快速创新的能力非常强,它跟日本半导体博弈取得胜利,不是靠政治力量和举国体制,而是靠创新。英特尔在DRAM输了就放弃了这个市场,它没有再回头,而是发明新产品,把半导体产业盘子做得更大。

面对芯片“卡脖子难题”,我认为有几点需要注意:

首先,现有科技产业,所有的科学问题基本上都已经解决了,所以解决短板和难题的主力必须是企业家、工程师,但需要大量科学家的支持。

第二,现在解决卡脖子难题往往把重点放在弥补短板,就是别人做的我也要做。但也可考虑多发扬自己的长处,在某个点创新出独特的东西,建立技术反制能力。

第三,现在国内有一种思路是自己要重构完整的技术体系,把所有短板都补齐。什么都做得最好还要高性价比,投资极大和难度很大。况且,如果一个国家只卖东西、啥也不用买,其他国家怎么与你贸易往来?

自给自足是传统农耕思维,在现代社会这么做副作用很大。可以理解在被人卡脖子的时候,很容易走自给自足的老路。但是老路也并不好走,还是要想办法成为全球化的一部分,而不是把他人都取代,要多花一些智慧去重建互信。

重大创新之路:从科学原理孵化出新产业的成功案例

解决卡脖子技术的终极方案是自己做出重大科技创新。重大创新有两条路可以走。第一是从科学原理出发走向产业,创造新技术、新产品、甚至新产业。第二是做出颠覆性的创新,把旧的技术体系给破了,重建新体系、创建崭新的产业赛道。

在历史上,新技术产业高地的领导者,比如英国、法国、德国、美国都创建了不少新产业,其他国家较少。

我首先讲第一条路,从科学走向产业。这个过程有几个步骤,首先是进行基础科学的探索,第二是源头技术的发明,第三是进行高科技产品概念的验证,第四是进行产品的开发和完善,最后一个步骤就是产业化。其中中风险最大的是高科技产品概念验证这个环节,人称“死亡之谷”。

每一个环节成功率高的参与者都不太一样。在科学探索这个阶段,科学家是主角,基本都由国家资助。源头技术开发即基于科学原理和现象进行重大的核心技术发明,科学家起到关键作用,有时工程师也会起作用,这期间国家资助一部分,大的企业也会投入一部分。产品概念验证阶段,主角就要变成创业者而不是科学家了,科学家在这个时候是辅助角色,接下来产品开发和产业化的主角是创业者和工程师,越到后面市场化资本参与越多。

在产品概念验证这个阶段,往往政府不资助了,市场资本也不愿参与,风险大而参与资本又少,所以成为死亡之谷。

中国现在特别看重科学家,希望从科学走向产业这个过程全部由科学家来领导和承担,特别青睐有人才光环、有头衔的科学家,这是一个思维误区。从美国数据来说,科学家创业成功率很低,大概是3%左右(其中很大部分还是从后面两个步骤开始创业,并非从科学源头研发开始)。

我举两个关于从科学走向产业的成功的例子。第一个例子,从电磁学到电力电子信息产业。19世纪初,法拉第发现一些电磁现象,接着发明了一些关键技术,比如发电机、电动机,然后麦克斯韦把电动力学的理论给做出来。

接下来就该企业家上场了,爱迪生、特斯拉等创新创业者受的教育都不怎么好,他们二位是现代电力体系的奠基人。发明电话的贝尔,是现代电信系统的奠基人,还有做摩尔斯码的摩尔斯,原是一个画家,成为电报的奠基人。一个非常关键的电子器件,电子三极管,是美国硅谷一个工程师20世纪初发明的,支撑了早期电子工业的发展。

第二个例子是从量子力学到芯片产业。100多年前一些科学家发现了一些量子现象,逐渐奠定了量子理论,包括像普朗克、爱因斯坦、波尔这些我们耳熟能详的科学家。 1947年贝尔实验室的三位科学家发表了关于半导体材料特征的论文,这是半导体理论的起点,他们9年之后获得诺奖, 很快他们就按照理论发明了晶体三极管,这是第一个半导体器件。其中一位科学家,威廉·萧克利于1956年从贝尔实验室辞职跑到硅谷,创建了一个公司叫做萧克利实验室,召集了8个从世界各地来的才华横溢的年轻人。因为萧克利是一个自傲、刚愎自用、性格很难相处的人,这8个年轻人过了一年之后就集体叛逃了,他们自己成立了一个公司叫仙童半导体公司(Fairchild Semiconductor)。其中领头的叫罗伊斯,他在1959年发明了集成电路,这是半导体史上一个里程碑性质的发明,摩尔也是这8人之一。之后半导体产业就开始按照摩尔定理的节奏发展了。

重大创新之路:应更加重视能源转换带来的颠覆性创新

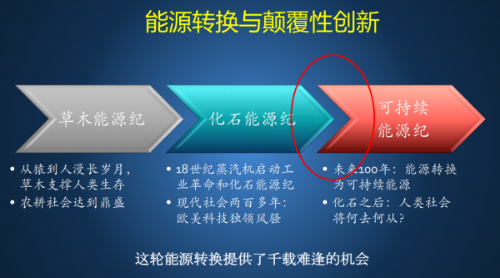

第二种实现重大创新的路径是从底层颠覆现有技术体系。目前正在进行的从化石能源向可持续新能源的转化将提供很多颠覆性创新的机会。

图|从化石能源纪过渡到可持续能源纪

我们都知道化石能源是有限的,还有很多副作用,如污染、全球变暖等。现在人类基本上已形成了向可持续能源转换的共识,这是一个极大的机会,将带来新产品和新产业需求,也会让很多现有产业发生天翻地覆的变化。

上一次能源转化时,我们经历了一场波澜壮阔的工业革命,这一次的能源转换同样会造成一场新的工业革命,中国有机会成为这一场工业革命的领导者。

可持续能源是什么? 太阳能、风能、机械能、水能、草木这些都是可持续能源,其能量密度和功率密度都比化石要低很多,并且运输都挺不容易,而且还是间歇性的。如太阳能,白天有太阳的时候就有,太阳下山就没了,风能也是有风的时候就有,没风就停了。

如果比较可持续能源和化石能源的功率密度,化石能源比可持续要高2-3个数量级。功率密度低,就需要占用很多的地表面积来收集这些能。

上一场能源转换的时候,发生了一场机器革命。这一次能源转换同样会发生新机器革命,即需要发明很多的新机器。例如汽车产业是19世纪末、20世纪初形成的一个产业。其实那时蒸汽机车、电车和燃油汽车都被发明了,彼此竞争,燃油汽车最后胜出,把蒸汽车和电动车给淘汰掉了。

当时电动车的电池太差了,跑不了多长时间。这100多年,电池进步了很多,现在它又回归到我们的视野。氢能源车现在也出现了,它的优点是能量密度非常高,可以跑很远、很快,载重量也会很好,但现在就是太贵了。未来电动车、氢动力车都可能来取代燃油汽车,这就是汽车产业的“机器革命”,其他产业也会发生“机器革命”。

我们很多时候把目光聚焦在芯片卡脖子难题上,实际上能源材料层的卡脖子也是非常重要的一个方面。二战发生和能源材料的卡脖子有很大关系,日本在二战之前工业发展很快,但它的石油、钢铁、橡胶这些关键的原材料都不能自己生产,占有原材料是日本侵略其他的国家的目的之一。德国也有类似的情况,没有出海口,石油也是问题,他们的动机之一也是获取能源和材料。

很多战争、地缘政治的冲突,跟能源材料的抢夺有关系。中国也是一个石油和天然气的匮乏区,大概百分之七十几的石油和天然气都是依赖进口,底层的短板是绕不过去的硬伤。如果汽车产业去石油化,可以极大地影响地缘政治。

所以,从化石能源向可持续能源转换这个机会,对于中国来说格外重要,因此对最底层科技的重视程度,应该超越芯片这些技术品。芯片短板要补,但千万不要捡了芝麻丢了西瓜。化石能源和材料对于中国来说更为基础,并且绕不过去,创新投入的重点应该放在这上面,要着眼于未来,而不是着眼于过去。

最后一场工业革命

化石能源是上天赐给人类一个礼物,是一大块自然储能和原材料,但用完了就没了,因此未来科技创新的任务非常重。首先,我们需要开发新的储能技术,把太阳能、风能转化成其他优质能源、存储下来,然后按照人们需要的节奏使用。

当下利用可持续能源的主流思路,还是在目前的体系上做一些比较小的调整,太剧烈太快的调整大家也受不了。电力体系的基本格局还是当年爱迪生和特斯拉他们那一代人奠定下来的。现在人们只是用一些新能源,如太阳能、地热能、风能来代替煤炭发电上网,但是由于太阳能、风能不太稳定,所以说要增加很多储能系统,来调节电网的波动。

将来高能量密度的可持续能源是稀缺品,可控核聚变发电是一项价值极大的技术,可弥补高能量密度缺乏的局面,现在中国和美国等地都在研发。

还有,化石能源消失之后,大量的材料也会消失。塑料没有了,化纤没有了,人造皮革也没有,染料也没有了,沥青也没有了,炸药这些东西都没有了,农药和化肥也会大幅减少。人类需要努力创新,把这些空缺给弥补出来。

图|伴随化石能源消失的化石材料

农药和化肥,涉及人类的生存。粮食的产量跟化肥和农药的使用量是密切正相关的。这一百多年粮食产量增长了这么多倍,能够养的人口增加了很多,得感谢化肥和农药。当然种子改善对产量也有贡献,但它的贡献比例不超过20%。化肥和农药很大比例都是由化石材料做的,所以化石原材料消失之后,产量哪里来?

工业革命以来的几百年,我们变得越来越富裕,人均GDP快速增加了几十倍,世界上的人口总量增加了几十倍,但如果化石能源消失之后,而我们的创新跟不上,人类的富裕生活很难提升下去。

如果创新能赶上,也许将来世界人均GDP还会保持目前的水平,不过我觉得全部弥补化石能源材料缺口的可能性并不太大,总会有很多材料消失掉。

总的来说,未来百年将会发生最后一场工业革命,它的底层动力是从化石能源材料向可持续能源材料转换,很多技术体系都会随之发生很大的变化。这个过程有5大技术挑战:高密度能源、新材料、新机器、智能化分散化管理及地表利用。

放眼未来100年的技术挑战,芯片算不上什么,我们不能一叶障目,人类有更严峻更重要的挑战去面对。要成为创新型国家,必须有重大创新成就 、在创建新产业体系上有建树,仅仅模仿和跟上人家的步伐远远不够,得着眼重大问题和重大挑战,为人类作出贡献,没有人可以阻挡他人为人类作出更大的贡献。

扩大开放、加强国际合作也非常重要,千万不要主动脱钩。因为在中国之外的市场、资金、人才都很多,国外那些挑剔的用户、强大的竞争者都是创新的动力。比较中国和美国的环境,国内的文化同质化比较高,整个环境不太鼓励标新立异。而美国文化异质化非常强,用户多元化、且非常挑剔和有创新性,他们会给企业一些意想不到的需求点,这都是创新的来源。

我们在国内会一边倒地听到是美国要求脱钩,实际上美国那边也会说同样的话,说中国从来没有融入国际体系,从来没有对国际开放,很多市场都是对国外公司封闭的。这么说可能让一些人不高兴,我并不是在判断谁是谁非,只是提供一种对方视角供思考。

需要长期意识

我还有一个建议是社会要更有耐心和长期意识。过去几十年中国有很多赚快钱的机会,如买几套房什么都不做,几年就翻番了。但是做高科技真的很难,需要的资源很多、时间很长,风险也很大。

我经常笑一些在中国做高科技公司的海归是高科技游牧人。因为他们在一个地方得到的资源非常有限,一段时间没完成目标,钱用完了又再跑到另外一个地方去接着做,很像游牧民族。他们自己也很无奈,也想在一个地方把事情做完,但是因为很多原因他们在一个地方拿不到后续资源,例如很多资源来自于地方政府,给了你资源就期望几年后得出成果、得上市,否则对你就没有耐心了,所以他们就不得不游牧他乡。这也是社会缺少耐心的一种现象。

还有就是惩罚创业失败者。美国没有惩罚创业失败者的法律和习惯,硅谷满地都是失败者,但在国内惩罚失败者的现象是很严重的。例如银行借钱给企业往往要求创始人个人担保,如果公司失败了创始人就变成了失信人,不能坐高铁、飞机。我觉得这么做非常不妥,有限公司失败资不抵债可以让公司破产,这是设计“有限公司”的法律初衷。为什么要惩罚创业者呢?

科技政策的节奏和受惠对象选择也有很多值得改进之处。各级政府往往一窝蜂地看好什么行业。所以每个地方的科技政策都差不多,钱都往类似的产业砸。人才政策也是这样,都是针对有帽子的人,旱的旱死、涝的涝死。

社会看重科学家是好事,但是科学家只擅长做科学和源头技术,如果指望科学家把从科学走向产业的整个过程都做出来,是不现实的。这并不是说不容许科学家去做企业,只是不能把资源全部都砸在科学家身上,把解决卡脖子任务全寄托于科学院和高校是不对的,企业才是主力。美国很多的科技业创业明星,如乔布斯、比尔盖茨等,都是大学没毕业的学生,他们是很好的企业家,但不是科学家。任正非先生也不是科学家。所以,政策的鼓励对象、资源的投放对象和项目内容要多元化。

举国体制是中国的强项,但不能什么领域都用举国体制去砸,要非常慎重。要鼓励民间的资金去投入高科技产业,个人在用自己的钱来做自己相信的事情,这是取得成功的重要保障,而国家投入往往是用别人的钱来做领导认为重要的事情。有些事情的确需要举国体制,如国防科技。但民用产业不需要用举国体制,国资涌进来反而会搞得民间参与凋零、活力尽失。

(经济观察报 记者 张英 整理)

京公网安备 11010802028547号