王晓曲/文

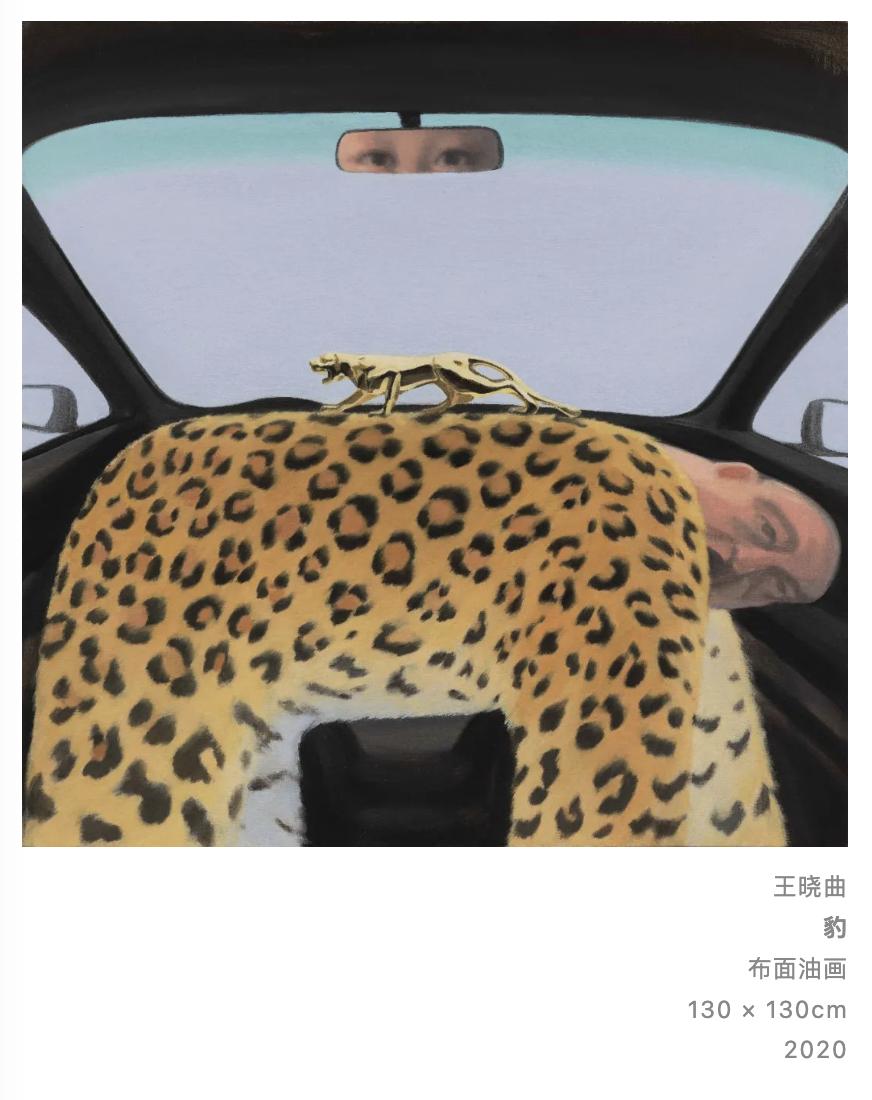

我的绘画有点像是在运用图像写作,连结纷乱繁杂的视觉经验,包括我喜欢和讨厌的东西。比如说我在画人像的时候,会参考时尚广告、挂历摄影、古典肖像、高考的时候画的身像,潜意识里会把各种熟悉的形式拿来用。我希望创造一种富有弹性的语言方式,它可以容纳很多内容,让我能够随心所欲地进行表达。

我用个人的想象和主观性去处理现实中存在的那些僵硬的视觉想象(历史,权力、不成熟的社会所造成的明确性和局限性),给人带来局促与压迫感。我在创作中引用并消解这些视觉元素的意义,将他们带入不确定(想象力是每个人最基本的权力)。

在很长一个阶段,我不想去强调绘画语言的主体性,绘画对我只是一种手段,创作主要是为了表达自己的感受——一种存在,我尝试通过不同的主题去创作,出来的结果既是绘画又是戏剧,也可以是广告或者诗。

绘画就像是一种语法,图像是词汇,风格是修辞。我根据不同的图像内容选择不同的绘画手法,而不是致力于创造一种风格化的语言,我享受不断塑造语言风格的过程。

现在我们总面临各种针对绘画的问题,为什么到今天还画画?为什么选择这个媒介?绘画的历史和它在资本市场上的流通让这种语言要承受许多道德评判。不会有人问一个作家为什么到今天还在写作。

那种学院里讨论的绘画艺术离我的成长环境挺远的,我在一个边远的南方小城长大,从小接触不到任何在学院里学习的高级艺术,更熟悉的是各种各样的大众图像,包括广告,插画,电影电视。

随着社会的快速变革,大众图像和城市环境也在不断更新,这些庸俗的视觉文化构成了我的环境。

“松林里吹着阵阵微风,扫墓时的野餐,

咸味、甜味、五香味、

松软的、酥脆的、粘腻的......

在阳光的爱抚下,作为活着的生命,

我们在埋葬着去世亲人的土地上快乐,

这是最踏实的快乐,我们甚至不用笑,

它洋溢在每个人的嘴角,有的人嘴角紧绷,

因为咬不动一些食物,

真正的快乐是不用大笑的。”

如果说艺术史是一部人性史,那么我作为艺术家的问题是,如何在个人性极度匮乏的现实中寻找自我,因此如何运用生活中所面对的视觉资源才是我关心的。

我非常珍视日常里直接的感官体验,这是关乎身体的,就像是内心与外部世界猛然撞击的一刻——我通过画图重现这些瞬间,企图把现实引发的惊诧带到画面中来,比如不协调的形态和色彩,粗砺的痕迹,物质质感所带来的惊异……

“一个坐在座位上的人,穿着不合体的

灰色西服,矮胖的身体几乎要把套装撑破,

他拿着公文包,在里面寻找,怎么也找不着,

油亮的头发像被汗水打湿了,

散乱在额头上。被灰色包裹着的

粉色衬衫像是另一种内衬,让人无所顾忌

地看到内里,他被整个翻开了,

露出最真实的内在。”

为了混淆现实与画面,我曾试图压抑已经成熟的绘画规则,破坏语言的完整性,但是这样做容易跳到另一个极端,背离我希望在语言上构建一个包容系统的想法。现实体验如何转化到画布上,如何通过视觉构建心理活动,是我一直试图解决的问题。

单纯地鉴赏绘画语言让我觉得乏味,尝试去分析归类怎样算是画得好,手感好总是徒劳的,关注语言总难免走向偏狭的精致。

好的绘画就像有机的生命体,有些无法克服的“缺陷”(如“笨拙”或是“俗气”)会非常具有吸引力。通常一件好的作品或者好的艺术家应该具备某种被放大的性格,映照出人性中某个面,使创作者和观众变得平等,无论是好或不好,关于人性的真实总是很美的。

京公网安备 11010802028547号