我是1979年或者1980年读的大仲马《基督山伯爵》。具体阅读情景早已模糊,但当年读后对宝藏的向往之情和对复仇的快意体验,至今应该还在内心深处某个隐秘角落藏匿着。刚刚我去三楼“佛得角”外的“旧书谷”去找这套书,忽然就感觉到某种蠢蠢欲动的念头。在这一念头的鼓舞下,我伸出双手准备一层一层“掘地三尺”般翻出那套不知在那层的小三十二开四卷本平装黑色书脊大仲马小说。我的手莫名其妙地先落在了某一层,食指与中指在书根朝外的那一摞书上交替弹了两下。随后我就发现,《基督山伯爵》就在这里。这一会儿我相信,我的手或手指比我的眼睛更早地发现了藏在这里的大仲马。

多年以来我都不知道这套书是谁译的,这会儿知道了,是蒋学模。蒋先生在“译者后记”里说,1939年他在四川大学图书馆读到英译本《基督山伯爵》,让书中情节搞得废寝忘食,乃至想动手翻译。1945年他终于可以用大半年时间译完全书,文摘出版社分册出版时用的名字是《基督山恩仇记》。他说这“基督山恩仇记”本是美国好莱坞影片的名字,他因看了电影觉得故事吸引人才去找书来看的。

他这篇文章写于1978年10月15日,人民文学出版社重版他的旧译第一次印刷则是在同年的12月。这套书当时风靡一时,不断加印,印量达数十万套。记得当时有文章曾批评说,现在纸张短缺,出版社为什么要耗费宝贵纸张资源,大量印刷一套思想性、艺术性并不强的通俗文学作品呢?我当时十七八岁,一心追求远大理想,时时自觉抵制不良倾向。可是《基督山伯爵》实在太好看了,我一边读得自己忽忽悠悠,心驰神往,一边自责革命意志不强,浪费青春年华。

那时我正在衡水读师范。四十多年后的今天,回想起教室内课桌上同学们摆在桌面上的书,我都还能想起不少书名。同桌英凤岐读的是《嘉丽姐妹》《飘》,贾跃平读的是孙犁,徐志善读的书我当时觉得最没用,都是些尼克松总统、基辛格博士回忆录一类的大厚本,魏英俊最独特:他桌上摆着一套“马恩列斯选集”,天天攻读的却是鲁迅杂文……。我读《基督山伯爵》是徐志善大哥推荐给我看的,至今仍记得他说起“复仇”就兴奋,好像他身上有几桩深仇大恨需要报似的。一转眼他去世十几年了吧。2000年前后在衡水见过他一面,后来就失联了。

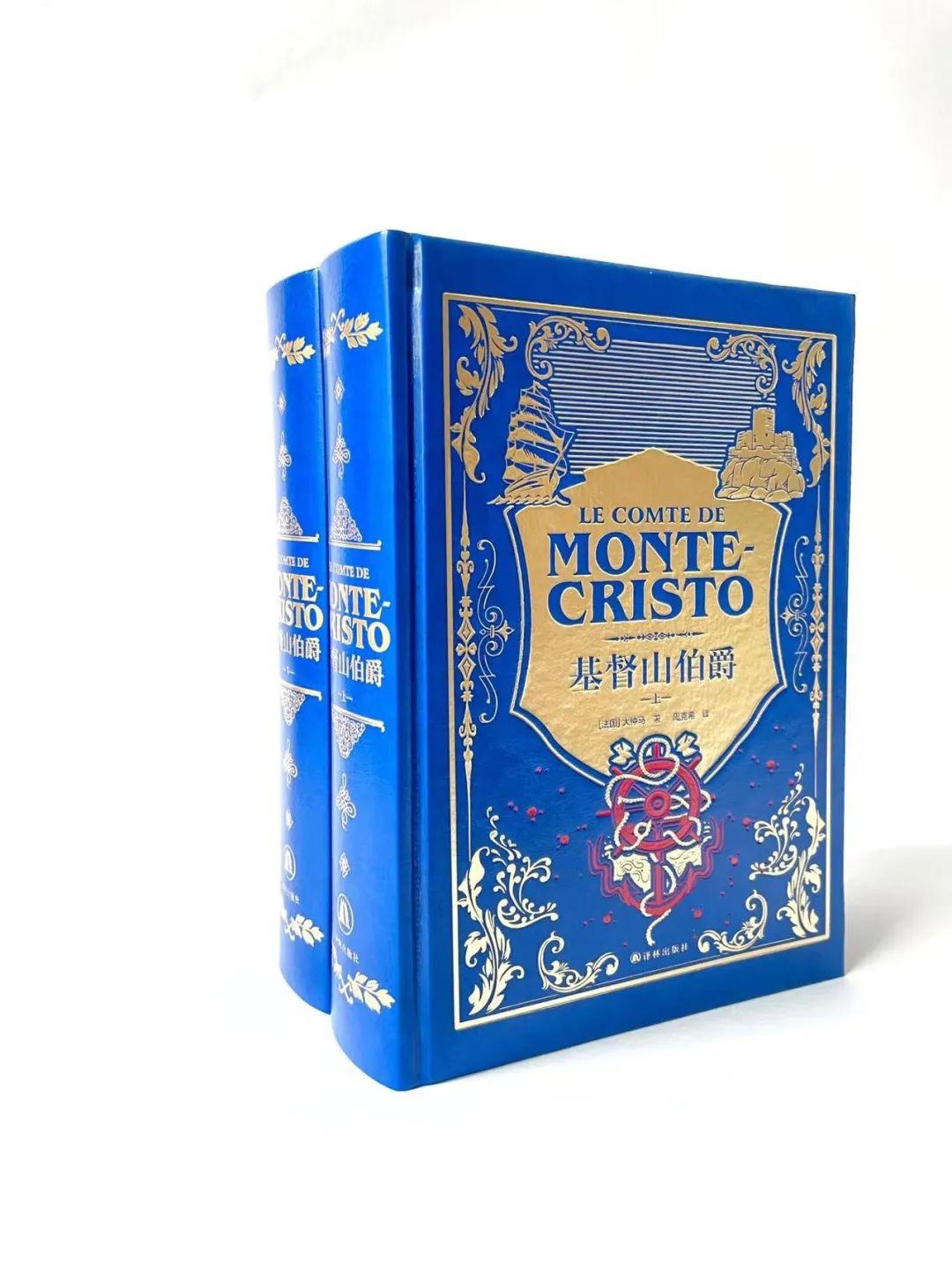

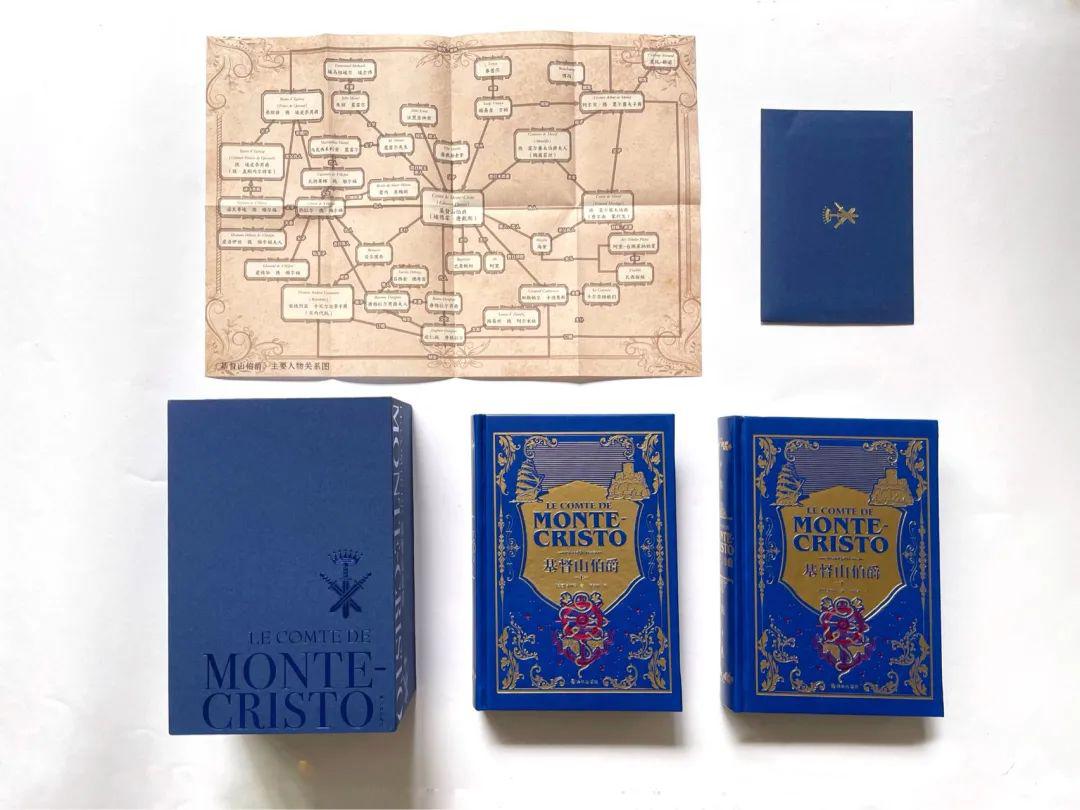

之所以说起这些,是因为今天到手一套译林出版社新版的《基督山伯爵》:周克希先生译本,皮革精装,上下两巨册,配书匣,封面烫金印帆船、城堡、船舵及各式花饰,三面书口也印满蓝底金色纹饰,看起来好像是从基督山小岛宝藏中刚取出的一样,处处闪烁着诡异、冰冷的光。

我重读了第一章,尽管译者不同,底本语言不同,但我暂时感觉不出有什么不同。从第一行开始,一种不安的气氛即开始在海面、港口、轮船以及人物的对话中弥漫开来。我身不由己地再次陷身其中,以至于我不太愿意继续往下看了,因为,阴谋即将开始,一对青年男女就要蒙受天大的不幸。

还是摸着译林豪华版封面,一边享受柔滑中的凹凸感,一边回想四十多年第一次读《基督山伯爵》的日子吧。当年的“通俗文学”今天有了“殿堂级版本”,真让人有沧海桑田之感。那一套四本的平装小册我读的是学校图书馆的书。多年后我买了一套1982年的重印版,用于怀旧,版权页上的定价写的是4.2元。而眼前这套华美异常的译林版,价格是368元。这基本上就是我1982年全年的工资总额了!生活已变得越来越贵重,书籍正变得越来越美好。

今天生活中有两个小意外,其一是竟然意外地感冒了,难道是因为没有做到时时保持“社交距离”吗?其二是得到了这套译林版《基督山伯爵》。豪华版照亮了我回忆普通版的路,这算是对我疫情中还敢感冒的奖赏吧。

文/图:胡洪侠

京公网安备 11010802028547号