The Monk by the Sea, (1808–10)

卡斯帕·弗里德里希《海边修士》,1808-10年

绘画是一门再现的艺术。首先,艺术家对绘画主题的选择需要有清晰的判断,这种判断显示出他的观点、观念和感受 ; 此外,在表现"再现对象"时,引入秩序(order)或加入图示(schematas)——艺术家对事物的描绘是具有一致风格的"习惯性建构",带有明确的属性。有一类艺术家,如乔托或普桑,他们看起来更加客观,他们会根据所再现的情境的氛围(mood)来改变这种表现性 : 为耶稣受难赋予悲情的性质,或为圣母的婚礼赋予礼仪或节庆的性质 ; 而埃尔•格列柯却为所有题材都赋予了一种强烈的激动或喜悦,这似乎是他平常的感觉状态。

作为艺术家,仅仅拥有某种审美观念是不够的,他要钻研这些审美观,从形与色的使用方面考量其效果,考虑其对绘画想要达成的整体、和谐或某种特殊表现所产生的影响。那些在绘画中拥有审美理解力的艺术家,他看颜色与形式的方式,将重新塑造他在过去所学、所做的东西,并达到一个新的整体。它将更令人满意,更完满,也更适合于他自己对这一主题的感觉,更适合他的风格、情感及发展。

哲学作为具有最为清晰的世界观或思维模式的领域,格外适合对绘画的风格或内容作出解释——因为,绘画也是世界观的一种表现。

The Stages of Life (1835)

A meditation on the artist's own mortality, depicting five ships at various distances from the shore. The foreground similarly shows five figures at different stages of life.

卡斯帕·弗里德里希《人生诸阶》,1835年

The Sea of Ice (1823–24)

This scene has been described as "a stunning composition of near and distant forms in an Arctic image"

卡斯帕·弗里德里希《冰之海》,1823-24年

Moonrise over the Sea (1822)

卡斯帕·弗里德里希《海上月升》,1822年

Seashore by Moonlight (1835–36)

卡斯帕·弗里德里希《月光海滩》,1835-36年

风景画是艺术家对自然的感知。艺术家对风景画中那些事实性的、具体的元素,比如风景的地点、季节、一天中的某一时段、某一时刻、规模、光线、色彩、质地的选择,及其处理的手法,所有这些都会进入作品的意义,构成其表现性的品质,即审美的成分。

许多风景画具有同样的主题,比如大海,自19世纪起就有大量谈论这一主题的诗歌和散文作品。德国早期浪漫主义画家卡斯帕•大卫•弗里德里希(Caspar David Friedrich, 1774-1840)笔下的大海空旷、冷寂,充满神秘。《海边修士》中有一位孤独的中心人物,他一袭黑衣,正注视着天与水的浩渺无垠。他的渺小与广阔无边的物质构成鲜明的对比——就像笛卡尔的著名的哲学命题“我思故我在”(Cogito ergo sum)。笛卡尔将此作为形而上学中最基本的出发点,从这里他得出结论,“我”必定是一个独立于肉体的、在思维的东西。笛卡尔认为,只有人才有灵魂,人是一种二元的存在物,既会思考,也会占据空间。

僧侣面向黑暗一片的大海,云层从远处的地平线上升腾而出,变得越来越亮,画面的整个上层区域散发出光亮——一如笛卡尔试图证明的上帝的存在。笛卡尔认为宇宙中共有2个不同的实体,即思考(心灵)和外在世界(物质),两者本体都来自于上帝,而上帝是独立存在的。上帝或精神,通过光证明自己在自然中的存在。精神理解了作为其来源的圣灵,它渗透在自然中 ; 肉身将以精神告终,就像物质世界最终在宇宙之光中达至顶峰。

弗里德里希风景画中的人物,往往拥有一个共同的"背影"姿态——他们不是真的浪漫于自然,而是一个个孤立的背影,凝固在对风景的观望中。这种背影人物在德语中叫“Rückenfigur”(背部人物),英语称为“rear-view figure”(后视人物)。这样一种艺术表现手段源于人类对自然崇拜的无限扩大,表达了孤寂的崇高感,以及对圣灵世界的向往。弗里德里希向来钟情于自然、山水,他说:

“我必须形孤影单,而且我必须知道我是独自一人,以便全面地观察与感受自然;我必须沉溺于我周围的一切,必须同我的云块和岩石融为一体……同大自然交谈我需要这种孤寂。”

Fisherman at Sea by JMW Turner, 1796

透纳《海上渔民》,1796年

The Wreck of a Transport Ship by JMW Turner, 1810

透纳《一艘运输船的倾覆》,1810年

The Slave Ship by JMW Turner, 1840

透纳《奴隶船》,1840年

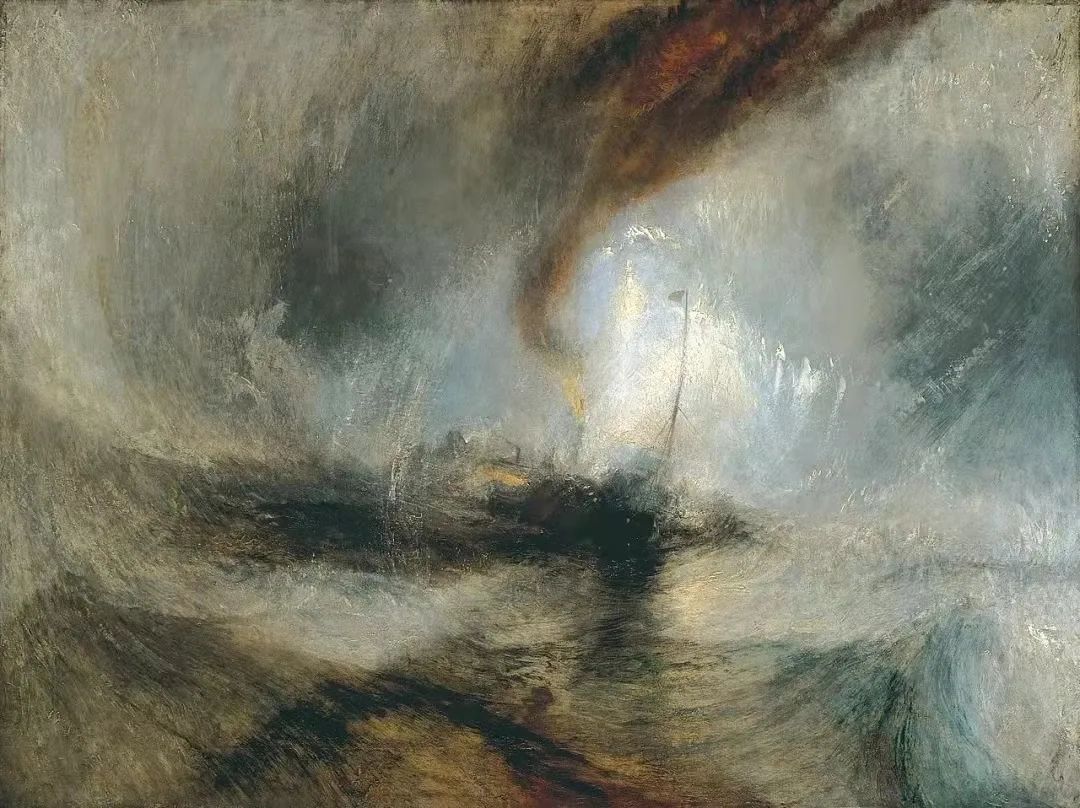

Snow Storm: Steam-Boat off a Harbour's Mouth by JMW Turner, c.1842

透纳《暴风雪》,约1842年

西方国家大多临海,需要通过海洋和海路航行去建立和世界的联系。奴隶制时代的希腊罗马人长期艰难的海上开拓,在一定程度上造就了西方人的开放意识和勇于探索的冒险精神。他们明确认识到海洋在国家政治、经济、军事等方面的巨大作用,而社会对海上开拓、探险也具有较高的认可度。这种思想是西方古典文明最重要的成果之一,它和中古时代北欧人的海洋意识一起,成为近代西方人海洋意识的主要源泉。

所以,不难理解,资本主义的萌芽、发展与壮大建立在海洋文明之上——海上霸权意味着资源、力量和财富。海外扩张和掠夺成为推动西欧资本主义发展的重要因素,大海成为西方世界日常生活的一部分,也是艺术家关注和描绘的对象。

在很长的一段时间里,大海都是一个充满了神秘力量,不能够被完全掌控的物理空间。因此,挑战大海,成为人类测试自我勇气和自身能力的象征。这也契合了18世纪后期的艺术家们追求“崇高”(Sublime)的心理体验。风景画的题材得以拓宽,暴风雨、海难、雪崩、山洪等险象环生的戏剧化场景成为受到追捧,“令人愉悦的忧郁”和“宜人的恐怖”是当时两类主要的审美趣味,而后者正是“崇高”美的重要特征。1749年,大卫·哈特利曾描述过这种特殊的快感:“眼见美景之中有绝壁、急瀑、雪山等,害怕和恐惧的念头油然而生,不断加强,激活了其它念头,感觉挣脱了痛苦,逐渐愉悦起来。”

英国画家威廉·透纳(William Turner, 1775-1851)执着于描述大海。他的第一幅油画《海上渔民》具有神秘而扣人心悬的视觉特色。月色的冷光与渔船上透出的暖色调形成对比——画家将人类生命的脆弱、征服自然的勇气和人类对自然崇高力量的致敬并置在一起。海洋,成为透纳一个标志性的绘画主题,他把自己对于人类探索精神的赞叹与自然景观紧密结合。他的海景画,自然力量和人文力量共存,且充满戏剧张力。1840年展出的《奴隶船》,是艺术家对海洋力量之迷恋的另一个突出的例子。

透纳就像尼采所崇拜的英雄,蒙田、歌德和司汤达那样,这几个人都有其共同点 : 富有好奇心,有艺术天才,且精力旺盛。更重要的是,他们都具有尼采称作为"生命"的东西——勇气、野心、尊严、人格的力量、幽默感和独立性。他们是探索尼采成熟期心目中完美人生的最丰富的索引 :

1787年,歌德曾访问意大利游览帕埃斯图姆的希腊神殿,爬过维苏威火山,逼近需要躲避碎石和泥浆的火山口。尼采称他"了不起,是让我肃然起敬的最后一个德国人" ;

司汤达曾随拿破仑的军队转战欧洲,七访庞贝废墟,在凌晨5时的满月下欣赏加德桥 ;

而透纳,据说他曾经在暴风雨的天气中,把自己捆绑在大船的桅杆上,就是为了亲身体验暴风雨的力量与景象。

"艺术是生命的伟大刺激",尼采如是说。尼采认为,人的计划最圆满的完成是与某种程度的磨难分不开的,我们最大乐趣的源泉是与我们最大的痛苦别扭地联系在一起。没有人能够毫无经验而完成伟大的艺术作品,或是平步青云得到世俗的高位,或是初次尝试就成为情圣。在开始失败与后来的成功之间,在我们向往的功成名就和现实黯淡的间隔中,必然充满痛苦、焦虑、妒忌和屈辱。就像蒙田的杰作《随笔集》就曾经历了作者无比艰巨的推敲,那些堆积如山的修改和补充稿可以证明。

尼采这一哲学思想是奇特的混合体 : 一方面是对人的潜力的极端信任,一方面是对命运极端残酷的预警。

文/熊琦

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号