郭秋孜/文

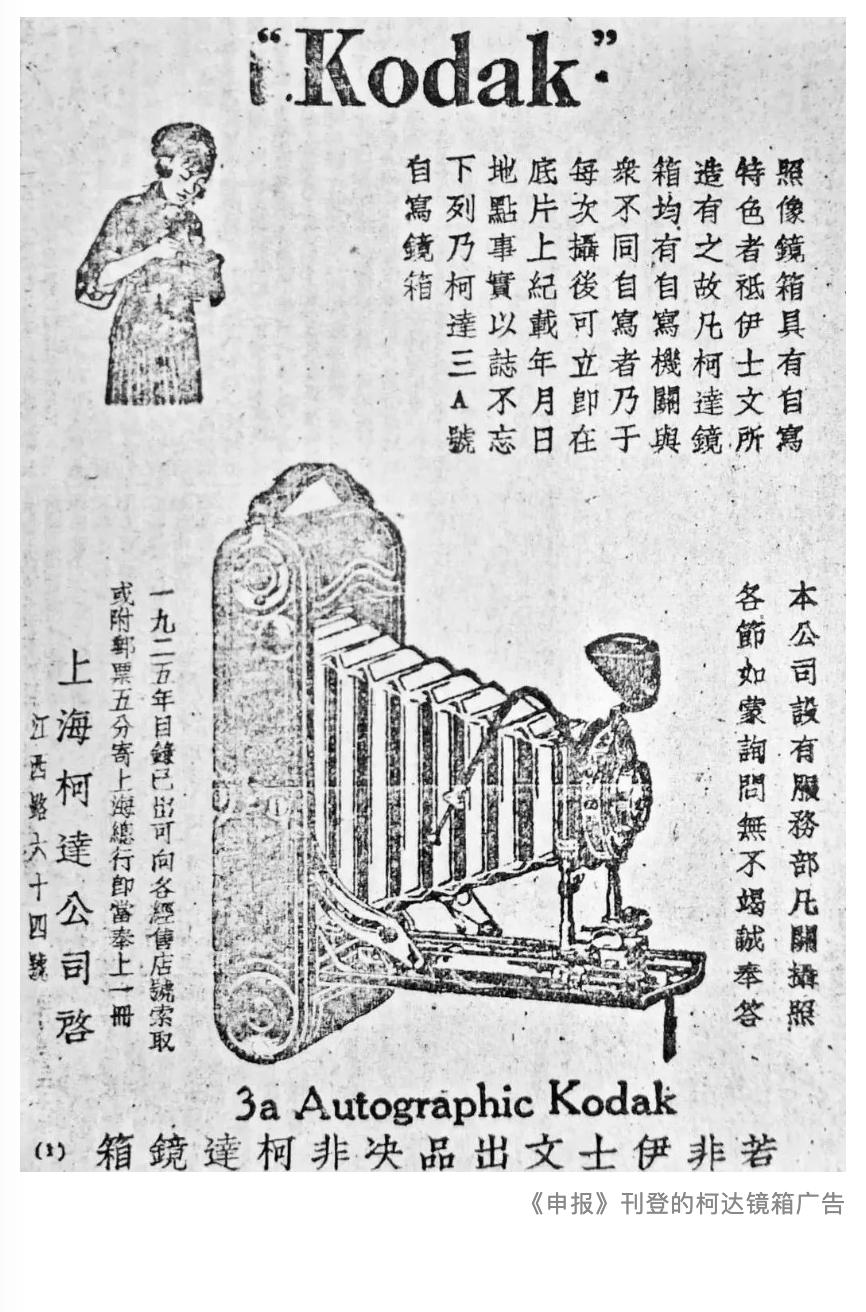

柯达诞生仅仅一年后,通商口岸的英文报纸和申报都相继出现了柯达相机的广告。旅居中国通商口岸城市的欧美侨民和少部分中国上层摄影爱好者成为了最早的柯达摄影师(Kodaker)。19世纪80年代末居住在福州的英国茶商约翰-查尔斯-奥斯瓦尔德(John Charles Oswald)收藏了许多福州侨界的社会生活和旅行经历的照片。在他的私人藏品中,一张摄于1895年3月照片捕捉了旅居福州的欧美侨民的私人社交生活。

画面展现了身着华丽礼服的外国侨民正在户外的院落里相聚交谈,积极社交。边角处也站有长袍马褂的本地居民,他们可能是与外国人做生意的本地商人,也有可能是外国侨民的随从亲信。从随意的构图和不充分的曝光可以推断出,摄影师是一位业余爱好者而非专业的摄影师。照片背面印有“by I. Piny所拍的快照”(Instantaneous picture taken by I.Piny),可以猜测是由参与社交活动的一名欧美摄影爱好者持柯达所拍摄的即兴快照(图1)。

这张艺术质量欠缺,也并无充分历史信息可以提供的业余快照,打开了一个珍贵的私人视角。从达盖尔到柯达相机,摄影不再仅仅记录历史上具有决定性意义的瞬间,而是逐渐进入大众关注的领域,成为记录日常生活、旅行记忆、和主观感受的的媒介。社交聚会、家庭团聚和节日庆典都成为业余摄影爱好者热衷记录的场景。通过对社交场合瞬间片段的快速捕捉,被拍摄的群体的日常生活的体验也获得了“神圣化”。[1]柯达的诞生使旅居中国的摄影爱好者对变革中的政治环境和文化生活更加敏感,所拍摄的题材也不再局限于奇观化的风土人情和重大历史事件,镜头延伸至都市景观、文化生活和旅行聚会等日常体验。

1920年柯达在上海江西路开设了第一家器材售卖行,1928年搬至圆明园路。香港、天津也相继开设分行。和欧美市场类似,20、30年代柯达在中国市场的广告突出强调了其操作简单、携带方便和物美价廉。小型相机吸引了形成和壮大的城市中产阶层—包括新式知识分子和新兴的资产阶级群体。两次世界大战期间中国资产主义迅速发展,新兴的资产阶级群体应运而生。除了新兴的企业家群体,在金融机构、商店、工厂工作的职员也大量增长。

本文将通过解读本土业余摄影师的作品,描摹20世纪20、30年代本土业余摄影文化发展的多重面向。在欧美流行文化、现代主义运动和本土视觉文化的多重刺激下,业余摄影文化不断更新和创造新的摄影语言,拓展中国现代艺术和视觉文化的表达边界。

本文将通过解读本土业余摄影师的作品,描摹20世纪20、30年代本土业余摄影文化发展的多重面向。在欧美流行文化、现代主义运动和本土视觉文化的多重刺激下,业余摄影文化不断更新和创造新的摄影语言,拓展中国现代艺术和视觉文化的表达边界。

本土摄影师对”业余性”的强调与摄影的艺术自觉紧密相关。摄影师、摄影评论家刘半农在1927年《北平光社年鉴》的序言中首次谈到了业余摄影的定义,他认为业余摄影师拍摄照片是出于兴趣,而不是为了谋生。摄影可以“造美”,而不是对影像的机械复写。活跃于上海、北京、杭州、天津和广州的都市业余摄影师以个人兴趣为起点,通过对摄影语言的本土化探索,展示了摄影作为艺术表达媒介的多种可能性。

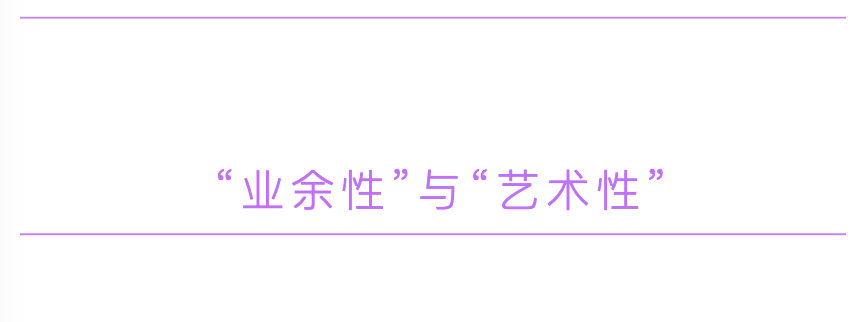

20、30年代围绕美术摄影的相关探讨,延续了国际画意摄影运动的影响。骆伯年创作于30年代的《萍草》回应了19世纪末20世纪初的国际画意摄影运动。他将画面晕染出凝重的色调,睡莲和杂草自成一个静谧的世界,唯美、感伤的气氛呼之欲出(图2)。这幅作品与美国画意摄影大师爱德华·施泰兴 (Edward Steichen) 在1904年的作品 《池塘月光》(The Pond—Moonlight)遥相呼应(图3)。二者都运用高超的画意技巧,节制地描绘光影与空间的关系,营造出如油画一样优美、静谧的氛围,通过成熟的画意技巧展示了一个与工业世界相隔绝的世界。

骆伯年承继了欧美画意摄影运动中唯美的风格,他的部分画意作品为中国摄影史学界一个长期被模糊的问题提供了新的解读视角:中国的画意摄影或艺术摄影,是欧美画意摄影运动的余韵,还是本土文化环境下产生的新事物?

虽然画意摄影在20世纪初的欧美摄影界已经式微,但在中国的土壤里却经历了另一轮生机。刘半农在《半农谈影》中,他借用了传统文人画论中的术语,来解释欧美画意摄影运动中反复强调的艺术性:“把作者的意境,借着照相表露出来。” 刘半农将欧美画意摄影中渲染的唯美主义,嫁接到了中国传统画论中的“意境”里,使得画意摄影在本土的文化环境里有了被广泛接受的可能。这也为接下来的十年里,画意摄影和中国传统绘画的密切结合提供了理论基础。在摄影理论长文《半农谈影》中,刘半农从绘画理论中挪用了一系列词汇探讨如何用相机“造美”,如使用“画主”(subject principle)、“陪从”(subordonne)和“章法”(Composition)等词汇来分析相片的结构;又借用了传统画论中的“意境”理论,有意连接了艺术创作主观情感和摄影所表现的自然世界。[2]

20世纪30年代伴随着国家主义的高涨和民族危机的加深,对本土艺术形式的推崇使挪用传统绘画主题的画意摄影成为艺术摄影的主流。郎静山对集锦摄影的探索使本土画意摄影达到了新的高度。一幅摄于1930年的作品展现了浙江嵊县渔民泛舟捕鱼的场景(图4)。摄影师运用了新颖的斜对角线构图,将渔民置于画面的远端,正在行走的姿势和波光粼粼的湖面使画面更具动感。渔人泛舟虽是传统文人画题材,但摄影这一新媒介的介入使旧的主题折射出了新的意义。两次世界大战期间的二十年,中国沿海城镇经历了巨大的变化。郎静山所拍摄的渔民的生活片段,是对这种巨变的一个特别的回应:大部分中国人的日常生活被隔绝在现代化进程之外,内在稳定自足的结构并未被完全打破。与都市相比,渔民生活的诗意蕴藏在日复一日的劳作之中。这种来自日常生活的美感,和19世纪欧美摄影师镜头下的迟缓的中国人形象形成巨大的反差。这种反差正是郎静山和他的同代摄影师追求的中国本土的文化审美特性。

郎静山善于捕捉这种富有节奏感的、属于普通人的美感,并将之置于镜头之下仔细打磨。但是这种自然写实的拍摄方法在30年代中期逐渐转变成集锦摄影的固定模式,即选取自然景观中的几个片段,按照传统绘画的布局,通过成熟的暗房技巧,拼贴成和文人画极其相像的摄影作品。郎静山1934年的作品《晓汲清江》采取了和《金波泛筏》几乎完全一致的构图,但在画面前景中拼贴了一部分枝杈的图像,远景中又加入了更多留白,使之看起来更符合文人画的布局和审美(图5)。《晓汲清江》也为郎静山赢得了国际上的声誉,激励他更多地挪用传统绘画的主题和风格。特殊年代强烈的使命感督促艺术家不断强化民族属性,丰富本土艺术的品格。

骆伯年和郎静山都用一种“向后看”的眼光,找到了通往新的艺术形式的道路。无论是与欧美画意摄影运动的延迟对话,还是对中国传统文人画主题和理论的挪用,都是在传统与现代思想互相融合的文化语境下发生的。抗战前北京、上海、天津、南京、广州等多个摄影文化中心逐渐形成,艺术家主动地汲取国际艺术摄影的灵感,并将其融入到本土的文化创作环境中。

柯达诞生后,二十世纪的初欧美的业余摄影和艺术摄影逐渐分化,与之不同的是中国本土的业余摄影师群体几乎和技巧高明的艺术摄影师同时产生的,这也使得中国的业余摄影师有着更多元、更具艺术性的探索和追求。柯达小型机的发明,曾激起欧美艺术摄影届的不安,然而许多中国摄影师的职业生涯却是从便携、易操作的柯达开始的。例如艺术摄影大师郎静山在1906年和中学的绘画老师学习摄影时,收获了第一台柯达相机;艺术家吴印咸在1920年就读上海美专时,买了一台柯达布朗尼相机;金石声在1923年获得了第一台柯达相机,自学摄影。大部分艺术摄影业余摄影师的身份开始,逐渐把摄影作为严肃的艺术形式追求。

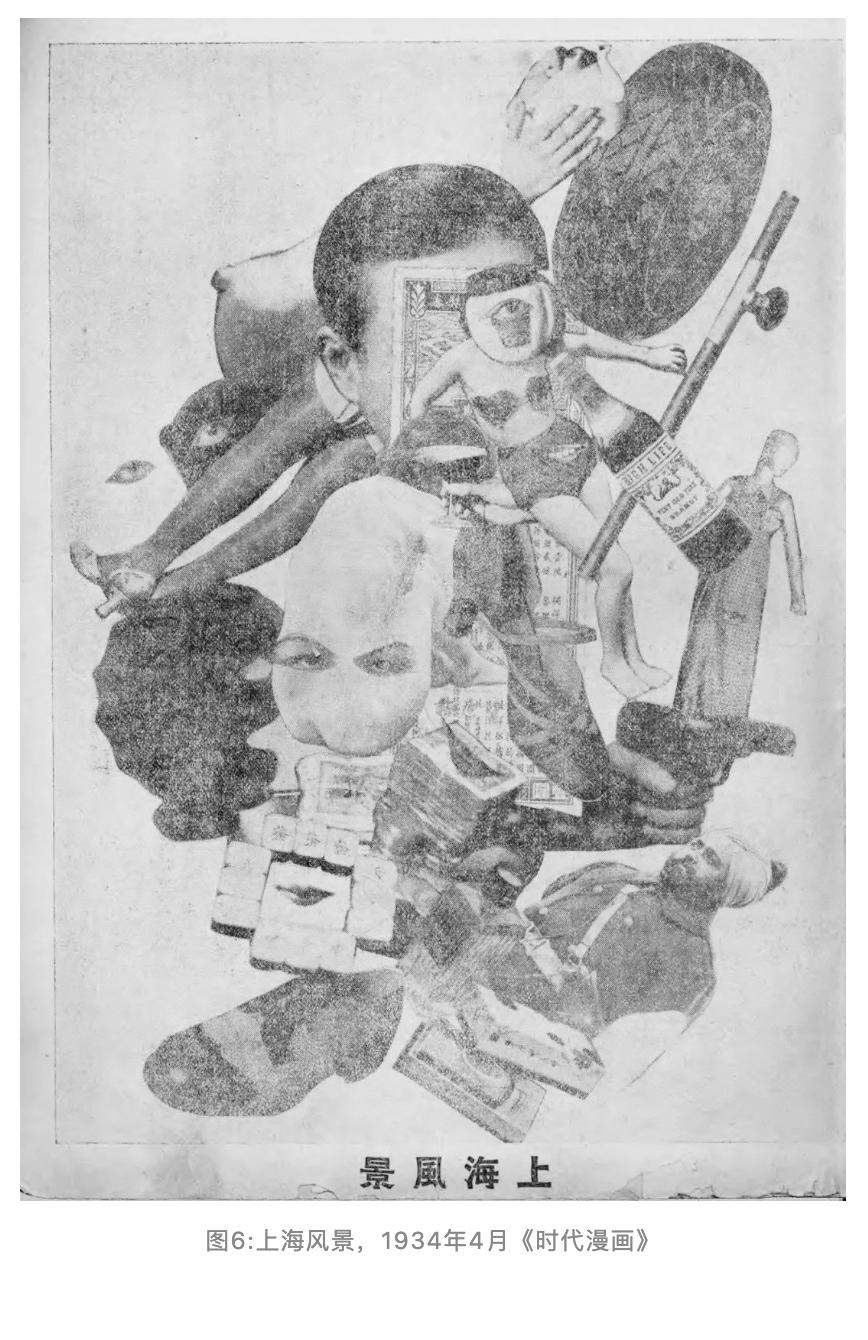

受两次世界大战期间流行的现代主义摄影运动影响,一些将摄影看作严肃艺术的业余摄影术开始了对摄影语言和形式的积极探索。与现代主义运动紧密相连的摄影蒙太奇,为表现日益工业化的现代世界提供了一个新的视角。1934年4月《时代漫画》杂志刊登了一幅名为《上海风景》的摄影蒙太奇作品(图6)。[3]艺术家有意将几个零散的身体图像如现代男性的脸、身着泳装的女性身体、穿着丝袜的女性的腿等重新拼接,加以一些都市文化的符号如彩票、香烟盒、轮胎,有趣的是还有一幅麻将牌散落在这些符号中间;枪支和扭曲的面孔似乎是直接从电影海报上剪下来的;一个印度人出现在画面的右下方。这些画面的拼贴和组合反映了上海都市文化的多元、丰富和活力。

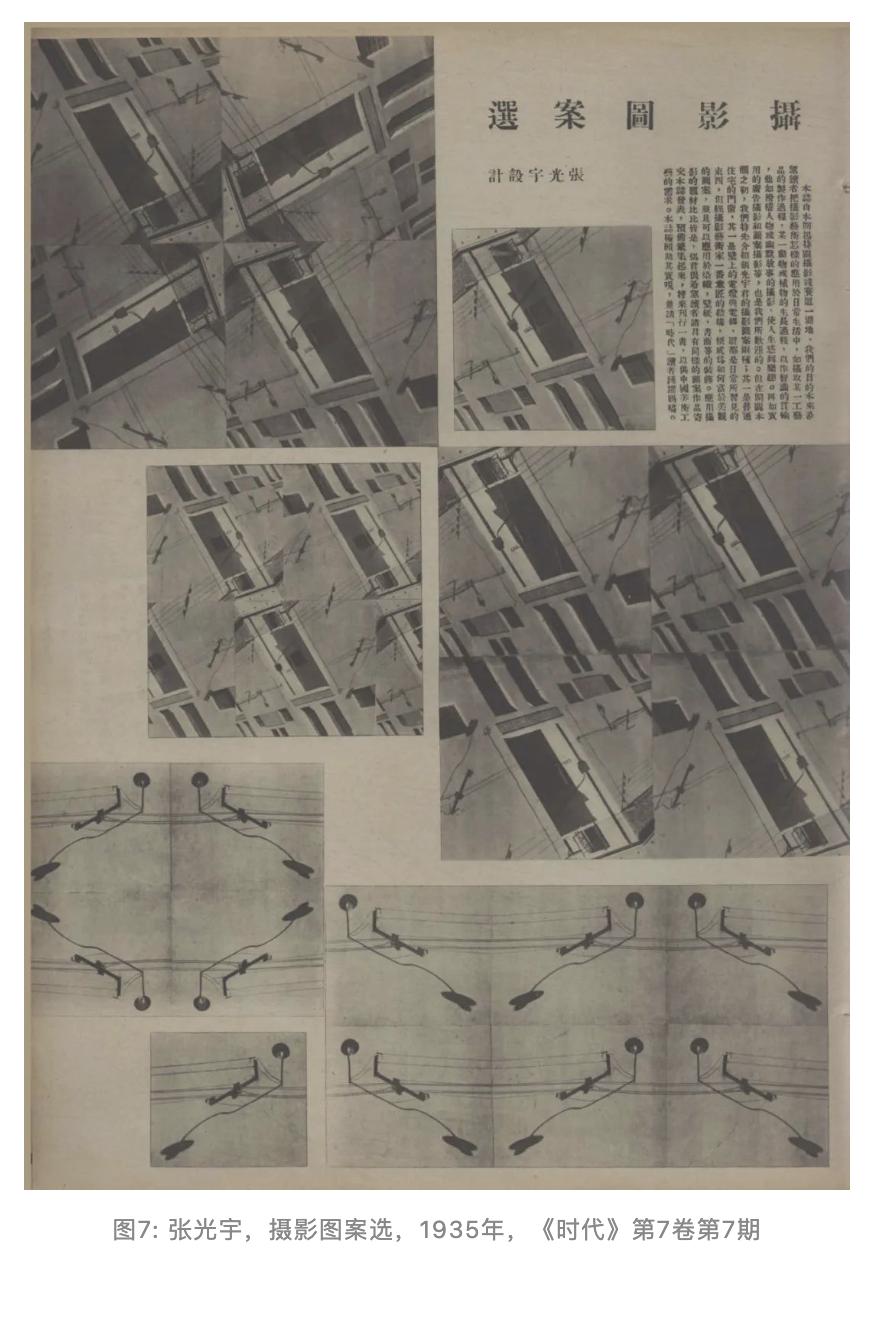

30年代在现代主义实验的潮流裹挟下,许多业余摄影师开始探索图案摄影。1935年张光宇在《时代》杂志发表了一组表现都市建筑的图案摄影作品(图7)。他聚焦于都市日常的建筑景观,如普通的住宅门窗、电灯和电线等,通过对拍摄素材的重新组合,塑造一个如万花筒般旋转的观看视角。视觉形式的变换无常呼应了都市环境中不断流动的观察者本身,短暂、无常和多元化使都市摄影爱好者在接踵不断地商品化景观中成为了“游移的观察者”, 摄影师拍摄位置的多样性和灵活性,印证了乔纳森卡勒对观察者主体位置变化的论证。都市文化刺激下新的视觉再现和直觉模式兴起,观察者主体也跳脱了原先封闭的观看方式,身体融入了流动的景观之中。置身于20、30年代急剧变化的都市文化环境中,摄影师展示的凌乱的、流动的视角正体现了个体观察下多元的、蓬勃的都市景观。[4]

相较于欧美现代主义摄影运动中,摄影师通过陌生化的视觉语言展示的日益变形和异化的工业世界,凌厉的视角寓意着批判和审视。中国摄影师试图展现的是新兴的国家体制下充满生机的现代都市景观,万花筒般的观察角度象征着对蓬勃的现代工业文明的庆祝,这种歌颂的情绪与日益高涨的国家主义密切相关。

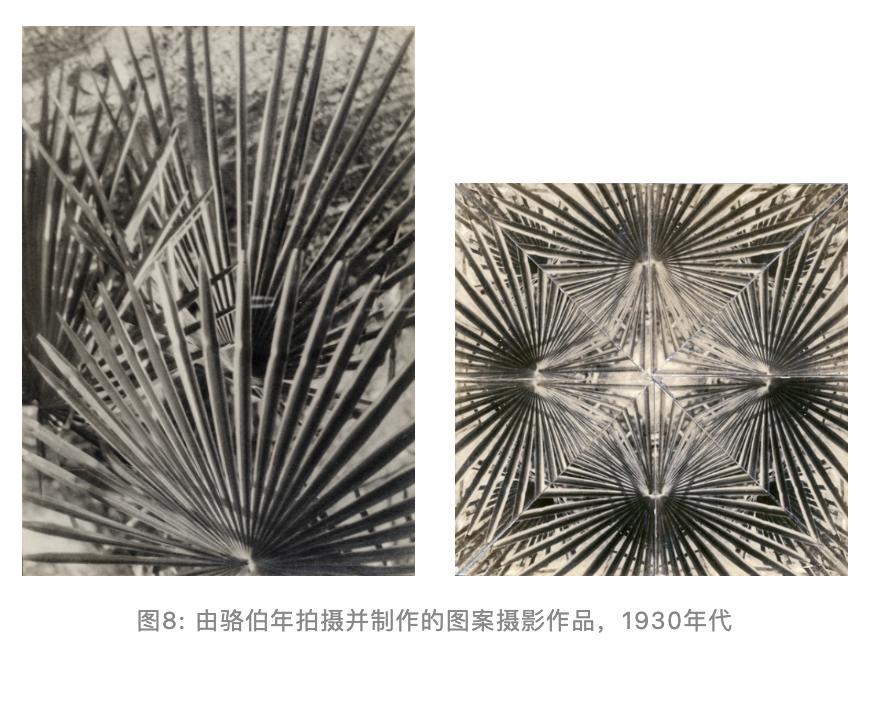

对日常生活景物的陌生化是现代主义摄影实验的常见主题。30年代骆伯年创作的一系列实验小作呼应了现代主义摄影的潮流,为现代主义摄影在中国本土的落地提供了一条线索。他以棕榈树叶为主题拍摄了一组作品,将树叶围绕中心点排列,以重复的模式拼贴成一个旋转的的抽象图像(图8)。同样的设计还出现在一幅以砖瓦为主题的作品中。通过对这一拼贴形式的重复,骆伯年展示了对图像的掌控力,在人为的、可操控的秩序中创造超脱于日常的美学形式。

对日常生活美学的推崇激发了骆伯年在日常家居环境下的拍摄灵感。他拍摄了一组人体雕塑的特写,以花朵和树枝为前景,并将其嫁接于具有现代设计风格的背景下。在30、40年代动荡的战局下,摄影师通过对日常之物的拼贴和组合,延续摄影作为一项业余爱好带来的乐趣和启发。

20世纪20、30年代,大量私人影像的出现使摄影史的书写更加丰富和多元。以柯达为代表的小型相机的流行重新塑造了个体的观看和表达方式。照片不仅仅佐证历史,也是日常生活的纪念品。置身于急剧变化的都市空间,活跃于上海一带的业余摄影师们展示了个人视角下流动的景观。在杭州从事银行业的骆伯年活跃于都市的业余摄影圈,他的作品一方面体现了与传统绘画语言的紧密连结,借用绘画的语言和题材拓展摄影的表达边界;另一方面也展露出与欧美现代主义摄影思潮同步的先锋性和试验性。

————

[1]Pierre Bourdieu, “the Cult of Unity and Cultivated Differences,” in Photography, A Middle-Brow Art, translated by Shaun Whiteside (Cambridge: Polity, 1996), 13-72.

[2]刘半农:《半农谈影》,选自龙熹祖:《中国近代摄影艺术美学文选》,北京:中国民族摄影艺术出版,1988年,第181页。

[3]Anonymous, “Shanghai Landscape,” Modern Sketch, no.1 (1934): 23.

[4]Jonathan Crary, “Techniques of the Observer,” in Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century (Cambridge: The MIT Press, 1992), 97-136.

京公网安备 11010802028547号