刘 阳/口 述

宋馥李/访&文

1860年到1950,一个剧烈变化的中国,在北京城投射了太多的沧桑。

1860年,第二次鸦片战争中,英国随军记者费里斯·比托进入北京,拍摄了北京最早的风光旧影,留下了关于城墙、宫殿、庙宇、园林等一组蛋白照片,北京的影像时代拉开帷幕。

此后,来自不同国家的诸多摄影师,为古都北京留下了大量的影像资料,而中轴线建筑群,是其中最为主要的内容,这座城市最壮观的面貌开始为世界所认识。

时隔100多年,这些照片亦成为我们回眸历史、定格沧桑的珍贵底片。我们会忍不住猜想,照片背后的摄影师们,是怀着怎样的心绪摁下快门:惊叹、神往、窥探,抑或只是到此一游。

《北京中轴百年影像》这部厚厚的大书,辑录了700张老照片,编著者刘阳是北京史地民俗学会副会长、北京老影像研究与考证专家,他以务实的历史观和严谨的编辑态度,为我们呈现了一幅历史影集——真正的波澜壮阔的老北京城影像。

我们试以正阳门外五牌楼这一标志性空间节点为例,来参详这部大书的丰富性。

清朝的《康熙南巡图》《乾隆南巡图》和《京师生春诗意图轴》,展现了正阳门外“京师之最繁华处”。这可以视作国家象魏与民间烟火的交接之处,那里有城门、有牌楼、也有民宅瓦棚,更重要的是有来来往往的贩夫走卒。

清代《京师生春诗意图轴》(局部),徐扬绘于清乾隆三十二年(1767年)

而到了1900年,这里往北100多米,穿过大清门抵达天安门,中国的政治地标进入最为动荡的周期,频繁变易的旗帜,显示了时代的风云变幻。

英国人约翰·汤姆逊1880年在前门箭楼上拍摄的前门外大街,那时候有拱、有桥,桥上行走着畜力车。

1900年,义和团运动中的前门大街断壁残垣,英国人乔治·厄内斯特·莫理循拍摄了这一幕。

到了美国人约翰·詹布鲁恩1910年来到时,前门大街早已恢复了繁华景象,人力黄包车已经满大街跑了,有人留着大辫子,有人则是新式服装,自行车出现了,而骡马畜力车也还在街上。此后,前门大街快速变迁,正阳桥变成了路,为了便利汽车通行,拱被拉平了。

到了美国人约翰·詹布鲁恩1910年来到时,前门大街早已恢复了繁华景象,人力黄包车已经满大街跑了,有人留着大辫子,有人则是新式服装,自行车出现了,而骡马畜力车也还在街上。此后,前门大街快速变迁,正阳桥变成了路,为了便利汽车通行,拱被拉平了。

1937年,日军占领北平,伪政权成立时在前门“庆祝”时的场景,五牌楼下穿行的汽车是日本汽车。

1950年,街上的行人穿着中山装,人力三轮车代替了黄包车,前门五牌楼还在,中国从此进入了一个繁荣稳定的新周期。

刘阳希望通过这本书,能开创一个影像学学科,通过老照片识读过去的时代,识读中轴线,而读懂了中轴线,也就读懂了北京的历史文化内涵。

对北京中轴线文化遗产的保护,也进入了立法保护的新时期。

5月25日,北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过了《北京中轴线文化遗产保护条例》,自2022年10月1日起施行,条例的颁布实施,是北京中轴线申遗保护工作的标志性成果。

《条例》的颁布实施,为北京中轴线文化遗产保护提供法治保障,其立法思路的首要一条,就是对标国际公约关于世界文化遗产的保护要求,依法保障北京中轴线文化遗产的完整性、真实性。

北京中轴线全景图(北京市文物局供图)

对此,刘阳也觉得备受鼓舞,他至今已经收集北京老照片大概有20万张,中轴线只是其中一部分,俯身凝视一张老照片,就是他进入历史现场的渡口,由此上溯洄游,就可倾听历史长河中的惊涛拍岸。

搜集这些老照片,刘阳完全出于兴趣,累计算起来,这本书里的老照片,收集的时间跨度长达十几年,作为一个北京长大的孩子,刘阳对北京城的历史影像,有一种近乎痴迷的爱好,除了兴趣,还需要执着、耐心、不厌其烦,以及一点点运气。

《北京中轴百年影像》这本大书,刘阳共整理了700余张由中外摄影师拍摄的高清历史影像,他希望让全社会知道北京中轴线启动申遗的巨大意义,尤其让北京市的中小学生,直观地了解中轴线申遗的深刻内涵,而其中不可缺失的基础工作,就是建立一个中轴线影像数据库,服务于北京城的历史文化研究。

这是一个宏大行动的奠基之作,也是一个重视影像研究的开始,引导人们去理解影像学,感受老照片中的丰富信息。我拜访了刘阳,在他的老照片海洋里畅游了一番。

影像学

宋馥李:我第一次看到书时感觉很震撼,把这么多老照片都收集到一起,第一反应这应该是一项政府工程,真没想到是您的一人之力。

刘 阳:我本身是做影像和老照片研究的,从二十多年前就开始做,在研究过程中遇到很多老照片,重点关注的就是中轴线和三山五园,当时也没想到中轴线会申遗。出这本书,也是一次系统地梳理,展现北京中轴线将近100年的历史风貌。

做这件事的另一个原因是我发现很多书籍、影视,对中轴线的描述是有错误的,一般就是笼统地说“清末”或“民国”,但近代以来的中轴线常常每几年就有重大变化,比如正阳门,1900年和1901年就有非常大的变化,所以我想尽可能把这些影像资料收集在一起,分享出来,让大家有机会看看这些从来没见过的照片。随着时间变迁,真正见过原来中轴线面貌的人渐渐没有了,这些老照片能带动现代人对中轴线历史文化的兴趣。

宋馥李:《北京中轴百年影像》特别厚重,首先捧起来特别重哈,通过老照片能读出很多内容。

刘 阳:我很想把影像学这个全新的学科树立起来,影像最珍贵的一点是真实、直观,没有人为因素的“参加”,不像文字、绘画,多少会漏掉一些细节。现在活着的人大多没见过以前的时代,看一眼老照片,仿佛就能回到那个时代。

就拿近一点儿的时候说吧。咱们90年代的照片,就和现在非常不同了,一张照片就能看出90年代中国人的服饰,到了2000年、21世纪初又是一个样子,那么现在又是一个样子,一张照片搁那儿,就大概能看出来是什么时代。首先年轻人的服饰就很不同,80年代喇叭裤,90年港台范儿,2000年以后有韩范儿,还有周边的建筑、公共汽车、地摊,都能看出时代变迁,这就是影像学的最大的特点。

现在父母要给十几岁的孩子讲80年代90年代是什么样子,你会发现很难讲清楚。但有一张照片搁那儿,就能看到妈妈小时候穿什么服装、用什么文具、电视什么样子……能让孩子快速建立起对那个时代的轮廓。所以说老照片能快速直观地反映历史节点,这是文字记录实现不了的。

宋馥李:这个很有体会,通过文字记录的历史,能传导的信息是有限的,老照片能带来丰富的信息。

刘 阳:用文字记录的历史,同样的词句和话语,因时代不一样,理解能力会发生很大变化。下一代人没经历过的、没体验过的,会很难理解上一代人的情感和行为。那么有了老照片,可以帮助人们理解上一代人。

我们现在回想一下,50年代60年代时,中国人是什么面貌,那个时代的人普遍肌瘦,甚至脸上带斑,因为那一代人普遍缺营养,将军都是瘦瘦的身材,现在电视剧找的演员,面貌和精气神儿完全不同,所以很多老人看剧时就很难代入。

再看看清朝的时候是什么样子,清朝末年的人可不像清宫戏里那么好看,那时老百姓一条大辫子一年洗一次,没有钱洗头,也不方便洗头,路上都是尘土,老百姓衣服脏兮兮的,所以那时候拍出来的中国人的形象,就不会太好看,这些细节是很难用语言文字一一描述清楚的,但一张照片可以让你迅速回到那个时代。

宋馥李:影像学究竟聚焦什么问题?大家该怎么理解这门学问?

刘 阳:影像学也是历史学,我特别希望人们能重视起来。第一,影像能非常真实地表现历史;第二,影像的信息量很大,一张照片可以看出很多东西;第三,影像研究能逐渐改变和影响我们传统的历史研究和思维模式。

那天我和首都博物馆的朋友交流这个事儿,我就举了个例子,大概两个多月前,天安门广场正中央还搁着冬奥会冬残奥会的会标,前面还搁着一组冰墩墩和雪融融,我问他们有没有人专门去拍?没人拍。那对不起,这就是历史,你错过了记录历史的重要时点。天安门广场不可能再搭一个花架让你拍照,作为北京冬奥会的一个关键影像,这一幕过去了就永远过去了。昨天的历史也是历史,你没记录就是永远的遗憾。

我今年大年初一早上起来,跑到熊猫环岛那儿(北辰路和北土城西路交汇处)拍照,因为那儿也有一组冰墩墩雪融融,三天之后北京冬奥会开幕,那片儿就交通管控了,想拍也拍不了了。后来它们总共也就搁了50天,那这个场景,你记录了就记录了,没记录就错过了。等到哪一天要搞展览,要回顾这段历史,你想找这么一张照片,就只能当重要历史资料去购买,那可不是一张照片的概念。

宋馥李:现在专业相机也快普及了,人们用手机可以随手拍,是不是迎来一个影像资料极大丰富的时代了?

刘 阳:人人能拍照,不代表人人能有影像学意识,只能说人人能拍照的时代,普及影像学知识就更有价值了。你拍什么,根本还是决定于拍摄者的意识,看你对准什么来拍摄。在历史事件发生时,在正确时间出现在正确的地点,摁下快门的一霎那,只要照片不虚,那就是历史记录。

咱就说说最近这两年的事儿,共享单车颜色不够用的时候,你拍了没?没有吧。有那么一个时间段儿,共享单车竞争激烈,赤橙黄绿青蓝紫,颜色都快占满了,你说那是不是一个历史节点。那个盛况不到5个月就没了,现在就两种颜色了,小蓝车、彩虹车都没了,最开始的摩拜橙色小车一辆都没了,谁如果拍下那个争奇斗艳的盛况,一张照片就能代表丰富的历史内容。

宋馥李:这要求摄影师脑子里有历史记录这根弦儿。

刘 阳:有这种意识还真不多,别看很多人买了专业相机,他拍西山日落,拍三里屯美女,拍筒子河,拍樱花杏花……这些东西只要不是世界上最后的、唯一的,就没有太大的价值。所以,你要拍下雪的故宫太和殿,这些照片有的是,就算没有,耐心等一个下雪天也能拍出来。

所以我从来不屑于去拍故宫角楼,一群老头挤在那儿,今儿挤明儿挤后儿还挤,拍出来的是挺美,可都一模一样,最后拼的是相机,佳能、尼康比手机拍得好,徕卡、哈苏又比佳能好,那要都是徕卡了怎么办?那就只能拼名气了,你是什么摄影家协会副会长,和没什么名气的普通老头儿比,那你的照片就排前面。

宋馥李:同样是摄影,史料价值和美学价值是截然不同的?

刘 阳:对呀!很多人是不服这句话的,把美学价值放在第一位,你要知道美学价值它不唯一,它只是50%的价值,影像学和历史学之间的文化重合才是最重要的。

宋馥李:在您的书里,通过老照片反映历史变迁是个中心思想吧?

刘 阳:作为从事历史研究的人,我觉得我们这个时代的运气还不错,一直能赶上历史的巨大变迁,但是要看这一代人有没有意识去记录下来。如果你有这意识,其实这一代人的价值,比这本书价值要高多了,因为过去是三五十年才有一个重大变化,现在是三五年就有重大变化,就看你有没有这个意识,能不能做个有心人。

宋馥李:书里展现了18个景点,您有20万张老照片供选择,是不是也面临选择上困难?

刘 阳:是的,后来这本书实在不能再厚了,只能选有重大意义的照片。这其中故宫的影像资料最为丰富,也是最难选择的,要尽可能保证每一张照片都有变化,每一张都反映一个历史节点,例如这张显示挂过什么匾、这张显示袁世凯的宝座,还有华北日军投降签约,这些照片都是重大历史节点,还能看出这个区域的变化,那么我就会放进去。

其实现代的故宫也有众多历史节点,例如单霁翔院长搞的曾经20分钟卖出8万张票,那时,这能体现出一个重要的历史时刻。再有就是太和殿大修,故宫搭架子大修次数并不多,600年历史里大修了5次,这些照片也非常有历史价值。

这本书里的一些老照片,60%以上是第一次出版,有的还是某个建筑的唯一一张照片,完全改变了这座建筑的命运。

1911年,宣统帝溥仪退位之后,隆裕皇太后十分自责,于1913年2月22日郁郁而终,享年45岁,当时清朝的国号依旧存在,北洋政府以国葬的规格为其举办葬礼,这也是清末皇室最后一次大丧仪式。

中轴线申遗

宋馥李:就本书的18处景观来说,哪个景观最能体现中轴线的历史变迁?我想应该是天安门吧?

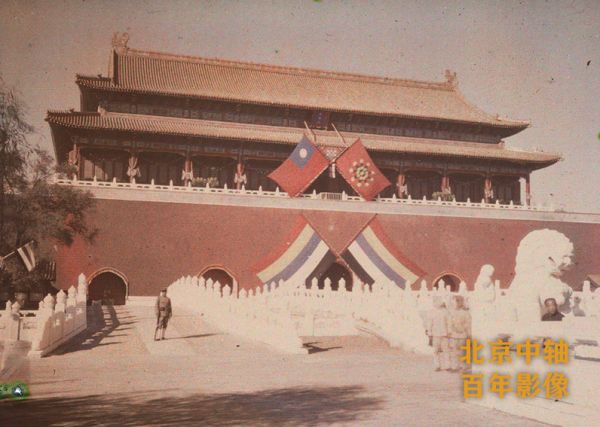

刘 阳:当然还是天安门,天安门是中国政治中心的象征,它的早期、中期、后期都是不一样的,20世纪是风云变幻的一个世纪,很多大事件都能在中轴线、或者说天安门有所体现。这次选择出版这些照片,完全是站在学术研究的角度,告诉读者中轴线的历史变迁轨迹,它是怎样一步一步过来的。天安门挂过青天白日旗、五色旗、十八星旗,放过不同时期的标语,树立过纪念碑,也悬挂过不止一个人的大幅照片。

另外,天安门还举办过不同的典礼,慈禧太后和光绪皇帝两宫回銮;隆裕皇太后的葬礼;孙中山去世时的典礼——他临终前希望覆盖青天白日旗回南京……从这些老照片里,你能读取出丰富的历史内涵来,我希望尽可能把不同时期、不通过历史节点的照片都登出来。

所以,希望大家对北京中轴线有一个全景式的了解,这也是中轴线申遗的一部分,我觉得公众应该知道。

1913年10月10日,袁世凯在天安门就任中华民国第一任大总统并举行阅兵仪式,此时的天安门挂起了五色旗和十八星旗。

宋馥李:挖掘和整理这些历史影像,对中轴线申遗能起到什么作用?

刘 阳:中轴线申遗,目前还是一个艰巨的过程,它需要先完成申遗文本,一些地方要恢复历史原貌,这其中有大量的工作要做,我们的一些历史建筑也因为疫情的原因,延缓了腾退和修缮的速度。其中,普及中轴线申遗的意义,这恐怕是当前抓紧要做的,让全社会了解到中轴线申遗的价值,后续的一系列工作才好开展。

中轴线的一些历史建筑的价值,也需要讲清楚。比如说天桥百货商场,它有50年的历史,究竟算不算历史建筑这是有争议的,天桥百货商场当年是周恩来批准建设,郭沫若题词。北京南城长大的孩子,小时候穿戴的东西都是天桥百货买的,天桥百货商场当年的地位和王府井百货、西单百货是平齐的,评选劳模都是三个商场各一个。如今,天桥商场衰落了,它的商业地位不在了,但它的历史文化价值如何挖掘,我想通过历史影像也能引起讨论。

对一些快被湮没的地方,还要唤起人们的记忆,比如龙须沟,金鱼池,现在的孩子们快不知道龙须沟是什么地方了,那就在中轴线上啊。

宋馥李:这本书选择的老照片,截止时间是到1950年,为什么截止到这一年?

刘 阳:1950年之后就比较复杂了,它涉及的版权问题很多,中国的公版老照片是从摄影师去世50年开始起算的。注意是从摄影师去世50年算起,不是按作品发表算起,那么你大致推算一下,1950年之后的照片,我还不敢确保一些照片是否已经成为公版,这是一个严格的法律规定。

另外,1950年之后,北京中轴线这些区域,他的政治象征意义更强化了,你要在天安门附近端起相机拍照,肯定有人会过来质问你,你得拿出工作证或介绍信,说清楚目的,还得有人跟着你。所以,1950年之后的中轴线的影像,一般都是人民日报或新华社的摄影记者拍摄的,这些照片属于个人还是单位,本来就是一个真空地带,谁也说不清。从国际通行的法律规定来说,版权保护是倾向于摄影师的。但在50年代,摄影记者用的器材、胶片都是单位的,摄影是典型的职务行为,尤其是重大活动的拍摄,拍摄内容往往涉及领袖人物,这就让这些照片的归属成为一个敏感问题,所以,我们这个时段的公开出版的影集很少,一些能够出版的,也是基于一些特殊的背景。

所以,1950年之后的一些影像,要收集和整理,私人的力量是很难做到的,必须由政府的力量来介入和统筹。

宋馥李:您多次提到老照片对于历史建筑复原有重大意义,这该怎么讲?

刘 阳:影像学的价值绝不是供人看热闹那么简单,老照片对古建筑的复建复原,有非常重要的参考作用。

北京中轴线的申遗进程中,会涉及一些历史建筑的拆迁,拆完之后要修缮和恢复历史原貌,那老照片会起到关键作用。另外,一些历史建筑曾被占用过,发挥过公共服务功能,这些照片记录下来也非常重要。比如景山的寿皇殿,曾经是北京市少年宫;天坛西边的天坛医院,是中国最著名的神经外科医院,这也是中轴线历史文化的一部分。

我们现在搞研究和历史考证,老照片是一个关键。比如说像圆明园正觉寺大殿,复建的时候也请了专家做考证,因为手上没有任何影像资料,就根据承德的类似建筑,复建成了重檐歇山顶建筑,实际上,目前发现的唯一一张正觉寺老照片就在我这里,是单檐庑殿顶。当时也没有人找我,复建完才知道,这就造成一个尴尬的局面,在没有影像资料的情况下,学术考证是没问题的,但一张老照片的存在,足以推翻所有的考证。

所以,中轴线的很多历史建筑在恢复原貌的过程中,注重参考老照片是一个重要手段,省去了很多反复研讨和考证,影像学研究,本身就是一个新兴的历史研究方式。

法国公使秘书谢满禄(罗伯特•德•赛玛耶Comte Robert de Semallé)伯爵1882年拍摄的大清门和棋盘街。大清门后改名为中华门,于1959年拆除,1976年在遗址处修建了毛主席纪念堂。

外国摄影师们

宋馥李:书里收录的大部分照片都是外国摄影师拍摄的,就中轴线而言,您觉得谁拍摄的照片历史价值最高?

刘 阳:当然还是费里斯·比托,第一张中轴线的全景图、第一张天安门、第一张午门都是比托拍摄的,那时比托看到的景象和乾隆时期的中轴线没有区别,虽然也间隔100年。

比托1860年作为摄影记者随英法联军进入北京,是火烧圆明园的见证者之一。我当时搜集他的照片,是想了解圆明园的历史,结果发现他也是最早拍摄北京的人,他来中国以后,北京才有了第一张照片。

书中那张大拉页的北京全景6联片,我在美国见到时也很吃惊,它让我们一下回到了那个时代。那是1860年啊,虽然中国的国门被打开了,但北京还是保守封闭的状态,还没有西方人的染指,这批照片存世很少,可对我们研究早期北京帮助很大,当时和美国人好一顿协商,才终于买到电子版。

比托拍完之后,从中英北京条约开始,北京中轴线就进入了一个急剧变化的时段,到了1900年之后变化就更大了,所以总的来看,比托的价值无疑是最高的,他的照片呈现的是清朝北京城400多年的景象。

宋馥李:从历史记录的角度来看,这些外国摄影师里,哪一位的贡献最大呢?

刘 阳:谢满禄(罗伯特•德•赛玛耶)这个人最值得一说,他是法国公使秘书,他1880年到1884年待在北京,4年期间拍了1100张照片,这是个什么概念呢?我一般会把老照片分几个阶段,从比托拍第一张照片的1860年到1900年是第一阶段,目前这个阶段存世的老照片一共也就1500张照片,而谢满禄一个人就拍了1100张。

那个时候,拍摄可不是个简单的事儿,首先玻璃底片是非常非常珍贵的,拍摄时要扛一个大箱子,要背一个三脚架,摄影师必须得有帮手,至少要三个人才能合力完成,那么谢满禄4年的时间里拍了那么多,平均3天拍一张,这就非常不可思议了。而且谢满禄拍摄的内容非常丰富,人、建筑、动物,可以说什么都拍,就像我们今天“扫街”一样,是随性而拍,这些照片在今天看来非常有价值,因为角度更多元,视角更多样,为我们留下了1880年代的北京城影像。

目前已知的,从1860年到1900年,拍摄北京城的摄影师总共也才10个人,这些19世纪的摄影师,每一张照片都是珍贵的,只要拍下来就是历史记录。就这一点来说,谢满禄这种不吝惜底片的拍摄,对中国的贡献是十分巨大的,是一笔丰厚的历史史料。他不像后来的法国摄影师马克·卢布,马克在北京总共才拍了30张,每一张都是精品,可惜只有30张。

宋馥李:平均三天拍一张,看来谢满禄别的就没干什么事儿?

刘 阳:没错!谢满禄就是到中国玩儿来了,他是法国国王路易十六的侄子,是皇室贵族,因为这时候法国大革命发生了,他其实是被发配到一个“距离法国本土最远、最破落的地方”,他名为公使秘书,实际上什么也不用干,待够4年就回国,所以谢满禄需要打发时间,他是这样一个心态在北京待了4年。

还有一个有意思的地方,谢满禄拍了这么多照片,却并不喜欢北京,不喜欢中国。他的日记我特意找了人翻译,让我吃惊的是,他字里行间充满了对中国人的轻蔑,甚至是对东方世界的瞧不起,他一直在给自己倒计时,盘算自己什么时候回法国,那百无聊赖总要干点儿什么吧,那就拍照吧,结果还拍了那么多,这真是很讽刺的一件事儿。

谢满禄拍摄的清朝一家大户人家的全家福。

宋馥李:这种随性的心态,拍出来的照片的史料价值反而高,这确实太反差了。

刘 阳:1900年之前的几个摄影师,除了谢满禄之外,有几个其实是倒腾照片的,比如英国人托马斯•查尔德和约翰•汤姆逊,两人都是1870年到的中国,他们是职业摄影师,摄影是他们谋生的工具,所以他们的镜头是逐利的,拍一张是一张,要核算成本和收益,拍普通人他们会觉的是浪费胶片,所以他们拍的都是宏伟的建筑,雄伟的长城,壮丽的城门,这些能代表中国,可以制作成明信片出售,或者送给公使和他们的家人用作纪念,所以他们的照片也很鲜明。

还有几个摄影师是驻华使馆的工作人员,也像我们一样,休假的时候背着相机带着家人出去玩儿,捎带手拍了几张。

相比之下,谢满禄的照片根本不追求光线和美感,他什么都拍,小猫小狗还拍了十几张,北京的老百姓也拍了不少,拉大车的、牵马的、佣人、厨子……而这些照片反而真实反映了那个时代的人的面貌:服饰、发型、精神状态。

宋馥李:为什么要以1900年划定一个节点?之后的摄影师有什么不同?

刘 阳:因为从1900开始,八国联军进了北京,从此之后,北京的大门彻底被打开了,外国人蜂拥而至。那时候摄影技术也发生巨大变化,徕卡相机和禄莱相机的体型都很小了,摄影变得相对容易了。所以,进入20世纪后,中轴线的影像记录也发生了巨大变化。

那么后来的这些摄影师里,有些是带着特定目的而来,瑞典人喜龙仁(Osvald Sirén)是著名的艺术史学家,美国人西德尼•甘博是人类学家,他们的视角是学术视角,具有人文精神,甘博拍了很多民间商铺,这些拍摄就是为了做研究;日本人小川一真是建筑学家,他拍摄建筑的视角也是专业级的。

还有鲍迪罗夫·费德罗·伊万诺维奇,这是沙俄的间谍,他的拍摄是为了用于政治和军事目的,要拿回去分析中国的历史文化和军事防御,所以他的目的又不同,他拍完之后马上冲洗,拍摄不满意的照片,还要回去补拍。

再后来,如美国人约翰·詹布鲁恩和德国人佩克哈默,他们也拍摄了大量的北京城市影像,并制作成影集和明信片,使北京城的影像得到了广泛传播。与此同时,一些飞行员也借助职业的便利进行航拍,例如汉莎航空飞行员、德国人格拉夫·楚·卡斯特就航拍了故宫。

所以你可以看到,当时每个摄影师的目的都不同,有解闷儿的、有为休闲的、有为赚钱的、有用于军事侦察的、有用于学术研究的,构成了一个五花八门的影像记录。

这些照片在当时都是不容易拍摄到的,拍摄紫禁城中轴线,很多地方需要官方许可才能拍,很多城门老百姓是上不去的,那他们上去了,说明是经过特许或者说买通了守卫,这些照片留存至今,就成为了我们的珍贵史料,有些照片成为一些建筑的唯一的留影。

由南向北拍摄的前门地区的航拍图。1915年,在时任交通总长朱启钤的主持下,正阳门经改建后变通畅了。正阳门城楼下的关帝庙(西)和观音庙(东)还在,画面右侧是正阳门车站。

宋馥李:从他们当时摄影的这些装备,在当时来说应该是最先进的摄影器材了吧?

刘 阳:基本都是最先进的器材。而且,这些摄影师的照片拍摄幅度都比较大,都是玻璃底片,扫描完之后清晰度也极高。他们很多人都是公费拍摄,谢满禄不用说了,本身就是贵族,喜龙仁是拿着瑞典皇家学院经费,小川一真是日本陆军军部给的经费,所以都不差钱儿。

宋馥李:很遗憾书里中国人拍的照片几乎没有,只因为那时的中国太落后了吗?

刘 阳:应该说1900年之前,还是归功于我们的落后。1900年之后,一些中国人也有相机了,尤其是1930年之后,本土摄影师也越来越多了,也沉淀了大量的老照片。但能留存到今天、我们能看到的仍然不多。

为什么呢?这就是我在讲影像学时经常提到的,越是身边司空见惯的景象,越可能熟视无睹,你去外国城市旅游,哪儿哪儿都新鲜,你一定会到处拍,视角也是中国人的视角。那么一样的道理,外国人来到北京,看到的也都是新鲜的,所以很多外国人视角的老照片,反而给我们留下了历史影像。

还有一个原因也很重要,1949年之后一直到70年代,国内经历了多次政治运动,一些老照片往往被视作是罪证,放在家里是很危险的,那么这种情况下,很多老照片或主动或被动地销毁了,这也导致我们现在要获取一些珍贵的老照片,往往是从国外获取的。

5月25日,北京市人大表决通过中轴线文化遗产保护条例(北京市文物局供图)

版权与历史

宋馥李:使用这些外国摄影师的照片,涉不涉及版权问题?

刘 阳:这本书里九成以上是外国摄影师的照片,基本上都是公版的照片,也就是说摄影师都去世50年以上了。

唯一可能有版权疑问的,就是一张解放军从中轴线入城的照片,因为它代表的意义非常重大,不得不用。这张照片我不知道摄影师的情况,很难确保照片不出版权纠纷,但这个地方又必须要放一张,表现北京的历史翻开了新的一页。这张入城式的照片,目前推测有几种可能,可能是新华社记者拍摄,可能上海新民晚报记者拍的,还可能外国驻华记者拍的,总之照片是买到了,但并未署名,如果摄影师能联系到我,可以补充署名。

宋馥李:所有这些照片,例如费里斯·比托、喜龙仁的照片,也都能从公开渠道买到吗?

刘 阳:可以,但是价格非常昂贵,一般从拍卖行或国际市场上购买,很多照片购买时也没有署名。我还有一个身份是亚洲最大的影像资料拍卖行的顾问,有些职业贩售照片的人,会从民间收购老照片,这些照片会拿到拍卖行出售,而拍卖行要选购,就需要对这些照片的历史价值进行鉴定。有这个身份,所以我对进入市场的老照片的动向都比较清楚。

宋馥李:鉴定老照片一般鉴定什么?

刘 阳:首先拍摄内容是什么,其次摄影师是谁,然后是照片的价值,包含美学价值和历史价值。判定了这些价值,也就决定它能拍卖出什么价位。所以,老照片的商业价值,可能公众还难以理解,一些珍贵的历史老照片的拍卖价格,可不是几千、几万,而是动辄十几万甚至上百万。

宋馥李:哪些人会为这些昂贵的照片埋单呢?

刘 阳:往往一些重大的建筑修复工程,在收集历史资料阶段,会大量收购老照片。这时你就不能当它是一张照片了,它就是一个特定时间节点的史料,史料价值是巨大的,一个上亿元的修复工程,花几十万甚至上百万来收集史料,那是很正常的。

对于很多重大的历史建筑修复工程来说,尊重历史是最大的价值导向,你别复原了半天复原错了,这是对不起历史也对不起子孙的,这时你再来看,老照片虽然昂贵,却能避免失误,就是一个可以理解的市场行为了。

1919年5月4日,北京三千多学生在天安门前集合并举行游行示威,反对巴黎和会强加给中国的不平等条约,即“五四运动”。

宋馥李:老照片的史料价值,现实交易中怎么给它估价呢?

刘 阳:这个也没办法有个统一的指导价,全在于买卖双方协商,这本身要看使用这张照片的目的。以前很多的编辑不懂影像学,认为照片都是看热闹的,忽略了照片的关键细节,岂知一些关键细节是足以改变历史的。

比如,北京大钟寺曾经有一口钟,不知道是哪儿来的?而原来紫禁城午门上面有一个口钟,却又不知道去哪儿了?后来,一张午门上钟楼的老照片,就给出了答案,两边一下就对上了,解决了这个难题,如果没有这张照片,可能花费大量精力也不一定能考证得对,这就是老照片的历史价值。

还有一张照片完全颠覆了我们的研究和认知,就是这本书封面那张,从景山看中轴线的,由丹麦人瓦德马尔·蒂格森拍于1900年,这张照片里没有地安门,以前从来没有历史记录记载说地安门一度是缺失的,我发现之后当时也懵了,1900年时地安门怎么没了,没有任何资料记录啊!

后来我采访了永琪的后代金启孮先生,他们家是满清宗室,说他叔叔曾经是守卫地安门的,1900年日本人进攻时把地安门给毁了,这是他回忆录里唯一一次提到的,证明地安门确实被毁过,而我们1955年拆掉的地安门是1900年后复建的。

这张照片在影像学上的重要性就显示出来了,如果没有这张照片,我们会以为1955年拆掉的地安门就是明清时期的地安门,这一张照片,可能让你少研究多少资料,这是文字史料难以企及的。

宋馥李:这本书在编著过程中,有没有您求而不得的照片?

刘 阳:当然有的,好在不是很多。有些很有价值老照片,还在私人手里珍藏着,我看见过,也提出了收购,但人家就是不出手,那就没有办法了,只能耐心地等机会。

复建复原

宋馥李:北京中轴线上的历史建筑,需要复建复原的还有哪些呢?

刘 阳:例如先农坛,天坛,大高玄殿,这些重要的历史建筑,都面临复建或复原的问题。这些建筑从进入民国到1949年之后,很多坛庙建筑范围内还有一些搭建,这些建筑首先是要腾退,然后是拆除修缮,恢复历史原貌,到那时候,老照片的参考价值就能发挥作用了。

这些历史建筑的腾退和拆迁,也是一项艰巨的工作,不是一朝一夕能完成的。目前贤良寺完成了腾退,正在修缮,而修缮之后的使用和维护,都要做全盘的研究。

1900年,被日本兵用大炮轰塌的地安门遗址

宋馥李:您认为中轴线上哪一处历史建筑是最应该复原的?

刘 阳:地安门的复建,就是一个值得研讨的问题,大家也都很关心,地安门究竟要不要复建?要复建的话怎么复建?这都是需要严格论证的。

就历史文化价值来说,天和地相对,有天安门就应该有地安门,地安门作为中轴线的重大空间节点,按理是应该复建的,它是非常重要的南北呼应,也是中国人文思想的基本建构,它不像景山和神武门之间的北上门,虽然也是中轴线上的建筑,但重要性没那么高。

但你知道,地安门的原址现在已经是交通枢纽,就是十字路口的正中央,下面是8号线地铁,先不谈资金和技术问题,复建带来的交通问题就很难处理。另外,地安门在1955年拆除之后,周边的缓冲区都已经填满了。你看钟楼和鼓楼还在,周围的空间规划就得让着它,现在如果要复建地安门,就意味着围绕着地安门原址必须拆一圈,这个难度太大了。

丹麦人瓦德马尔·蒂格森(Valdemar Thygesen)1900年站在景山上由南向北拍摄的一张照片

宋馥李:这样看来,有些历史建筑是没办法复建复原的?

刘 阳:恢复历史原貌和现状是有矛盾的,有时这个矛盾还非常尖锐,那只能舍弃了。去年我们把天桥的位置找到了,但是没办法复建了。

但有一些建筑,本身就是违章建筑,破坏了历史文化遗产的整体性,这些建筑是必须要拆除并恢复原貌的,比如钟鼓楼地区北边还有一个道观,原来英国王储查尔斯还投资过咖啡店,这些就应该复原。

另外,地安门和鼓楼之间的商铺,历史上也是一个很著名的商圈,就是前朝后市的后市,未来,我们也有可能恢复它的历史风貌。前两年的老字号马凯餐厅就重回鼓楼地区,老北京人都很激动,不是在那片儿长大的,永远不理解那片儿居民对马凯餐厅的感情。

那么我们着力恢复原貌的话,还要再搜集老照片,建立一个影像资料库,一则让公众知道中轴线的来龙去脉,二则知道这片区域的历史原貌。这样,北京城很多历史建筑的风貌,中轴线丰厚的历史文化,才能最大限度地被公众领略到、认识到,进而积极参与进来。

京公网安备 11010802028547号