陈晨/文 每当人口问题成为热点话题,对中国人口发展史的追溯,就成为了一个必要的探索路径。

2019年8月,时隔近30年,葛剑雄的代表作《中国人口发展史》再版,相比1991年6月初次出版,中国的人口问题再次成为舆论的焦点。

近30万字的《中国人口发展史》,在历史的回溯与重建中,爬梳中国人口发展的全过程。如果读者对几十年来中国的人口特点有基本了解,即便只通过阅读本书的结构和内容简介,也很容易对本书的现实意义产生期许。

在阅读这本著作时,我常常升起这样的念头:对这些人口现象、过程、原因和规律的深入了解和探究,绝不应仅仅体现在对学术空白的填补上,更应该对中国这个人口大国的发展困境提供某些现实意义。

不过,在2019年的后记中,葛剑雄又一次强调了他在1994年的观点:可以适当调整生育政策,逐步改为“鼓励一胎,容许二胎,杜绝三胎”。

重温这本《中国人口发展史》,会品出何种滋味?

14亿人从哪里来?

人口史研究是一份苦差事,学者不仅要面对寻找历史人口资料难度大、历史人口资料残缺不全、数据不一致、真假难辨等困难,还要具备“沙里淘金般的史料勾稽能力”。

葛剑雄揽下这份“苦差事”,其实有一个心理酝酿的过程:第一,学生时代的葛剑雄在动笔写硕士论文时,竟然找不到一篇全面介绍中国人口发展过程的论著可供参考;第二,当时关于中国人口的研究文献,大多是国外学者所著,中国人特别是大陆学者的论著几乎没有;第三,在中国人口史方面有所建树的纽约B教授,曾狂妄地公开在学术研讨会上宣称,在人口史领域,他“从来不采用中国学者的说法和论据”;第四,学者们对中国人口史常常出现认知错误或疏漏,这会影响到社会舆论和政府决策。

葛剑雄认为,普通民众、学者和官员,都应该了解中国人口发展史,而人口史学者在这一点上责无旁贷。了解了他的写作心路,也便了解了这本专著的学术分量,整部书没有艰涩难懂的学院气,大部分文字表述逻辑严谨通俗易懂。

就《中国人口发展史》的研究时间范畴来讲,从公元2年(西汉末年)开始才有比较确切的全国性人口记录。西汉对3岁或7岁以上的全部男女人口征税,是学术界公认的历代户口数最准确的数字之一。而更早的商代的人口调查数字却没有任何记录,因此中国人口发展史的上限应该是公元初。

事实上,对于史学研究应该具有现实意义这一点,史学先贤们早已打了样。唐代史学家杜佑,撰写了中国历史上第一部专叙历代典章制度沿革变迁的政书《通典》,其初衷是“实采群言,征诸人事,将施有政”。而杜佑的挚友李翰在为《通典》所作序文中强调,《通典》能够“以为君子致用,在乎经邦”,就是阐明历史研究的现实意义。

对当代中国人口发展史的研究,必然离不开对某些特殊时期人口因非自然因素大规模减少的分析和探究,更要触及计划生育政策的利弊得失,这就造就了《中国人口发展史》处在一个尴尬的局面:虽然很好地回答了中国14亿人口是如何发展而来,却没有对中国未来的人口走向,特别是对人口结构提出有价值的论述。

“上计”迭代史

人口调查制度自古有之。

世界上最早的人口调查出现在埃及(公元前3000年左右)和巴比伦(公元前2200年左右),比中国人口调查起源的商代要早。关于中国最早的人口调查记载见于《国语?周语》,其中描述的“料民”便是人口调查。葛剑雄认为,中国人口调查的起源应该可以追溯到公元前16世纪的商代。

为何自古以来,统治者们如此重视人口调查?

在以农耕和游牧为主要生产方式的古代社会,人口和生产资料的多寡往往决定了国力的强弱,而国力的强弱又对政权的稳固、战争的胜负和开疆拓土至关重要。因此,在人类发展史上,大多数政权都十分重视促进人口增长。

人口是国力的基础。中国历史上,北方游牧民族与中原农耕民族之间征战不断。当牧场牲畜承载能力由于气候等原因变差,进而给原住民带来生存压力时,游牧民族的铁骑便会南下,除了到汉地掠夺生活必需品之外,往往还伴随着对人口的掳掠行为。比如,匈奴曾虏掠秦汉时期的大量汉人,吐蕃也从唐朝掠走大量汉人。中原政权在强盛之时,也会接纳来自敌国的战俘、劳动力等充实本国人口,比如唐朝俘获的十五万突厥人和主动降唐突厥人达十万……据统计,这些内迁人口总数至少200万人。

人口统计之所以重要,是因为只有掌握了本国人口情况,才能决定多大限度调动国力。因此,一旦在治理能力和统计手段上具备条件,统治者便难以抑制对治下人口、特别是涉及赋税和兵役的那部分人口做出统计和摸底的冲动。

中国历史上遗留下来的具备研究价值的人口统计数据,是在以户口统计为基础的“上计”制度建立以后。目前,学术界对“上计”形成的时间尚未达成共识,一般倾向于“上计”始于战国。

“上计”并不局限于人口调查,可人口调查却因此得以经常化、制度化。各级地方官将其所辖区域人口、田地的增减变动、财政的收支情况汇编成册,逐级上报,以备朝廷或皇帝审查。透过该制度流传下来的历代人口数字,为今天的中国人口发展史研究留下来了宝贵的资料。

与现代人口统计不同,“上计”的重点基本都局限在与赋税和兵役相关的“男丁”上,对妇女儿童和老人常常有意无意地忽略,针对全部人口的统计更是凤毛麟角。比如,宋朝的人口登记对象基本只局限在与赋税相关的男性,对女性的统计只有在赈灾时才会出现。

为何不对人口进行全覆盖?有观点认为,这主要是囿于当时的治理能力和统计技术的局限,只能针对重点地区的重要人口进行统计。

这种说法并不严谨。公元2年,西汉在建国初期,就开始逐年对400多万平方公里国土上的6000万人口进行逐人登记,这不仅是我国现存最早的全国性人数记载,也是世界上现存最早的、最完整、最精确的人口调查记录。

草根出身的朱元璋在快要打下江山时,也下了一道白话文圣旨:将没仗可打的士兵分发到各地,到百姓家中核对户口。在高压手腕下,朱元璋的圣旨被大军不折不扣地执行了。从史料来看,百姓的住址、人口、姓名、年龄、性别、田地、房屋都具体登记了,未满周岁的婴儿都没有漏掉。可见,明朝初年的人口统计也是比较全面的。

因此,“上计”制度在不同时期统计口径的差异,主要是出于实用性来考虑的。在政权刚刚建立时,统治者迫切需要对全国人口进行摸底,这是政权控制的关键所在。在政权稳固期,“上计”主要涉及赋税和兵役人口,因为钱粮和兵马是政权长治久安的保障。

当然,“上计”这种指向性极强的人口统计方式,也造成了通过隐瞒户口逃避赋税兵役的现象。实际上,想要对“丁口”进行相对准确统计,也是极难的一件事。为了保证税赋和兵力来源,朝廷要不时针对隐瞒户口进行突击检查式的“括户”——如北魏孝文帝在青徐五州一次就扩出十余万户。东魏时期竟在青州和河北一次括出逃户六十多万,比登记在册的户口总数都多,令人瞠目结舌。

到了清朝乾隆时期,户口制度与赋税制度完全脱钩,逐渐演化为保甲制度,通过循环册的编制,确保人数统计的准确性,其目的已经是纯粹的人口统计。直到此时,全国性人口统计的真正阻力才得以消除。

光绪三十四年(1908年),清廷制定了全国人口普查六年计划,这是中国历史上第一次现代意义上的人口普查,但这次调查是基本失败的,这时的清室已处于濒危,难以调动足够的人力物力进行人口统计。

可见,进行全国性人口统计的前提,必然离不开强大的国家机器。目前,世界公认的人口普查始于1790年的美国人口普查,而中国在1953年才首次完成真正意义上的全国人口普查。

历史上的几次人口重大损失,基本都发生在王朝更迭期发生的战乱和饥荒。在天灾人祸之下,人口减少的速度要比人口增长的速度快得多。人口“大落”的速率最高可达100‰,这意味着百年休养生息累计的人口,可以在一场一二十年的战乱中损失殆尽。

战争对人口的减少是巨大的。1208年,蒙古进攻金和西夏前夕,金、夏境内人口总数在5500-6000万之间,经过26年蒙古铁蹄的蹂躏,人口只剩下1050万,数量不及原来的五分之一,在中国人口发展史上极为罕见。

反之,人口增长高峰都发生在社会安定、经济发展、自然灾害不严重的时期,一般这时人口平均增长率可以达到5‰-7‰,短时期可达10‰-12‰,高峰期甚至可达20‰。

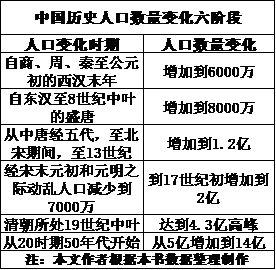

回顾中国古代两千年的人口数据,中国人口数量呈现阶段性大起大落,但整体趋势是上升的。中国历史人口的增长经历了六个阶段,但增长幅度并不均衡,第二三阶段人口翻番共需1300年,第六阶段人口翻倍只用了40年。

在工业文明的催化下,生产工具、生产力大幅提升,进入新中国,相对稳定的社会条件为人口增长提供了肥沃的土壤。中国人口在短时间内的倍级增长,让整个国家沉浸在“人口爆炸”的隐忧中,在这样的时代背景下,中国开启了计划生育时代。

非线性关系

《中国人口发展史》在一定程度上起到了学术纠偏的作用。

比如,对大众来说,在历史故事和影视作品中,常常给人以古代家庭子孙满堂的假象。事实上,古代家庭平均规模从未超过五人,人均寿命很低,老者比例不高。

葛剑雄认为,一些似是而非的观点和不准确的说法,也曾长期笼罩在中国史学界:比如一些专家学者的论著中,常常不加甄别地照搬二十四史的数字作为论据,而忽略了历代户口数并非真实人口数,而是赋税征收相关的那部分人口。

有些学者由于不了解相应人口数量和质量,或是出于对古代人口调查数字的盲信,由此得出的研究结论也便南辕北辙。例如:研究中国资本主义萌芽,将明代“人口”数一直保持在6000万左右作为重要论据,以宋代人口每户只有“二口”来证明统治阶级的腐朽,以明代“人口”停滞反映封建社会没落,清朝人口增长一二十倍的神话既可用以显示清朝的历史贡献,又被作为人口爆炸使得太平天国运动必然发生的原因。

而错误的人口解读,则会导致错误的历史解读,对现实的参考意义也会大打折扣。

葛剑雄认为,人口数量的发展同社会发展之间存在相互联系和相互依存的因果关系,但不是简单的决定和被决定、作用与发作用,而是复杂得多的双向关系。从这个充满辩证思维的定义中,我们大致可以推导出:人口数量与社会发展之间,绝不仅仅是简单的线性关系那么简单。

以此来看,葛剑雄先生对太平天国运动造成的人口进程变化的观点,就很值得商榷。葛剑雄先生认为,太平天国运动对中国人口史产生阶段性影响,如果没有十几年的战乱造成近一亿人口损失,中国人口早在50年代初就已经超过11亿,因为按照1850年中国人口年均增长10‰保持,到1953年将会达到11.29亿,而不是5.83亿。

在当时的历史条件下,这样的想法可以理解,毕竟建国后中国用40年时间就实现了人口翻番,这样的人口形势足以令人担忧。“马尔萨斯陷阱”理论认为,人口增长是按照几何级数增长的,而生存资源仅仅是按照算术级数增长的,多增加的人口总是要以某种方式被消灭掉,人口不能超出相应的农业发展水平。

事实上,中国历代人口的增长幅度,无不受到耕地农作物产出能力的限制。比如,明朝2亿人口时耕地已开发殆尽,而清朝靠增加丘陵山区边远地区耕地面积,增加甘薯、玉米、土豆、花生等耐干旱耐贫瘠的作物,多养活了2.3亿人。葛剑雄认为,这才是真正的奇迹。

显然,人口增长有其自我调节能力。一方面,在资源承载能力未大幅提高的情况下,人口的自然增长不会大幅超越农作物产出上限。另一方面,即便经济和生产力快速增长,食物不再成为限定因素,人口也很难如预期般呈现线性几何级增长——欧洲某些发达国家呈现人口增长停滞甚至负增长,就是例子。

计划生育的逻辑是:中国人口太多——粮食和就业压力沉重——实行计划生育——控制人口增长。显然,政策制定者们对因此造成的社会的、经济的、政治的远期影响有意无意地忽略了。计划生育政策的制定,以马寅初为代表的学者观点起到了重要作用。如今,国家面临的老龄化难题,对专家学者的相关研究再次提出了考验。对本书的探讨,必然离不开与中国计划生育政策,以及人口结构的现实联系。

葛剑雄认为,通过计划生育进行人口控制是必要的:可以适当调整生育政策,逐步改为“鼓励一胎,容许二胎,杜绝三胎”。

问题的关键可能在于,葛先生的判断,依然站在数量多少的线性思维上,而对人口结构等现实问题有所忽略。我们不能站在上帝视角,对一个学者吹毛求疵。同时期内,那些具有决策影响力的人口学家的,是否也都在用线性思维来推演中国的人口发展进程呢?

葛剑雄教授是一名受人尊敬的人口史专家,作为他的读者,我期望葛老能对中国社会未来人口该往何处走,进一步提出建设性的建议。

京公网安备 11010802028547号