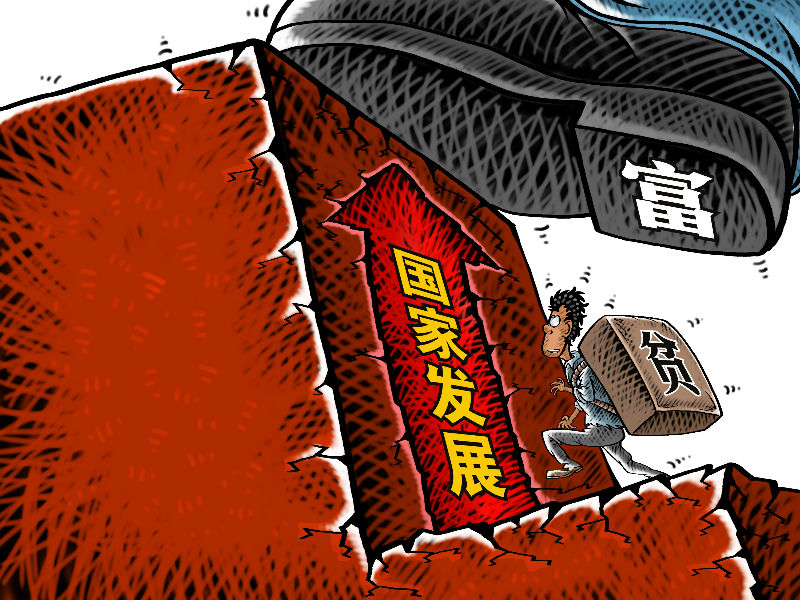

经济观察报 陈永伟/文 究竟为什么有的国家富裕,而有的国家却贫穷?究竟有哪些政策可以让贫穷的国家变得富裕?

在上世纪六七十年代,很多经济学家认为,经济结构是决定国家贫富的关键,因此用政策改变经济结构就可以让穷国变得富有;再如,在上世纪末,一些经济学家提出了“华盛顿共识”,认为有十个方面的因素决定了国家的发展水平,因此从这十个方面推进经济改革就能让穷国实现向富国的转变。

但尴尬的是,所有的经验后来都被证实为并不具有普世意义。已故经济学大师保罗·萨缪尔森曾遗憾地承认,“关于国富国穷问题,我们迄今为止还没有找到一致的答案”。

丹尼·罗德里克教授的《一种经济学,多种药方》是又一部探索“国富国穷”问题的著作。和以往学者不同,罗德里克将解释国富国穷的原因和寻找让穷国变成富国的政策方法视为两个问题。

其中,前一个问题可以用“同一种经济学”,也就是新古典经济学来回答从新古典经济学的逻辑出发,罗德里克提出几条让国家富有的“第一等级原则”,如产权保护、市场竞争、恰当的激励、坚挺的货币等。在他看来,一个国家要富有,以上几条原则是必须遵守的。

而对于第二个问题,罗德里克则认为,需要根据实际情况,为各个国家开出“不同的药方”——尽管让国家富有的原则是共同的,但是实现这些原则的路径却并不唯一。

既然让穷国实现富裕的政策药方可能是多种多样的,那么在现实中应该如何对“药方”进行具体的选择呢?

在罗德里克看来,选择的过程应该分为三个步骤:第一步是借助“增长诊断法”,识别出那些影响增长的“硬约束”。第二步是进行政策设计,因地制宜地、有针对性地消除阻碍增长的“硬约束”,让经济增长得以启动。而第三步则是推进制度建设,用更完善的制度结构来保持前期政策的结果,使得长期的增长得到维持。

需要指出的是,罗德里克在书中特别强调了启动增长和维持增长的不同。相比之下,启动增长是较为容易的,只需要一些有限的改革就可以实现,而要维持增长则困难得多,它需要依赖一套健全的制度基础,以保证经济能够抵御各种冲击、保持生产的活力。

那么,究竟什么样的制度才能维持经济增长呢?罗德里克认为,这应该是一种充分尊重“本土知识”的“市场支持性制度”。他在书中强调,在市场和市场支持性制度之间并没有一一对应的关系,那些忽略“本土知识”,凭空设计出来的制度往往是失败的。而要实现“本土知识”,就必须依靠参与性的政治体制,将民主作为制度建设的“元制度”。

在充分尊重“本土知识”的前提下,罗德里克提出了一个颇具争议的观点,即产业政策对经济发展会起到关键作用。值得一提的是,本书中所指的产业政策和通常意义上讲的产业政策存在着微妙的差别:它不是指由政府独立制定和强制推行的政策,而是由政府和私人部门共同合作、共同发现的结果。罗德里克认为,这种形式的产业政策可以有效地协调外部性,弥补企业力量不足的缺陷,从而有效推进经济增长。

在对增长和制度问题进行了详细探讨后,罗德里克又对全球化问题进行了分析。

按照传统的贸易理论,全球化是能够让世界各国的福利同时得到增进的大好事,但罗德里克却对此提出了质疑。他在书中谈到,现阶段的国际贸易体系事实上是由先进国家主导的,作为参与者的发展中国家,其实很难从全球化过程中同时实现效率、公平和合法性。而从经验上看,目前的全球化也没有拉进穷国和富国之间的差距,反而在一定程度上拉开了两者的差距。

基于此,罗德里克呼吁,与其一味强调全球化,不如让贸易体制给发展中国家留出更多的空间,让它们能够推行符合国内实际的增长战略。

应当肯定,在众多探讨“国富国穷”问题的著作中,《一种经济学,多种药方》是相当杰出的一本。全书以一种务实的态度,对发展经济学和经济政策的成败进行了很好的总结与回顾,并提出了很多颇有价值的见解。不过,书中的很多观点,也确有很多值得商榷之处。

一是关于改革路径和顺序的选择。现实中,阻碍经济发展的约束可能来自很多方面,选择什么样的顺序对这些约束进行突破是非常重要的。在书中,罗德里克归结了五种可能的路径:(1)全面改革、(2)进行尽可能多的改革、(3)次优改革、(4)针对最大扭曲进行改革,以及(5)针对“最重要的约束”进行改革。在他看来,根据第(5)种路径进行改革可以最大幅度减少改革的成本,从而让改革更有效地推进。

在笔者看来,究竟选择什么路径推进改革,不仅和各国面临的现实约束相关,还和其经济体量、发展阶段、对外联系等因素相关。

例如,后来被人们广为诟病的“休克疗法”,最初在玻利维亚等国的改革实践中是相当有效的。这可能是因为这些国家经济体量较小,原本发展水平又相对较高,因此在短期内依靠一定的援助或对外贸易就足以抵御全面改革所造成的动荡。

反观中国经济的改革历程,其实也没有先对“最重要的约束”进行改革,而是采取了一种更加类似罗德里克所说的次优改革的路径。在初期,通过双轨制、增量改革等方法,尽可能让改革先启动起来,在尽可能不对既得利益者造成损害的前提下,做大经济总量。

诚然,这样的改革路径可能导致在改革后期遭遇不少遗留问题,需要依靠重点突破加以克服。但在改革的初期,它对于凝结改革共识,启动改革却是极为关键的。从总体上看,其福利效果未必会比先第五种路径来得更差。试想,如果在改革初期,我们就拿“最重要的约束”开刀,尽管它可能会让绝大部分群众的福利得以改善,但改革本身却很可能因为触及了某些关键人的利益而流产。

二是关于产业政策问题。罗德里克指出,在推进经济发展的过程中,私人部门的力量是相当有限的。在这样的背景下,尽管企业家们可能发现潜在的商机,也难以将商机转化为实际的经济成效。同时,他还认为,经济发展在很大程度上需要各产业部门的协调,而社会上的企业家很难实现有效的协调。综合以上原因,他认为政府应当通过产业政策来履行助推、协调等职能。针对一些学者指出的,政府可能由于信息劣势而在产业政策上犯错误,罗德里克强调了两点:其一,犯错并非政府独有,私人部门也可能犯错。在他看来,只要政府能建立机制,让失败者及时退出,就可以尽可能避免失败的产业政策所造成的损失。其二,产业政策的制定不应该是政府的主观意志,而应该是政府与私人部门之间的合作。在他看来,只要有参与性政治体制的保障,政府就能制定出充分尊重“本土知识”的产业政策,有效推进经济增长。

但在笔者看来,对于产业政策,可能还需要采取更为审慎的态度。客观的说,产业政策可能是一把双刃剑,如果它恰好符合了时代发展的方向,那就可能对经济发展产生巨大的推进作用;但如果它与时代发展的方向有悖,带来的危害也将是巨大的。而产业政策是否能符合时代的发展,很大程度要依靠运气。诚然,如罗德里克所言,企业家和政府都可能犯错,但所谓船小好调头,单个企业家的错误,其危害是较小的;而国家层面的产业政策一旦出错,其损失就会不可估量。

那么,我们是否有可能像罗德里克建议的那样,依靠政府和私人部门的合作,探索出好的产业政策呢?事实上非常困难。

其一,从理论上看,企业家对未来的判断会存在巨大的差别,政府的产业政策究竟应该根据谁的观点制定,这本身就是个问题。我们知道互联网产业已经是各国的支柱性产业,但如果退回几十年,又有哪些企业家会看好这个产业的发展呢?甚至连比尔·盖茨这样优秀的企业家都曾经很不看好互联网的发展,如果当时美国政府按照他的建议制定了产业政策,恐怕现在我们就很难享受到互联网所带来的便利。

其二,从经验上看,无论是成功还是失败的产业政策,都很少是政府和私人部门一起发现、制定的。例如,罗德里克在书中援引了韩国、台湾等东亚国家和地区的经验来论述产业政策的作用。但事实上,这些国家和地区产业政策最有效的阶段,恰恰是参与性政治制度缺乏、政府撇开“本土知识”,独自主导产业政策的时期。谁又能保证,这些产业政策的成功,不是由于运气所致呢?

另外,还有一点要指出的是,罗德里克认为,私人企业家缺乏发展产业的力量和协调能力,这可能是严重低估的市场的力量。在最近几年中,我们一起见证了电商平台、分享经济等新产业、新业态在中国的蓬勃兴起,但这些产业和业态又有哪些是借助政府产业政策兴起的呢?而反观政府支持的光伏等高科技产业,我们恐怕不得不发出一声叹息吧。总的来说,《一种经济学,多种药方》确实是一部经济学的理论佳作。尽管这部著作也不可能对“国富国穷”问题给出完整而正确的答案,但它启发我们应当在坚持理论原则的前提下,用一种更为务实的角度去对这个问题进行思考。而这种思考的方式,很有可能是我们最终破解“国富国穷”问题正确道路。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号