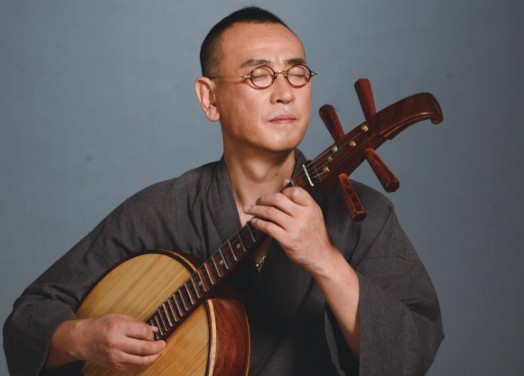

经济观察报 树里/文 今年50岁的民族乐器演奏家冯满天,在2013年才开始走入公众的视野。

今年8月底,他所在的中央民族乐团与导演王潮歌合作,在国家大剧院演出《印象·国乐》,当时冯满天手执中阮,一曲弹毕,满脸热泪;9月初,明戏坊工作室排演老舍名著《离婚》,冯满天和高建民分别担任中阮和三弦的现场伴奏,京腔京韵,话剧结束后,冯满天附赠小型音乐会,边弹琴边目送观众离开。

不仅国内的观众喜欢他,今年夏天,在演出机构闻铭雅尔的撮合之下,他应德国钢琴家尤雅(Joja Wendt)邀请,在德国汉堡音乐厅友情参演,却没想到“喧宾夺主”,一首中阮演奏的民歌之后,全场观众集体起立、鼓掌、跺脚,欢呼声长达几分钟不绝。

面对台下2000多位德国观众的热烈反响,不会英文的冯满天有点不知所措,只得频频鞠躬、竖起大拇指以表达自己的喜悦。当晚与西方艺术家的同台演出,冯满天已经脱离了传统民乐的束缚,开始了融合蓝调、朋克、爵士等风格的即兴创作。“这简直是另一个马友友,”台下有观众赞叹。“外国人讲究律动,而中国人讲究‘气’,”冯满天在演出结束后,对《经济观察报》说,“我希望外国人能够了解中国音乐的秀美。”

由他组建的天禾乐队,是国内第一支中国民乐融合西方现代音乐的民族“FUSION”乐队,在北京的小规模演出反响颇好。组建乐队是他的嗜好。事实上,他曾是中国第一支摇滚乐队——白天使乐队的吉他手。这支乐队成立于1987年,主要成员有刘义君(后来唐朝乐队的吉他手老五)、臧天朔、程进、蔚华、高旗(后来超载乐队的主唱)等人,乐队在1989年4月发行的专辑《过去的摇滚》。同年,崔健开始成为当时年轻人的偶像。白天使乐队彼时的录音,至今仍被乐迷在互联网上分享和怀念。

冯满天出生在黑龙江,是月琴大师冯少先之子。“满天”二字取自文革年代,“满天红,红满天”。他4岁师从俄罗斯小提琴教师巴赫耶夫,6岁跟随父亲学习月琴,后考入中央民族乐团。80年代摇滚风刮来,他央求父亲赞助,成为中国第一个有效果器的人,1985年出版吉它弹唱专辑《再会1981》。玩了几年吉它,因为与白天使乐队成员的理念不合,他跑到南方做生意,从而开始长达十年的堕落和抑郁。

90年代初,其父冯少先从台湾演出归来,带过来一首白居易的诗:(阮咸)非琴不是筝,初听满座惊。当时弹了二十年多弦乐的冯满天醍醐灌顶,“因为那首诗,我脑中顿时呈现出样子,感觉它是琴中的共体,它能弹出古筝的味道,又有古琴的手法。”

当时国内的民族乐团已有“阮”这种乐器,但并非“起源于秦汉,鼎盛于唐宋,没落与明清”的真正的阮咸。阮的制作方法此前已失传近百年。1952年,中央歌舞团民族管弦乐队成立,这是新中国成立后第一个国内专业民族乐队,乐队找到了在日本正仓院收藏的阮的照片,并按图索骥。照片上的阮,琴体上印有黑色花纹,在当时被误解为镂空。因此,建国后制作的阮都有一个镂空。“实际上,真正的汉族乐器,例如古琴、筝、琵琶和阮,都没有在面板上开口的习惯。”冯满天说。为了能够弹奏真正的阮,实现“非琴不是筝”的韵味,冯满天几乎寻遍国内所有的琴师,买遍国内所有制琴师的阮,最终一无所获。于是他决定自己做阮。

制作乐器涉及到材料和物理方面的专业知识,也需要大量的时间和尝试。冯满天坦承当年有如“着魔一般”,买材料便“几乎花光了家里所有的钱”。“一把琴,要表现出中国味道的旋律很容易,但要展现很长的音韵,音软、好听,又适合乐队演奏,则取决于琴的‘开口’,”冯满天说,“另一个决定性的要素是‘品’。过去使用的是竹子品,现在用钢品,但钢品金属味太重,而且容易断弦。我用尼龙钢,它的声音吸收和传导都非常好,而且很滑,便于拉弦,特别适合中国民乐的尾音处理。而且,尼龙钢减轻了琴头的重量,一般四斤左右的重量刚好。”

冯满天做废了47把琴之后,终得到梦寐以求的“阮咸”。琴体由红木制作,因此造价不菲。做琴、卖琴,成为如今冯满天的主要生活来源,并供养他组建乐队、四处演出。“摇滚乐是我的爱好,背负着我的梦想和激情,但因为时代、个人积累和人际关系等等,我最终与摇滚乐告别,”冯满天如此回忆他的生活,“在我最痛苦的时候,曾想过自杀。在收拾好行装,准备离开这个世界,临行前弹了一遍琴,但是我闭不上眼,抱着琴失声痛哭。它给我勇气继续活下去。”

访谈

经济观察报:中国的民族乐器是不是和中国的传统哲学相通?

冯满天:中国民族音乐的特性特别强,味道有中国味,和声12分音律,音色是包容,可以跟很多东西融合,就像中国人的性格,包容、中庸,强劲——可以包容任何人,但同时又有自己。

事实上,国内有很多本土的乐器没有得到发展,相反现在越来越多的人弹吉他,玩西方乐器。阮,这个乐器贯穿东西,能够演绎吉他的感觉,也可以把三弦、古琴和筝的韵味放入其中。它最初用木棍弹拨,现在有拨片,也可以用手弹。我甚至可以插电演奏阮,比如在汉堡音乐厅的演出。我一直觉得阮具有所有弹拨乐器的特点,柔和,不尖、不亮,给人深沉的力量。

经济观察报:阮的历史是怎么样的?

冯满天:阮咸起源于秦汉,鼎盛于唐宋,没落与明清。秦朝时,几十万人修长城,交谈不能用喊,后来就做了个鼓,一摇就知道该吃饭了。大家都住在一起,要娱乐,所以就在鼓上面安了个弦。从这个乐器繁衍出两个乐器,一个是三弦,一个是后来人做成木头的秦琵琶。到汉代,汉武帝嫁乌孙公主时,汉武帝命乐器师制作出能在马背上弹、便于携带的乐器。到三国时期,管弦乐器基本形成系统。这种乐器在唐代发展,直到周朝就以竹林七贤阮籍的侄子、阮咸的名字命名。再到唐宋时,阮已经非常普及了,贵族家庭都有一把。宋太宗会谈阮,不仅如此,还作曲、做乐器,给大臣来弹。但阮在明朝逐渐消失,清朝已找不到这样的乐器,彻底失传。

经济观察报:你十五岁就进入中央民族乐团,一直在比较封闭的体制内工作,怎么了解到世界音乐的?

冯满天:过去我一直严格按照计划来听音乐、学习音乐,从西方古典音乐到现代流行音乐,从巴赫到披头士。或许因为父亲从事音乐事业,我一听到好听的音乐就好像醉了一般,恨不得马上了解别人的音乐是什么样的。八十年代大家都玩摇滚,老五(刘义君)寻来一本吉他教程,宝贝得不得了,怕被人借走不还,干脆把琴谱撕下来贴在大箱子上,这样就不会被偷走。那时我为了买吉他、买设备,几个月吃馒头蘸辣椒酱,搞得营养不良,直到我的父亲拿钱供我,我才得以学习吉他的指法。

经济观察报:那你怎么看西方音乐与中国音乐的相互影响和作用?

冯满天:那时候大家都要玩洋的,可我还是想搞我们自己的乐器。吉他是外来的,原来属于阿拉伯,后来因为战争留在了西班牙,再后来西班牙有了弗拉明戈,欧洲有了古典吉他,美国有布鲁斯,英国有披头士。但从上世纪60年代吉他传入中国,到现在也没有形成自己的风格。

我曾经与一个美国乐评人聊天,他要写一些西方音乐如何影响中国音乐的文章,我反问他,中国音乐对世界音乐有没有贡献呢?他的回答是,过去三百年,中国音乐没有在人类发展的过程中让人们产生激情。

经济观察报:我个人理解,中国音乐更注重的是技法,但忽略了很多情感,可能也跟社会的压抑状态有关系。

冯满天:我也去酒吧听歌。我发现他们唱的和演奏的东西都是西方的,只是歌词是中文。

中国的艺术是“气”,外国是以“律动”为主。而这种“气”现在渐渐没了。中国的民乐还停留在过去,甚至没有走进90年代,一直都是维系以前的东西。我们的乐器制作停留在农业时代,甚至做琴的人都不会弹琴。80后都开始渐渐用“律动”来听音乐,但我想传播的是中国的秀美。

经济观察报:其实西方人对东方有一种向往,很容易被中国音乐打动,但是怎么把这种音乐推广出去还是个问题。

冯满天:你总得让外国人见识一下,中国民族音乐可不只是中餐馆里放的那些。大家都觉得民乐土,我现在就是想把它弹得好听,让大家觉得不土。

在我们的教育中,学的都是西方的,和声是西方的,以至于对民族乐器都没有感觉。西方其实现在也在不断寻找,而且他们学习过很多音乐,包括印度的,但是他们玩不了中国的。他们喜欢中国是一种莫名其妙的感觉,所以我们现在要做的就是自己玩自己的。

我每天想创作,写歌词。我是第一个用中阮弹唱的人,为的是想让大家慢慢接受这种音乐。我觉得自己有这种使命。我也喜欢民谣,包括现实民谣,我会在民谣的基础上加进世界的元素。

说到底,音乐是走心的。在排练《离婚》时,我跟话剧演员说,你要敢停,我能做到的是音乐让台词回甘,让意境回甘。我给他们定心。我可以在嘈杂的情况下用音乐让大家马上静下来。就像当时话剧散场的时候,我还在弹琴,观众走的很轻,他们用爱保护着这种意境,我无法表达那种感觉,看着观众的恋恋不舍。

(实习生郑雅楠对本文亦有贡献,感谢温文女士对本文提供的协助)