经济观察报 邦彦/文 五年过去了。它带来的新鲜感正在慢慢褪去。人们已经习惯这个巨蛋形超椭圆体矗立在北京城的中央,游客依然常年络绎不绝,每到一年一度的公众开放日,这里更是人满为患;成熟的观众群体正在壮大,他们成为忠诚的会员,携家人亲朋观看演出,演出礼仪被更多人所接受和认同;这里不仅为各类演出提供场地,也同时拥有大量的自制剧目和教育活动。

2012年12月22日,国家大剧院成立五周年。在新闻发布会上,国家大剧院副院长、新闻发言人邓一江这么总结开幕运营五周年所取得的成绩:“商业演出3914场,自制剧目28部,艺术普及5202场,收获800万观众——无论从数量还是质量上,国家大剧院都已经跻身世界一流剧院的行列之中。”

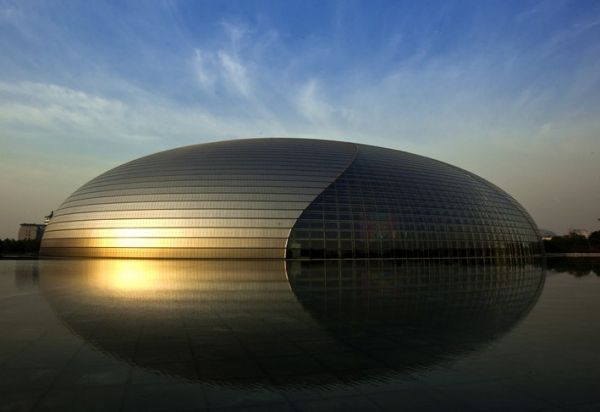

这仍是一场官方色彩浓重的新闻发布会,但与会者无不流露出自信的神采。在这个季节里,环绕剧院的池水些许结冰,漂浮的冰块映衬之中,银色的穹顶散发出一种闪耀且奇异的光芒。五周年院庆大戏《风雪夜归人》正在如火如荼地上演着;2013年首部自制歌剧、来自法国歌剧巨匠奥芬巴赫的《霍夫曼的故事》,海报也被挂在了最显眼的地方,并开始接受票务预订;在地铁、商场甚至写字楼里,经常可留意到大剧院铺设的平面和影像广告。

这种自信并非毫无根据,例如,刚刚结束的舞蹈节为国家大剧院在业内外赢来了极高的赞誉。国家大剧院舞蹈艺术总监赵汝蘅说:“不是把一些节目放到一起就称之为艺术节,一个节要有目标,要介绍新的东西,要活跃起评论界,要让大家对舞蹈有新的认识,要有宽大的胸怀来容纳。我们和观众共同探索。”

“我们在策划之初就确定了要与众不同。”赵汝蘅对《经济观察报》说。这是国家大剧院第一届舞蹈节,以“经典·创新”为主题,几乎所有中外舞蹈大腕,都被请上大剧院的舞台。但国家大剧院坚称,这并不是一场高高在上的艺术宴会。“我们做得最多的,是希望能够让大家走进剧场来看,”国家大剧院舞蹈项目负责人张剑飞补充,“舞蹈也是一种生活方式。情绪透过肢体和音乐来表达,这就是我们生活的一部分。观众是可以读懂的,在演出现场,你可以明显地从观众的情绪中知道他们对这部剧是否热爱。”

这个目前全球规模最大、现代化程度最高、几乎拥有最先进的舞台技术设备的剧院,一直被冠以“高雅艺术殿堂”之称,同时也被认为代表了国家形象以及中国最主流的声音。五年前的圣诞节,作为国家大剧院揭幕演出,俄罗斯指挥家瓦莱里·捷杰耶夫(Valery Gergiev)来华指挥歌剧《伊戈尔王》,那时他非常坦白地说:“国家大剧院首演,我能意识到它巨大的政治含义。全世界的眼光都聚集在天安门广场,人们都会揣摩出这样一个地方建造一个表演艺术中心的意义。”

不过,国家大剧院正在尽量抹去外界为其披上的“官方”、“权威”、“资源垄断”等等的外衣,用国家大剧院院长陈平的话说,“这是人民的剧院。”——尽管这种腔调依然非常官方,但他的态度很鲜明,“我们是面向人民大众的,我们实施的是艺术教育的‘滴灌工程’。”“大剧院刚建成的时候,北京的一些剧场说这下我们可完了,演出市场会被大剧院垄断。但现在再看,北京演出市场的蛋糕比过去大了一倍,每个剧场通过差异化竞争都找到了自己的定位,各有各的消费群体。”陈平在接受记者采访时说,“虽然现在我们的市场还处在一个初级的阶段,文化消费的潜力也没有得到充分的挖掘,但这恰恰是希望之所在。”

演出部音乐组组长王路藜觉得,国家大剧院有义务扶持国内现有的艺术剧团,同时也有责任为缺少演出平台的优秀剧团提供机遇,而这并不是官方压在大剧院身上的任务。“例如在‘中国交响乐之春’的舞台上,来自雪域高原的西藏爱乐乐团让人耳目一新,”王路藜说,“因为这个机会,许多观众第一次认识这个乐团,第一次听到藏族乐器与西洋管弦乐器搭配出的乐声。”

在国家大剧院开幕之初,前《爱乐》、《留声机》主编、乐评人刘雪枫曾说,“世界上所有国家大剧院的揭幕演出必然上演本民族的歌剧,各国都会借机用音乐作为彰显民族性的最强武器。不过,中国确实没有一部歌剧能够匹配具有这么好的硬件设施的国家大剧院的揭幕演出。”

许多乐评人曾有过类似刘雪枫的遗憾。因此在接下来的五年当中,国家大剧院制作了包括京剧、话剧、舞剧等表演形式的剧目28部,其中原创剧目10部。“未来,大剧院仍然将以每年6-8部制作剧目的速度进行创作。”国家大剧院演出部部长李志祥说。这种举动有多少原因是出于无奈,李志祥并没有透露。国外知名剧院平均可以从自有的保留剧目中拿出20多部轮番上演,而年轻的国家大剧院要追赶上它们的步伐,显然需要更多的努力和耐心。

陈平觉得,《弄臣》最能解释国家大剧院的规划和步伐。2009年《弄臣》首轮演出,400多人的演员、合唱团、乐团均由帕尔玛皇家歌剧院全权负责,大剧院只负责舞美、服装、道具等硬件的制作与提供;2010年《弄臣》第二轮演出,乐团替换为中央歌剧院管弦乐团;2011年《弄臣》第三次演出,除外国组主演依旧延续以往阵容外,合唱队、管弦乐团、舞美、服装、舞台监督、中国组主演以及角色演员的挑选全部由大剧院自主完成。“这部威尔第经典巨作已经从意大利‘移植’到大剧院,实现了‘本土化’。”李志祥说,“连努奇都感叹这是他460多场《弄臣》演出中最激动人心的一场。”

不过,也有人觉得,国家大剧院在理解观众的需求上,仍有许多努力要做。“拿今年12月上演的歌剧《罗恩格林》举例,歌剧的舞美制作始终坚持传统且华丽风格,实际上和现在国际流行的审美风格已经有些偏差,”一位活跃在北京的乐评人说,他每年要在国家大剧院观看70场左右的演出,“国家大剧院的舞台上,两座巨大的假山,演员站在固定的地方一动不动,实际上削弱了戏剧的表现力。拿同期在日本上演的《罗恩格林》对比,抽象化、富有象征意义的舞台设计更偏重戏剧性。”“中国的观众并不是只会接受华丽宏大的舞台,”他补充,“实际上,观众不仅仅是被舞台本身的华丽所吸引,更能通过舞台上的一切元素去理解歌剧艺术‘音乐’与‘戏剧’高度融合的本质。”

“坦率地讲,我们这五年来制作的剧目,没有一部是为了评奖而作。我们的目的特别纯粹,只坚持一个原则,‘为谁制作,给谁看’,”陈平说。李志祥对《经济观察报》勾画了美好的图景,“制作、营销、资金,压力由国家大剧院承担,我们希望能够让艺术家们心无旁骛地区完成艺术实践和创作,不用考虑市场和票房的压力。”