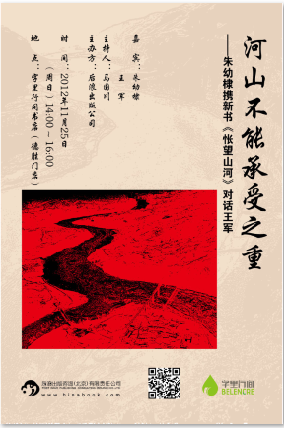

【主题】河山不能承受之重

——朱幼棣携新书《怅望山河》对话王军

【时间】2012年11月25日(周日)14:00 - 16:00

【地点】字里行间书店(德胜门店)

【主办】后浪出版公司

【主讲嘉宾】朱幼棣

【对谈嘉宾】王军(新华社著名记者,《城记》《拾年》作者)

【主持人】马国川(《财经》主笔)

【媒体合作】搜狐文化,经济观察报·,新京报·

【活动简介】

2008年汶川地震令世界震惊,2012年“到武汉看海”“北京、天津大水”“云南昭通地震”,灾难接连不断,究竟是天灾还是祸出有因?过去五十年,黄河、淮河、长江的水浑了,海河断流了,河流不再有生命的流量。完整生态系统的无序开发,导致流域调度失灵,怅望山河,一项项大工程是不是全“功在当代”,愧对子孙?

放不下对社会的那份责任感,锲而不舍的追问,回望历史,剖析当下,朱幼棣带你还原那些被隐瞒或者被忽略的重要真实!

“我们个人无足轻重,在重大决策上也无参与和投票表决的机会,但对关系到国家民族发展前途的大事,终究不能冷漠和袖手旁观。”——朱幼棣

【作者简介】

朱幼棣,学者、作家。曾为新华社著名记者、国务院研究室司长。历任新华社国内部副主编,工业采访室副主任,教科文、政治采访室主任,新华社新闻研究所副所长,中共山西省委办公厅副主任。1992年被评为新华社高级记者,享受国务院津贴专家。曾被国家地矿部授予“荣誉地质队员”,获首届萌芽创作奖、首届地球奖。现为国家软科学评审委员会专家,中国作家,浙江大学兼职教授,中国扶贫开发协会副会长。朱幼棣在经济、地质、能源、医药、文学甚至书法等诸多方面有较深研究,出版过十多部著作。《怅望山河》是继《后望书》、《大国医改》后又一部力作。新浪微博:http://weibo.com/u/1918119523

【嘉宾简介】

王军,新华社高级记者,供职于《瞭望》新闻周刊,北京市政协特邀委员。著有《拾年》《城记》《采访本上的城市》。他的著作曾获全国优秀畅销书奖、国家图书馆文津图书奖、中国建筑图书奖、台湾吴大猷科普著作奖等。博客:http://blog.sina.com.cn/wangjun

【主持人简介】

马国川,《财经》杂志主笔。 已出版有《大碰撞:2004—2006中国改革纪事》、《争锋:一个记者眼里的中国问题》、《风雨兼程:中国著名经济学家访谈录》、《共和国部长访谈录》、《我与八十年代》、《告别皇帝的中国》等,其中《大碰撞》是第一部全景式反映改革第三次大争论的作品,被评为“2006年十大好书”之一。

【内容简介】

山与河,组成了大地构造,组成了辽阔的风景。祖国的山河也是我们信仰与理想的支撑。周总理说“李四光是一面旗帜!”——大震已经过去,解读龙门山大断裂,许多问题仍需求证和回答。李四光曾指出川西是个危险地区,为什么说地震是可以预报的?从汶川、玉树,到西南,灾难还在一再发生,难道我们还能无休止的开发和破坏、在地震学科中永远无所作为?百年海河航运的兴起与衰落。“根治”变成了对母亲河的刨根断根。中国北方,北京天津,几乎所有的河流都断流了。几十年里一再在治水和治污、缺水和调水、水灾和抗旱中轮回。不恢复河流的生命与最低的生态流量,能维系华北的可持续发展吗?土地山林也是不可再生的资源。仅仅过去几十年,人们便彻底遗忘了:“千岛湖”原是沃野,千年古城、无数村镇,沦为泽国。几十万移民半个多世纪的流浪、迁徙,仅仅是为了建一座装机不大的电站。从云梦泽的消失,连天波涌洞庭的形成,再到高峡平湖,欲说还休。长江中游究竟能容几个大湖?新世纪初大规模的退田还湖刚刚结束,可后三峡时期长江中下游水系生态无情的变化,洞庭湖、鄱阳湖的生死纠结,同样值得忧虑和关注。前路曲折崎岖,失误和挫折是民族的宿命?怅望山河,愁绪满怀,希望或许便在再后望之中——一些决策,一些项目,“功”在当代,却未必利在千秋。历史与地理、成功与失败,长远与短见,难道不值得用科学发展观重新思考、重新审视?作者以炽热的情怀、广博的学识,严谨的分析,深邃的思考,冷峻的笔触,迎难而上,还原那些被隐瞒或者被忽略的重要真实,引导客观深入的认知,唤醒人的科学觉醒。——这是朱幼棣继《后望书》之后,历时五年推出的又一部震撼人心的力作。