1999年1月13日,那是一个严冬的日子。那天,当时还不算太拥堵的北京北三环马甸桥却变得车水马龙起来。在马甸桥东北侧的中国第一家IKEA商场这一天开业。离宜家商场一站多远的街边,停满了各种曾经的主流私家车:桑塔纳、捷达和富康。商场里,顾客们一边用惊奇的目光打量着每一件商品,一边思量着要把哪一件搬回自己的家中。开业两个星期后,涌动的顾客几乎把宜家货架扫荡一空。

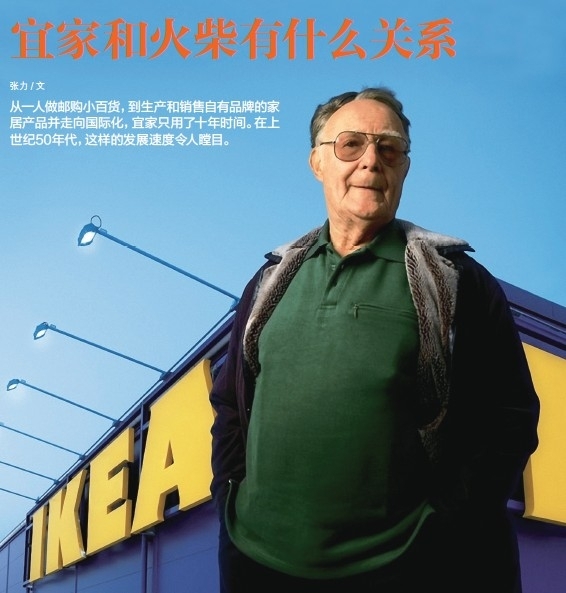

当时的中国人或许并不知道,IKEA的I代表英格瓦,K代表坎普拉德,E代表艾姆赫特,A代表阿根纳瑞德。

而“英格瓦·坎普拉德”是一个人的名字,艾姆赫特是这个人出生的地方,阿根纳瑞德是这个人17岁时生活的地方。

IKEA——宜家。英格瓦·坎普拉德——宜家创始人。

5岁就会做生意了

1943年,17岁的英格瓦中学毕业,父亲送给他一份毕业礼物,这个礼物就是帮助他成立一家属于英格瓦自己的公司——IKEA。这并不是父亲的异想天开。

英格瓦从小就是个具有商业秉赋的孩子。有一天,一个小伙伴让他陪着去买火柴,由于路途遥远,小伙伴抱怨说宁可搭上自己的零花钱在近处买,也不想走远路了。英格瓦记得自己家有多余的火柴,就和小伙伴做了笔小生意。要知道,这时候他只有5岁。

长大一些后,他经常骑着自行车向邻居们兜售火柴,而且还找到了进价更低的货源,着实赚了点儿小钱。后来他还卖上圣诞贺卡了,并在11岁那年做了一单“大生意”。从那以后,他简直迷上了销售这个行当。他的床底下总放着一个纸箱,里面塞满了各种货品:皮带、皮夹子、手表、钢笔……

17岁的英格瓦和刚出世的IKEA一开始做的并不是家具生意,他像一个贩卖小百货的游商,专卖那些价格低廉的日常生活用品,店面里甚至没有一个像样的柜台。从这些小生意根本无法看出未来世界著名品牌的雏形。但是,这一切在英格瓦的脑海中或许已经浮现出来了,因为他走了一步有望成为成功商人的棋:进入商学院深造。

当时的欧洲,正处于第二次世界大战后的重建恢复时期,瑞典是欧洲极少未遭战火涂炭的国家之一,经济快速发展,城市化浪潮迅猛异常。大批的农村人口拥入城市,老城区向郊区扩展,城市定居人口大量增加。正是在这种背景下,极具生意眼光的英格瓦发现,新城市大多是年轻人,他们急于用最少的钱装修新居、购置家具,这是一个巨大的新兴市场。英格瓦和他的IKEA找到了目标。

从小册子到展示厅

IKEA是最早采取邮购方式来销售商品的。这和英格瓦早年骑着自行车上门售卖的经历不无关系。在瞄准家居市场之后,IKEA依然沿用了邮购的方法。

英格瓦推出的第一批家居产品是一种扶手椅和一款咖啡桌,为了方便顾客记忆,英格瓦为每种家具都起了一个好听的名字,那款扶手椅就叫“露丝”。这种给家具起名的方法一直沿用至今,而且成为宜家家居的一个特点。

1947年开始的家具销售,从一开始就显出了良好的势头,这给了英格瓦极大鼓舞。他把邮购广告改进成一种叫《宜家通讯》的小册子,同时,经营的品种也不断增加,这些商品都在小册子里集中介绍给顾客。这时候的IKEA还只是英格瓦一个人的公司,给他帮忙的只有他的家人。

宜家受到顾客喜爱的一个重要原因是它所推崇的理念。当时,瑞典政府对人们使用家具提出的建议是:既要方便生活,又要有利于健康。IKEA“有价值的低价格”的“大众家居”理念正好与此相契合。

邮购是当时比较流行的一种销售方式,所以竞争也十分激烈。而在家具市场上,对IKEA这个刚刚挤进来的新生儿来说,老牌的家具生产销售商更是强劲的竞争对手,不断采取降价的手段挤压他的市场空间,而竞相降价使顾客对产品质量堪忧。面对邮购市场和家具市场的双重竞争,英格瓦想到了一个克敌制胜的办法:开设一个家具展示厅,把邮购手册上的家具摆出来让人看到实物,这样就可以让人们在实物面前打消对低价商品质量的忧虑。他把一个废弃了的厂房改造成了展厅兼仓库。“宜家专卖店”的雏形就这样出世了。

这一年是1953年。也正是从这一年开始,IKEA放弃了其他经营品种,专门经营家居产品。

自助组装的救赎

IKEA创造了把邮购和卖场结合起来的经营方式,生意日渐兴旺。这让竞争对手们十分恼火,他们联合起来向供应商施加压力,停止给IKEA供货,使IKEA遭遇到一次较为严重的危机。

被逼无奈之下,IKEA只得自己设计和生产家具。没想到因祸得福,由此而开创了IKEA融制造商和零售商于一体的经营方式。大大降低了成本,随之降低了价格,加上自己设计的家具更具有创意性,深受顾客欢迎。后来,IKEA又发明了便于运输的“自助组装家具”。英格瓦在回忆起当时的情景时说:“有一次,我们刚刚为一张桌子照完相,正要装箱,一名助手说:‘天啊,这样实在太占地方了,不如把桌腿卸下来放在桌面上。’”这句话启发了他,此后便出现了顾客“自助组装”的平板包装家具。这一项改进大大减少了运输途中的破损现象,减少了货物占用的空间,降低了运输成本。也为IKEA后来成为全球家具产业巨头清除了一个巨大的障碍。

这次危机发生在1955年,而化解这次危机的过程使IKEA形成了一种工作模式:把危机转化成机遇。三年后,一个有6700平方米的宜家商场正式开业,这是第一个真正意义的宜家商场,而不再是仓库式的展厅。

1963年,在挪威的奥斯陆出现了宜家家居的首个海外商场,这标志着IKEA国际化的开端。从英格瓦一人做邮购小百货,到生产和销售自有品牌的家居产品并走向国际化,宜家只用了十年时间。在信息化的电子商务时代,十年已经显得有些漫长,但在上世纪50年代,这样的发展速度令人瞠目。

三岁看大,七岁看老

“三岁看大,七岁看老”是中国的一句老话,它在英格瓦身上得到充分体现。宜家早期的成功,无处不显示出英格瓦独具天赋的商业才华。他敏锐的目光及时捕捉到家居产品的市场先机,他果断的抉择适时摒弃了经营小百货商品。更重要的是,无论在经营方式还是在产品设计上,宜家都始终如一地坚持了自己的风格,从而形成了独有的IKEA品味,赢得了年轻消费者和中产阶层的广泛认同。而这一切,始于IKEA的童年时期。

当1953年IKEA在旧厂房里布置第一个展示厅时,在展品摆放上,英格瓦故意把同一种商品中便宜的那款和贵一些的放在一起,让顾客在比较价格的同时能比较其品质的差异。结果是大多数顾客明智地选择了较贵的那一种。这使IKEA此后一直非常注重研究商品的摆放格局。现在,在IKEA动辙上万平方米的卖场里,迷宫一样的线路设计使顾客很难找回走过的路,因此如果看到中意的商品,就会赶快放进购物车里,以免错过后再也找不到了。巧妙的“迷宫”设计,加上物美价廉的商品,使得宜家2010年在37个国家的283家分店共赢利约241亿元。

IKEA童年时期的《宜家通讯》也一直保留至今,而且它现在简直可以和现在任何一本发行量超大的时尚杂志媲美。这本免费寄给会员的精美小册子形成了IKEA独特的“目录文化”。这本经常被置于床头或洗手间的读物,不仅仅是人们选购IKEA产品的导引,也成了很多人布置新居的重要参考。IKEA耗费巨资免费发行的小册子,不仅促进了销售,更收获了奇佳的品牌渗透效果。

在1958年IKEA第一个家居商场开张那天,顾客蜂拥而至,很多人远道而来。英格瓦对此早有准备,他认为身体疲惫和腹中空空的顾客是没有心情挑选家具的。所以,新开业的商场里专门开辟了小茶座,为远道而来的顾客准备了甜点和饮料。现在,全世界每个宜家家居的商场里都会有一个生意兴隆的餐饮部,这个由最初的小茶座发展而来的小餐厅,每年的全球营业总额高达16亿美元。

IKEA的发展还告诉人们,兴趣是一个人成功的关键。从学习成绩上来说,英格瓦小时候并不是一个优秀的孩子,他在一定程度上有些自闭,患有阅读困难症。他曾经胆怯和自卑,但是,这并不影响他对销售商品的浓厚兴趣。在推销自己的商品时,胆怯和自卑不见了踪影。赚钱对他来说从来不是辛苦的事情,而是带给他无穷的快乐。